সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কেন জরুরি

শেক্সপিয়ার সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ড বলেছিলেন, 'সবাই আমাদের প্রশ্নের সতীর্থ, তুমি তার ঊর্ধ্বে।' প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পর্কে বলতে গিয়ে সূচনাতেই আমাদের সেই মন্তব্য স্মরণে আসে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী হতে চেয়েছিলেন মূলত লেখক। কিন্তু সার্বক্ষণিক লেখক বলতে আমরা যা বুঝি তা হয়তো তিনি হননি। তবে তার লেখক সত্তা অন্য পরিচয়গুলোকে কিঞ্চিত হলেও ম্লান করেছে, সন্দেহ নেই।

সার্বক্ষণিক লেখক হননি বলে তার অতৃপ্তি হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষকতার পেশাকে তিনি 'চমৎকার উপভোগ' করেছেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক। ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি তার চিন্তা এবং লেখালেখির প্রধান ক্ষেত্র। তবে এ বিষয়গুলোকে তিনি স্বতন্ত্র মনে করেন না। বিচ্ছিন্নও মনে করেন না। মনে করেন, তাদের মধ্যে রয়েছে গভীর সংযোগ।

এ সংযোগের উৎসকে তিনি চিহ্নিত করেন এবং এর কারণকে তিনি বিশ্লেষণ করেন। এ বিশ্লেষণে তিনি আবেগকে প্রশ্রয় দেন না মোটেই। তবে তার যে পক্ষপাত নেই, তা নয়। সামষ্টিক মুক্তির প্রশ্নে তিনি আপোষহীন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অনেকগুলো পরিচয়ে পরিচিত। একাধারে তিনি শিক্ষক, লেখক, সম্পাদক, সংগঠক, শিক্ষাবিদ ও অনুবাদক। লেখক, সম্পাদক, শিক্ষক—এ পরিচয়গুলোর মধ্যে তার ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ নেই, বরং একটি অপরটির পরিপূরক হয়েই এসেছে।

অন্যদিকে, মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে, সম্পত্তির সামাজিক মালিকানার প্রশ্নে সত্তাগুলো এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে। তার প্রধান পরিচয় হয়ে উঠেছে—তিনি বুদ্ধিজীবী।

বুদ্ধিজীবী হিসেবে এখানেই তিনি অনবদ্য ও অনন্য যে, রাজনৈতিক আদর্শ ও সাহিত্যাদর্শের মধ্যে তিনি কোনো বিরোধ দেখেন না। কারণ, জ্ঞানকে তিনি কর্মে রূপান্তর করতে চান।

আন্তোনিও গ্রামসির (১৮৯১-১৯৩৭) বর্ণনা মতে, প্রথাগত বুদ্ধিজীবী তিনি নন, তিনি সাংগঠনিক বুদ্ধিজীবী। এ জন্য সমাজ বিনির্মাণে তার সংগ্রামও শেষ হওয়ার নয়। এ সংগ্রামে তিনি সবাইকে সঙ্গে চান। ক্ষমতা হস্তান্তরে তিনি মোটেই বিশ্বাসী নন, আস্থা রাখেন ক্ষমতা রূপান্তরে। সামাজিক মালিকানাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সমাজ বিপ্লবে আস্থা রাখেন। বহুচর্চিত হওয়ার ফলে 'বিপ্লব' কথাটি আটপৌরে মনে হলেও, তার লেখায় এবং কর্মে কথাটির গুরুত্ব হারায়নি মোটেই। বৈশ্বিক রাজনীতিতে নানা উত্থান-পতনের পরেও তিনি এ বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি এখনো।

লেখক হিসেবে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এখানেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী যে, তিনি তার লেখার দায় ও দায়িত্বকে এড়াতে চান না। এ জন্য দেখি, পত্রিকায় ছদ্মনামে প্রকাশিত তার প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো তিনি পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে স্বনামে প্রকাশ করেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি তা স্বীকারও করেছেন। বলেছেন, 'একাধিক পত্রিকায় ছদ্মনামে আমি নিয়মিত লিখেছি, সে-লেখা আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু কোন লেখারই দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিনি, এবং অধিকাংশ লেখাই পরে বইয়ে স্থান করে নিয়েছে।'

এর কারণ কী? কারণ, তার বিশ্বাস এবং কর্মের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই; নেই কোনো বিরোধও। তিনি যা বিশ্বাস করেন, তা-ই প্রকাশ করেন এবং যা লেখেন তা-ই বাস্তবে প্রয়োগ ঘটাতে সচেষ্ট থাকেন।

সাহিত্য-ইতিহাস-রাজনীতি-অর্থনীতির বিষয়াবলী তার লেখায় একসঙ্গে চলে আসে অবধারিতভাবে। কারণ, একটিকে তিনি অপরটি থেকে পৃথক ভাবেন না। তার সাহিত্য সমালোচনায় অবধারিতভাবে রাজনীতি যেমন চলে আসে, তেমনি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি চিন্তায়ও চলে আসে সাহিত্য।

সাহিত্যকে আবার জীবন-সমাজ-দর্শন-রাজনীতি থেকে তিনি মোটেই বিচ্ছিন্ন ভাবেন না। সাহিত্যের মধ্যে তিনি নন্দনতত্ত্ব নয়, খোঁজেন সামাজিক উপযোগিতা। এ জন্য সাহিত্যের চরিত্রগুলো এবং তাদের সংলাপগুলো তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তার সাহিত্যচিন্তা থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিকে বাদ দেওয়া যায় না কোনোভাবেই। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই সোচ্চার থাকেন। ভূমিজ সংস্কৃতির ওপর যখনই আক্রমণ আসে, তখনই তিনি প্রতিবাদে সোচ্চার হন। কেবল লেখক হিসেবে নন, তখন তিনি সামাজিককর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এ কাজগুলো তিনি বিচ্ছিন্নভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে করেন না, করেন সামষ্টিকভাবে, যূথবদ্ধতায়। কোনোক্ষেত্রেই তিনি আদর্শ বা বিশ্বাসের সঙ্গে আপোষ করেন না। আদর্শিক প্রশ্নে তিনি যাদেরকে সঙ্গে পান না, তাদের প্রতি তার ক্ষোভ নেই, কিন্তু করুণা আছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সাহিত্যকে নিছক বিনোদনের মাধ্যম মনে করেন না। সাহিত্যকে তিনি নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারও করেন না। বিচার করেন সমাজকে লেখক কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার মানদণ্ডে। এর ফলে লেখকও নিজেও মূল্যায়িত হয়ে যায় তার লেখায়। লেখকের দায়বদ্ধতার কথা তিনি যেমন বলেন, একই সঙ্গে পাঠকের দায়বোধের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তার 'সাহিত্য রুচিতে ক্লাসিক চেতনার সঙ্গে প্রতিবাদী রোমান্টিক চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে গণমানুষের জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং সমাজকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ের প্রতিফলন' যেমন রয়েছে, তেমনি সাহিত্যে তিনি শত্রুও খোঁজেন।

তার বিশ্লেষণে সাহিত্যের শত্রু এবং সামাজিক শত্রু একাকার হয়ে যায়। তিনি মনে করেন, এ শত্রুকে শুধু চিহ্নিত করলে হবে না, দরকার তাকে প্রতিরোধ ও নিশ্চিহ্ন করাও। বাংলা ভাষাকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি মনে করেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলা ভাষার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য উপাদানও আছে। তবে প্রধান উপাদান ভাষা-ই, বাংলা ভাষা।

সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, প্রথাগত বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাব্যবস্থা—সবকিছুকে তিনি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান—যে জ্ঞান হবে আবার সমাজ বদলের হাতিয়ারও। রাষ্ট্র যদি নিপীড়ক হয় তবে তাকে তিনি ভাঙতে চান। অবসান চান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার। কারণ এ ব্যবস্থা তার সব প্রগতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছে। পুঁজিবাদ বিশ্বায়নের নামে বর্তমানে সর্বগ্রাসী থাবা বিস্তার করেছে সর্বত্র। তিনি মনে করেন, মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য এ ব্যবস্থাটিকে উপড়ে ফেলতে হবে এবং তা করতে হবে এখনই—কারণ এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী শ্রেণি-সচেতন লেখক। শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক এবং মহাত্মা গান্ধী, জহুরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, মাওলানা ভাসানীসহ অনেক রাজনীতিবিদকে তিনি এখনো মূল্যায়ন করে চলেছেন। অনেককে তিনি প্রশ্নের মুখোমুখিও করেছেন। 'কুমুর বন্ধন' এ তিনি রবীন্দ্রনাথকে জমিদারপ্রীতি, 'শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ' এ শরৎচন্দ্রকে সামন্তবাদপ্রীতি, 'বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার নায়েকেরা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে সামন্তবাদপ্রীতি এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসকে সাম্প্রদায়িকতার জন্য অভিযুক্ত করেছেন।

অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলামকে ইংরেজ তথা সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার জন্যই তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ নিয়ে যারা উচ্ছ্বসিত, তাদেরও তিনি হতাশ করেছেন। বলেছেন, ভারতের মতো পরাধীন দেশে এ ধরণের নবজাগরণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, রেনেসাঁসের মূল সুর— ইহজাগতিকতা। বাঙলায় তা শুধু যে অনুপস্থিত ছিল তা নয়, বরং এ আন্দোলন একপর্যায়ে হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদে পরিণত হয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের এ এক ঐতিহাসিক ব্যর্থতা এবং এ ব্যর্থতাই পরবর্তীকালে ভারত ভাগকে ত্বরান্বিত করেছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষা খুবই সংহত ও সংযত। এ ভাষা একান্তই তার নিজস্ব। বাক্য তার ছোট ছোট, কিন্তু বক্তব্য ঋজু। তার সুর ও স্বরের মধ্যে পার্থক্য নেই। তার গদ্য ভাষায় জড়তা নেই, এ ভাষা গতিময় ও স্বতঃস্ফূর্ত।

বক্তব্য প্রকাশে তিনি কোনো রাখঢাক রাখেন না। বাংলা প্রবন্ধের রচনাশৈলীতে তিনি এক ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছেন। তার পাণ্ডিত্য অসাধারণ, প্রতিভা বহুমুখী। এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩) কিংবা মিশেল ফুকোর (১৯২৬-১৯৮৪) মতো তিনি একটি ডিসকোর্স নিয়ে ভাবেন না। তার চিন্তার পরিধি বহু ডিসকোর্স—সামাজিক অসঙ্গতি, পুঁজির শাসন এবং শোষণ, ধনী-গরীবের বৈষম্য, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, নারীবাদ, পরিবেশ, নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রভৃতিকে তিনি মার্ক্সীয় ধারায় ব্যাখ্যা করে চিন্তার নতুন সূত্রের সন্ধান দেন। বিশ্বায়নকে তিনি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে মোকাবিলা করতে চান। কারণ, বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্বায়নের এ নিয়ন্ত্রণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি আস্থা রাখেন সামষ্টিক সংগ্রামে।

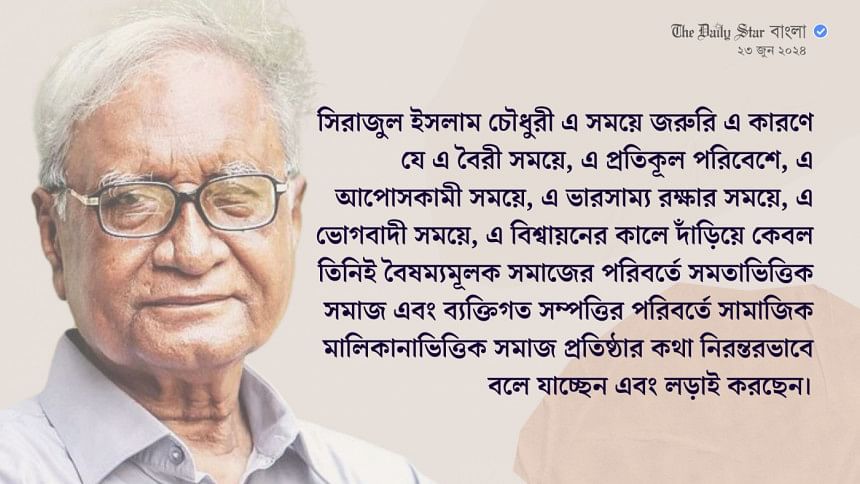

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ সময়ে জরুরি এ কারণে যে এ বৈরী সময়ে, এ প্রতিকূল পরিবেশে, এ আপোসকামী সময়ে, এ ভারসাম্য রক্ষার সময়ে, এ ভোগবাদী সময়ে, এ বিশ্বায়নের কালে দাঁড়িয়ে কেবল তিনিই বৈষম্যমূলক সমাজের পরিবর্তে সমতাভিত্তিক সমাজ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা নিরন্তরভাবে বলে যাচ্ছেন এবং লড়াই করছেন।

আবু সাঈদ: শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

Comments