মিল্টন সমাদ্দার, বার্ধক্যে একাকীত্ব ও অসহায় অধ্যাপক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের মধ্য দিয়ে 'তারকা'খ্যাতি পাওয়া মিল্টন সমাদ্দারের নানাবিধ অপরাধমূলক কাজের সংবাদ প্রকাশের পর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে—যিনি রাজধানীর পাইকপাড়া ও সাভারে 'চাইল্ড অ্যান্ড ওল্ড এইজ কেয়ার' আশ্রয়কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাখো অনুসারী থাকার সুবাদে তিনি এতদিন বলতেন যে আশ্রয়কেন্দ্রে তিনি অসহায় বৃদ্ধ ও শিশুদের আশ্রয় দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কিত প্রচুর মানবিক ঘটনার ভিডিও তিনি শেয়ার করতেন। কিন্তু গণমাধ্যমের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে তার লোমহর্ষক ও ভয়াবহ সব ঘটনা। এমনকি তিনি অসহায় মানুষদের মারধর করছেন, এমন ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

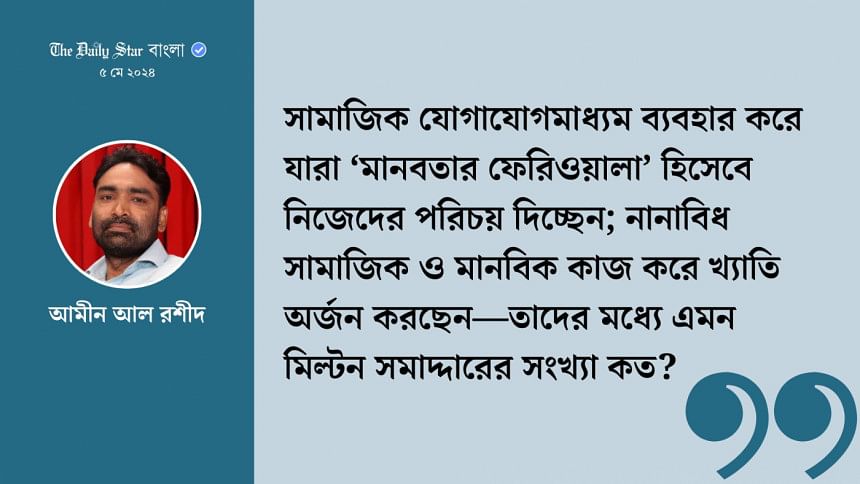

মিল্টন সমাদ্দারের এই ঘটনাটি বেশকিছু প্রশ্ন সামনে এনেছে। যেমন: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে যারা 'মানবতার ফেরিওয়ালা' হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন; নানাবিধ সামাজিক ও মানবিক কাজ করে খ্যাতি অর্জন করছেন—তাদের মধ্যে এমন মিল্টন সমাদ্দারের সংখ্যা কত?

তারচেয়ে বড় প্রশ্ন, কেন একটি দেশে এরকম বৃদ্ধ ও শিশুরা অসহায় হয়ে পড়ে থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে প্রতারকরা ব্যবসা করে একদিকে নিজেদের 'তারকা' বানানো অন্যদিকে নানা মাধ্যম থেকে আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে নিজেদের আখের গোছাবেন? এসব অসহায় মানুষের জন্য রাষ্ট্রের কী দায়িত্ব? একজন মানুষকে কেন বৃদ্ধ বয়সে একা হয়ে যেতে হবে?

এরকম বাস্তবতায় একজন কবি সম্প্রতি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের একাকীত্ব নিয়ে তার ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন, তাকে ফোন করে কেঁদেছেন ওই শিক্ষক। দুদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি, পাশে স্বজন কেউ নেই। স্ত্রী-সন্তান আমেরিকায়। তিনি ঢাকায় একাই থাকেন। শিক্ষকতা-গবেষণায় ব্যস্ত সময় পার করেছেন। কিন্তু এখন একা। তার ভাষায়, 'একা লাগে। ভালো লাগে না। কী বেদনা জীবনে, কাউকে বুঝাতে পারি না।'

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। মেয়েকে স্কুলে দিয়ে ধানমন্ডি লেকে হাঁটতে যাই। এটা মোটামুটি নিয়মিত অভ্যাস। হাঁটার সময় চারপাশে নজর রাখি। বিশেষ করে যখন বয়স্ক মানুষদের দেখি দল বেঁধে হাঁটেন এবং পরস্পর সুখ-দুঃখের আলাপ করেন, তখন খাতির জমিয়ে তাদের গল্প শোনার চেষ্টা করি।

অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করি, এই প্রবীণদের বিরাট অংশই ঢাকা শহরে একা কিংবা স্বামী-স্ত্রী দুজন থাকেন। সন্তানরা দেশের বাইরে। তাদের মধ্যে অনেকে অবসরপ্রাপ্ত আমলা, শিক্ষক কিংবা অন্য কোনো পেশায় দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজের সন্তানের সাফল্য এবং তার ব্যক্তিগত অতীত নিয়ে যেমন শ্লাঘা বোধ করেন, তেমনি অনেকের কণ্ঠে হতাশা ও একাকীত্বেরও সুর।

প্রশ্ন হলো, এটি কি অনিরাময়যোগ্য সমস্যা বা এটিকে কি আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র আদৌ সমস্যা হিসেবে মনে করে?

একটা গবেষণা হতে পারে যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কী পরিমাণ প্রবীণ মানুষ একা বসবাস করেন? বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, প্রতি বছর প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যান। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ ফিরে আসেন। এই হিসাবটি করা হয় সাধারণত ইউনিভার্সিটিতে ড্রপআউট থেকে। তবে সংখ্যাটি আরও কম-বেশি হতে পারে।

এটি একটি আনুমানিক হিসাব। যারা ফিরে আসেন তারা মূলত হোম সিকনেস এবং দেশ ও পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ফিরে আসেন। বাকিরা বিদেশেই স্থায়ীভাবে থেকে যান। ফলে তাদের মধ্যে যারা পরিবারের একমাত্র সন্তান, সেইসব অভিভাবক দেশে কার্যত একা হয়ে যান।

তবে একাকীত্বের নানা ধরন রয়েছে। যেমন: সন্তানরা দেশে থাকলেও অনেক বাবা-মা একা বা নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে পারেন। সন্তান চাকরির কারণে বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা থাকেন। অনেকে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত নানা সীমাবদ্ধতার কারণেও একা থাকেন। অনেক বাবা-মা ঢাকা শহরে 'পরাধীন' জীবনযাপন করতে চান না বলেও সন্তানদের ছেড়ে গ্রামে বা ছোট শহরে বসবাস করেন। তারাও এক অর্থে নিঃসঙ্গ। হয়তো বছরের দুয়েকবার সন্তানদের সঙ্গে তারা মিলিত হওয়ার সুযোগ পান।

তার মানে সন্তান বিদেশে থাকা মানেই যে সেই বাবা-মা নিঃসঙ্গ, ব্যাপারটা এমন নয়। অনেক বাবা-মা এই ধরনের নিঃসঙ্গতা স্বেচ্ছাবরণ করেন। তার পেছনে রয়েছে জীবনযাপনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা।

প্রবীণদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন হাসান আলী। তার উদ্যোগে সম্প্রতি রাজধানীতে প্রবীণদের একটি মিলনমেলা হয়েছে। সেখানে ৯৬ জন প্রবীণ অংশ নেন। যাদের মধ্যে একা বসবাস করেন এমন মায়ের সংখ্যা ২৭। এই মায়েদের সন্তানরা মূলত বিদেশে থাকেন।

শুধু পড়াশোনার কারণে সন্তান বিদেশে থাকেন বলে যে বাবা-মায়েরা একা থাকেন, তাদের বাইরেও ৯০ লাখ বা প্রায় এক কোটি মানুষ কাজের সূত্রে বিদেশে বসবাস করেন। এইসব পরিবারের বিরাট অংশের প্রবীণ মূলত নিঃসঙ্গ।

আবার তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রামে বা ছোট শহরে বসবাস করলেও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকায় শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ নন। যেমন: হাসান আলী তার মায়ের উদাহরণ দিয়েই বলছেন যে তার মা এখন যথেষ্ট প্রবীণ। কিন্তু তিনি ঢাকা শহরে না থেকে চাঁদপুরে গ্রামের বাড়িতে থাকেন। কারণ, সেখানে তার একটি বড় কমিউনিটি আছে। যাদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত গল্প করেন, মানুষকে নিজের সাধ্যমতো সাহায্য সহযোগিতা করেন। অর্থাৎ এই একাকীত্ব স্বেচ্ছাগৃহীত। এটাকে ঠিক নিঃসঙ্গতা বলা যায় না।

আলোচনাটি মূলত এখানেই। অর্থাৎ একজন প্রবীণ তার সন্তানের সঙ্গে বসবাস করছেন কি করছেন না, তার উপর তার নিঃসঙ্গতাটি নির্ভর করছে না। বরং তিনি কোন ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত; তিনি সামাজিকভাবে কতটা সক্রিয়; সমাজে তার ভূমিকা কী; মানুষের সঙ্গে তার মেলামেশার ক্ষমতা কতটুকু—তার উপর নির্ভর করছে যে তিনি নিঃসঙ্গ কি না।

সন্তানের সঙ্গে বসবাস করেও একজন প্রবীণ নিঃসঙ্গ হতে পারেন—যদি পরিবারে তার কথার কোনো মূল্য না থাকে, যদি সন্তান বা সন্তানরা তাকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখতে চান, যদি সন্তান মনে করেন বাবা-মা বৃদ্ধ হয়েছেন মানেই তাদেরকে সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতে হবে, তার কোনো সামাজিক জীবন যদি সন্তান অস্বীকার করেন।

যদি একধরনের ইমোশনাল স্লেভারির (আবেগগত দাসত্ব) মধ্যে ওই অভিভাবককে আটকে দেওয়া হয় যে, যেহেতু তার এখন কোনো কাজ নেই, অতএব সন্তানের কথা মতো চলতে হবে; নাতি-নাতনিকে স্কুলে আনা-নেওয়া করা আর নিয়ম করে ওষুধপথ্য খাওয়ার বাইরে তার কোনো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক যদি না থাকে, তাহলে সেটিও একধরনের নিঃসঙ্গতা। ফলে এখন এই দিকগুলোতেও নজর দেওয়া দরকার যে আমরা প্রবীণের নিঃসঙ্গতা বলতে আসলে কী বুঝি?

কবি তার ফেসবুকে যে অধ্যাপকের কথা লিখলেন, তার সন্তান যদি বিদেশেও থাকেন, তারপরও তিনি এই নিঃসঙ্গতা এড়াতে পারতেন যদি তার সামাজিক জীবনটা বড় হতো। অবসরে যাওয়ার পরেও যদি তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারতেন; যদি তিনি সক্রিয় থাকতে পারতেন—তাহলে তার সন্তান দেশে থাকে নাকি বিদেশে, তা দিয়ে তার নিঃসঙ্গতা বিবেচনা করার প্রয়োজন হতো না।

উচ্চশিক্ষা ও কাজের প্রয়োজনে তরুণদের বিদেশে যাওয়া এখন খুবই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এর প্রথম কারণ বাংলাদেশে শিক্ষার মান এবং কাজের সীমিত সুযোগ। সুতরাং কেউ যদি বিদেশে গিয়ে অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পান এবং সেখানেই যদি নিজের জীবিকার সংস্থান করতে পারেন, সেটিকে নেতিবাচকভাবে দেখার সুযোগ নেই। বরং ওই সন্তানের বাবা-মা দেশে যাতে একা না হয়ে যান, সেজন্য তাদেরকে সামাজিকভাবে ব্যস্ত রাখাটা জরুরি।

প্রশ্নটা হলো, আমাদের দেশের প্রবীণদের সামাজিকভাবে সক্রিয় রাখার জন্য রাষ্ট্রের কোনো উদ্যোগে আছে কি না? আমাদের কমিউনিটি ফিলিং কতটা কার্যকর? এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রবীণদের মানসিকতাই বা কেমন?

প্রবীণদের অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে মূলত দুই কারণে—প্রথমত, অবসর জীবনে অধিকাংশ প্রবীণের অর্থ খরচের স্বাধীনতা থাকে না এবং দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা।

এই দুটি জায়গাতেই রাষ্ট্রের অনেক বড় দায় ও দায়িত্ব রয়েছে। প্রবীণদের যদি অর্থ খরচের মতো সক্ষমতা থাকে এবং চিকিৎসার জন্য যদি সন্তানের ওপর তার নির্ভরতা কমিয়ে আনা যায়; যদি তাদের চিকিৎসার ব্যাপারটি কমিউনিটির ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়; একটি প্রবীণবান্ধব কমিউনিটি মডেল তৈরি করা যায়—তাহলে কার সন্তান দেশে আর কার সন্তান বিদেশে; বৃদ্ধ বয়সে কে সন্তানের সঙ্গে থাকেন আর কে একা—সেটি বড় কোনো সমস্যা তৈরি করবে বলে মনে হয় না।

এই সময়ের প্রবীণদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাদেরকে 'হেদায়েত' করার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। অর্থাৎ বয়স বেড়ে গেলেই পরিবারের সদস্য, এমনকি সমাজের মানুষও তাদের সারাক্ষণ জ্ঞান দিতে থাকেন যে এটা করা যাবে না; ওটা খাওয়া যাবে না; এটা কেন গায়ে দিয়েছেন; এখন আপনার জন্য এটা মানায় না—ইত্যাদি। এই ধরনের হেদায়েতও প্রবীণদের নিঃসঙ্গ বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। ফলে প্রবীণদেরকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়াটাও জরুরি। তাদের যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। অতএব তাদের জ্ঞান না দিয়ে বরং তাদের জ্ঞানকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়—সেটি নিয়ে ভাবা দরকার।

আমীন আল রশীদ: সাংবাদিক ও লেখক

Comments