আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন দরকার

আমাদের জন্য অনেক বড় স্বস্তির খবর হলো—গত বুধবার দেশের সবচেয়ে বড় দুই রাজনৈতিক দলের জনসমাবেশে কোনো ধরনের সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। এ ধরনের সমাবেশ কী প্রমাণ করে? উভয় দলই চাইলে তাদের সমাবেশে হাজারো মানুষ জড়ো করতে পারে, উভয় দলেরই জনসমর্থন আছে, ইত্যাদি। আমরা কি এসব বিষয় জানতাম না? বিএনপি তাদের সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানাল। সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগেরও একই দিনে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমাবেশস্থলের কাছাকাছি একটি জায়গায় পাল্টা সমাবেশের আয়োজনের প্রয়োজন পড়ল। কেন? এ ঘটনা আমাদের সেই গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে স্কুলপড়ুয়া ২ বালক নানাভাবে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করে একে অপরকে প্রমাণের চেষ্টা করে যে, একজনের পেশিশক্তি অন্যজনের চেয়ে বেশি।

এসব সমাবেশ ডাকার আগে কি সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করা হয়েছিল? ঢাকা শহরে প্রয়োজনের তুলনায় সড়কের পরিমাণ কম হওয়ায় যানবাহন চলাচলের জন্য কয়েকটি মূল সড়কের ওপর নির্ভর করতে হয়—এমনকি স্বাভাবিক দিনগুলোতেও চলাচলে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। এরকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কর্মদিবসে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এ ধরনের সমাবেশ ডাকার অর্থ মূলত সারা দিনের জন্য শহরকে অকেজো করে দেওয়া। এ বিষয়টি কি তাদের কাছে কোনো গুরুত্ব পেয়েছে?

জনভোগান্তি কমাতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে কেন ২ দলের সমাবেশের আয়োজন করা হয়নি, এ প্রশ্নের একটি মজার উত্তর পাওয়া গেছে। বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলকে তারা দেখাতে চেয়েছেন যে তাদের সমাবেশে কেমন জনসমাগম হয়। এর মাধ্যমে তারা বিদেশিদের কাছে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে চেয়েছে। তাহলে আওয়ামী লীগের অভিযোগই কি সত্য যে, বিএনপির রাজনীতি হলো বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করা? কিন্তু আওয়ামী লীগ কেন একই দিনে পাল্টা সমাবেশের ডাক দিলো? তারাও কি সেই বিদেশি প্রতিনিধিদেরকে তাদের শক্তিমত্তা দেখাতে চেয়েছে? সুতরাং আমরা কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উভয় দলই বিদেশিদের দেখানোর জন্য সমাবেশের আয়োজন করেছে, দেশের জনগণের কথা চিন্তা না করে? এখন যুক্তরাষ্ট্র যদি হঠাৎ করে বলে, 'নির্বাচন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়', তাহলে কি আওয়ামী লীগ হঠাৎ করেই বিদেশি হস্তক্ষেপ নিয়ে তাদের সব গুঞ্জন বন্ধ করে দেবে? সুতরাং, আমরা কি এটাও ধারণা করতে পারি যে, যা কিছু হচ্ছে তার সবই দলীয় স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে নয়।

এটা আমাদের রাজনীতিতে বিদ্যমান অসুস্থ ধারার চমক ছাড়া কিছু নয়। এখানে ক্ষমতা ছাড়া অন্য কিছুর গুরুত্ব নেই। যে দলটি ইতোমধ্যে ক্ষমতায় আছে, তাদের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে কীভাবে সেখানে টিকে থাকা যায় এবং তাদের পরাজিত করতে পারে এমন সব ধরনের বৈধ প্রচেষ্টাকে কীভাবে নস্যাৎ করা যায়। আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষেত্রে বলা যায়, তারা যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টায় রত আছে। খুব কম সময়ই তাদের চিন্তায় জনগণের স্বার্থ থাকে।

তাহলে এই বহুল আলোচিত সমাবেশ ও তার পাল্টা সমাবেশ থেকে আমাদের অর্জন কী? বিএনপি বলেছে, 'শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না' (তাদের এই দাবির বিষয়ে আমরা আগেই জানতাম), যার জবাবে আওয়ামী লীগ বলেছে, 'শেখ হাসিনার অধীনে ছাড়া কোনো নির্বাচন হবে না' (তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিও আমাদের অজানা নয়)। এই ঘটনাক্রম ৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে টাইম বা নিউজউইক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক কার্টুনের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে সময় তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের নেতাদের আলোচনার টেবিলে আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কার্টুনে দেখা যায়, উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা বলছেন, 'আমরা কখনোই দক্ষিণের সঙ্গে কথা বলব না' এবং অপর পক্ষ বলছে 'আমরা কখনোই উত্তরের সঙ্গে কথা বলব না' এবং কিসিঞ্জার বলছেন, 'আমি দেখছি যে উভয় পক্ষই একটি বিষয়ে একমত'। আমাদের দুই দলও 'একমত'—একে অপরের সঙ্গে কোনো আলোচনায় যাবে না। তাহলে আমাদের জন্য পরবর্তী ধাপ কী?

গত ৩২ বছরের (এরশাদের পতনের পর থেকে) ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দুর্ভাগ্য ও উদ্বেগজনকভাবে দেখা যায়, রাজনৈতিক মতভেদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আলোচনার নজির তেমন একটা নেই। আওয়ামী লীগ-বিএনপির ক্ষেত্রেও দেখা যায় আলোচনার মাধ্যমে ভিন্নমত দূর করার রেকর্ড খুবই নগণ্য। শুধু এরশাদ-পরবর্তী যুগের শুরুর দিকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল, যখন খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এবং সংসদে বিএনপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকাকালে দলের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানের পছন্দের রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা থেকে সরে এসে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় যাওয়ার বিষয়ে তারা আওয়ামী লীগের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। সংসদের ট্রেজারি বেঞ্চ বিরোধী দলের এই প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলে এটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অত্যন্ত ইতিবাচক ও অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

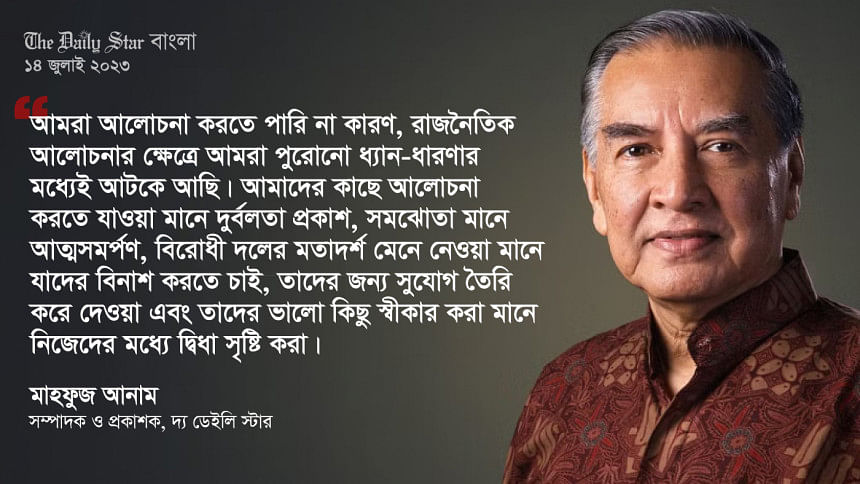

আমরা আলোচনা করতে পারি না কারণ, রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা পুরোনো ধ্যান-ধারণার মধ্যেই আটকে আছি। আমাদের কাছে আলোচনা করতে যাওয়া মানে দুর্বলতা প্রকাশ, সমঝোতা মানে আত্মসমর্পণ, বিরোধী দলের মতাদর্শ মেনে নেওয়া মানে—যাদের বিনাশ করতে চাই, তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং তাদের ভালো কিছু স্বীকার করা মানে নিজেদের মধ্যে দ্বিধা সৃষ্টি করা, ইত্যাদি।

২০০৭-২০০৮ সালের সেনাসমর্থিত সরকারের ২ বছর ছাড়া গত ৩২ বছরে আওয়ামী লীগ (প্রায় ২০ বছর) ও বিএনপি (১০ বছর) দেশ শাসন করেছে। সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে তারা শত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং একে অপরকে নির্মূল করার খেলায় মত্ত হয়েছে। ২০০৪ সালের আগস্টে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা আওয়ামী লীগ-বিএনপি সম্পর্ককে পুরোপুরি বদলে দেয়। শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় টিকে থাকাই রাজনীতির চূড়ান্ত ও একমাত্র রূপে পরিণত হয়।

যেহেতু গণতন্ত্রে কেউই কখনো একচ্ছত্রভাবে ক্ষমতায় থাকার বিষয়ে নিশ্চিত না, তাই গণতন্ত্রকে ভণ্ডুল করার নানামুখী প্রচেষ্টা চালানো হয়। সীমাবদ্ধতা সৃষ্টিকারী আইনগুলো সুবিধাজনক অস্ত্র হয়ে ওঠে, যা নিপীড়নকে এক ধরনের বৈধতা দেয়। নির্বাচনে কারচুপি একটি সহজাত বিকল্পে পরিণত হয়, যা বাস্তবায়ন করতে পুলিশ, আমলাতন্ত্র ও গোয়েন্দা সংস্থার ক্ষমতায়ন প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ ছাড়া মোটামুটি সবাই এর সুবিধাভোগী। ফলে এখন আমরা এমন একটি অবস্থায় পৌঁছেছি যেখানে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেকোনো কিছুই করতে পারে এবং আমলাতন্ত্র এতটাই শক্তিশালী যে, তাদের ছাড়া কিছুই করা সম্ভব না।

এমন এক পরিস্থিতির মধ্যেই আমরা পরবর্তী নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছি এবং প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এক বিষয়ে সমঝোতা রয়েছে যে, তারা একে অপরের সঙ্গে সংলাপ করবে না।

রোমান সম্রাটদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানী মার্কাস অরেলিয়াস (১৬১ থেকে ১৮০ খ্রিষ্টাব্দ) সিনেটের কাছে বন্দি জার্মানদের সার্বভৌমত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সিনেট চেয়েছিল তাদের দাসে পরিণত করতে। সে সময় অরেলিয়াস বলেন, 'হে রোমের সম্মানিত পিতাগণ! আমরা সারা পৃথিবীতে পরিবর্তন এনেছি। আমরা কি নিজেদেরও পরিবর্তন করতে পারি না?' বিএনপি অল্প পরিসরে এবং আওয়ামী লীগ বৃহৎ পরিসরে বাংলাদেশে পরিবর্তন এনেছে। আমরা কি আশা করতে পারি না যে তারা নিজেদের মধ্যেও পরিবর্তন আনবে, একটু হলেও?

মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

Comments