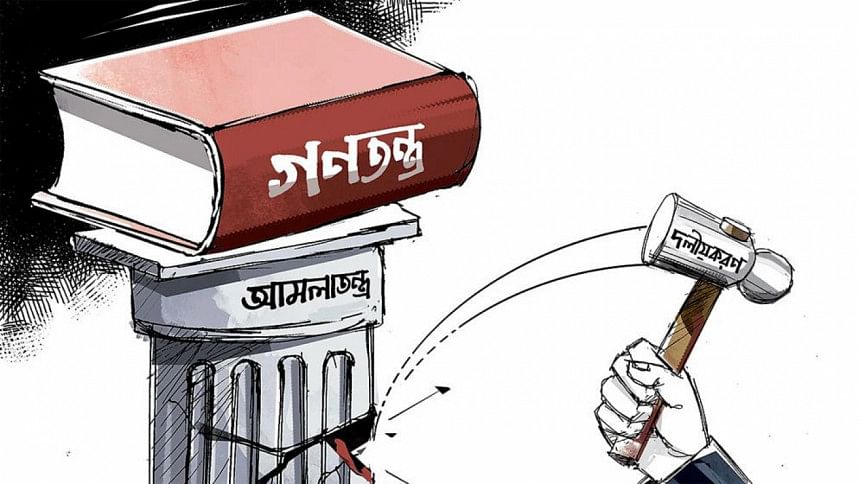

আমলাতন্ত্রে আপোষহীন সংস্কার জরুরি

বাংলাদেশের মৌলিক যত সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া চিহ্নিত করেছেন। সেটা হলো আমলাতন্ত্র। উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে আমলাতন্ত্রিক জটিলতার কথা উল্লেখ করেছেন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কেবল আইন কিংবা বিধিমালার সম্পর্কিত হলে তা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার খুব সহজেই সমাধান করতে পারতেন। এই জটিলতা স্বেচ্ছায় তৈরিকৃত।

দেশটাকে যদি আদর্শ ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের মতো করার চেষ্টা হয় তাহলে আমলাদের যে ক্ষমতা সেটা আর থাকবে না। কিন্তু তারা এটা সহজে হতে দেবে? মানুষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যায়, সেবা নিয়ে চলে আসে। কিন্তু সরকারি অফিস মানে আপনাকে ঘুরতে হবে, দালাল ধরতে হবে। স্বাধীনতার ৫০ বছরেও জনবান্ধব জনপ্রশাসন তৈরি করা সম্ভব হয়নি। যেটা হয়েছে তা হলো শাসনকেন্দ্রীক জনপ্রশাসন।

দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে জনগণের হাতে। সেই ক্ষমতা তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রয়োগ করবে। আর জনপ্রতিনিধিরা তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। সেই জিনিসটা বিগত শাসনামলে যেমন ব্যাহত হয়েছে, তেমনি আমলাতন্ত্রও জনগণ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে।

রাষ্ট্র সংস্কারের কথা এখন শোনা গেলেও প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র সংস্কার নতুন কোন বিষয় নয়। বিগত দিনে আমলাতন্ত্রকে সংস্কারের জন্য নেয়া পদক্ষেপ বার বার ব্যর্থ হয়েছে। যখন গণতন্ত্র ঠিক ছিলো, তখনও আমলাতন্ত্র একটা সমস্যা ছিলো। গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য আরো বেড়ে গেছে। বলতে গেলে বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে আমলাতান্ত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষমতায়িত হয়েছে। বিনা ভোটের নির্বাচন, রাতের নির্বাচন, ডামি ইলেকশন ইত্যাদি কারণে আওয়ামী সরকার অনেকটা আমলানির্ভর ছিলো। তখন সংসদ ছিলো ব্যবসায়ী দিয়ে ভরপুর,যাদের অধিকাংশ দিনরাত জনগণের টাকা আত্মসাৎ করতে মগ্ন ছিলেন।

আবার যেসব এমপি-মন্ত্রী ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন প্রয়োজনের তুলনায় অদক্ষ। সংসদে নিজেদের কাজটাও কেউ কেউ ঠিকমতো বুঝতেন কি না সন্দেহ। বুঝতেন শুধু ঠিকাদারি আর চাঁদাবাজি। এই দুর্বলতার সুযোগ আমলাতন্ত্র সবসময় নিয়েছে। এজন্য গত আওয়ামী সরকারের একজন মন্ত্রীও মন্তব্য করেছিলেন যে, আমলাতন্ত্র থেকে স্বয়ং ফেরাউনও রক্ষা পায় নাই। তার কথার অর্থ ছিলো যে, যেখানে ফেরাউনের মতো ক্ষমতাবান ব্যক্তি আমলাদের নিকট ধরা ছিলেন সেখানে বাংলাদেশের সরকার তো চুনোপুঁটি। ঐসময়ে তোফায়েল আহমেদসহ আরো অনেক সাংসদ আমলাদের দৌরাত্ম্যের বিষয়ে সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য। আমলাতন্ত্রের খপ্পর থেকে ব্যবসায়ীরাও রক্ষা পান না। আমলাতন্ত্রের বিষয়ে ব্যবসায়ীদের অভিযোগও নতুন কিছু নয়৷ 'তৃতীয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৪: বৈষম্য, আর্থিক অপরাধ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির নিরাময়' শীর্ষক সম্মেলনে একজন ব্যবসায়ী আমলাতন্ত্রকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল সমস্যা বলে মন্তব্য করেন। (প্রথম আলো, ১৪ নভেম্বর ২০২৪)

বিগত দিনে ডিসিরা তাদের সম্মেলনে কখনো কখনো অসাংবিধানিক দাবিও উত্থাপন করতেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মোবাইল কোর্ট। তারা প্রায়ই দাবি তুলতেন যেন মোবাইল কোর্টের বিধান সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংবিধানে কি থাকবে, আর কি থাকতে পারবে না এটা জানা আবশ্যক। সংবিধান একটি রাষ্ট্রের মূল দলিল যেখানে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও গঠনপ্রণালী, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, জনগণের গনতান্ত্রিক অধিকার ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রের মৌলিক অংগগুলোর গঠন ও মৌলিক কার্যাবলি ইত্যাদি সুবিন্যস্ত থাকে।

বিগত আমলে সংবিধানে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা আদতে কোন দরকার ছিলো না। যেমন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪ক-তে সরকারি অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি রাখাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু তাই না সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ এর মাধ্যমে এমনভাবে উক্ত অনুচ্ছেদকে রক্ষাকবচ দিয়েছে যে এটা যেন পরবর্তী কোন সরকার এসে পরিবর্তন করতে না পারে। অথচ একজন ব্যক্তির ছবি কোথায় থাকবে তা কেন সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে? একটা প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমেই এটা করা যেতো। মন চাইলো আর একেকটা জিনিস সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দিলাম এটা কখনো ঠিক না। এতে সংবিধানের মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট হয়৷ মোবাইল কোর্টকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্তের দাবিও ঠিক তেমনি অমূলক বিষয়।

রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট শুরু থেকে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাংবাদিকদের আক্রোশমূলক সাজা দেয়া, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্তদের গায়ে হাত তোলা, ছোট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষকে কানে ধরে উঠবস করানোর মতো আপত্তিকর ঘটনাও আছে। আইনি প্রক্রিয়া না মেনে সাজা দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

মোবাইল কোর্ট মূলত একটা ট্রায়াল প্রসিডিউর (বিচার প্রক্রিয়া)। আমাদের ফৌজদারি কার্যবিধিতেই কয়েক ধরনের বিচার প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো সংক্ষিপ্ত বিচার বা সামারি ট্রায়াল; যেখানে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাক্ষ্য নিয়ে কিংবা দোষ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচার কার্যসম্পন্ন করা হয়। আবার কিছু আইনে ক্যামেরা ট্রায়ালের কথা বলা হয়েছে। যেমন, শিশু আইন-২০১৮, পারিবারিক আদালত আইন-২০২৩। ক্যামেরা ট্রায়াল হলো রুদ্ধদ্বার বিচার প্রক্রিয়া যেখানে বিচারক, মামলার পক্ষদ্বয় এবং পক্ষদের নিযুক্ত উকিল ব্যতীত বাহিরের কেউ উপস্থিত থাকেন না। আর মোবাইল কোর্ট হলো যেখানে অপরাধস্থলে গিয়ে অভিযুক্তের দোষ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শাস্তি বা জরিমানা আরোপ করা হয়। সুতরাং মোবাইল কোর্ট আলাদা বা স্বতন্ত্র কোন বিচার ব্যবস্থা না। এটা একটি বিচার প্রক্রিয়া। এর জন্য উপযুক্ত নাম হতে পারত 'মোবাইল ট্রায়াল'।

বলা হয় ২০০৭ সালে বিচার বিভাগপৃথকীকরণের সময়ে আমলাদের খুশি করতেই এই মোবাইল কোর্ট ধারণা আমদানি করা হয়। মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর অধীনে সরকার যে কোন সরকারি কর্মকর্তা কিংবা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারত। কিন্তু মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর দ্বারা এই জিনিসটাকে শুধু নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য রাখা হয়েছে। ২০০৭ সালের আইনে শুধু জরিমানার বিধান থাকলেও ২০০৯ সালের আইনে জরিমানার পাশাপাশি ২ বছরের কারাদণ্ডের বিধান করা হয়।

বর্তমান সংবিধানে কেবল সুপ্রিম কোর্ট এবং অধস্তন আদালত নিয়ে বলা হয়েছে। দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারি আদালতের কথাও আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। এটা করার দরকারও নাই। সেই পরিস্থিতিতে মোবাইল কোর্টকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার মতো দাবি শুধু অযৌক্তিকই নয়, এটা এক ধরণের অজ্ঞাতার পরিচয় বহন করে। উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালে একটি মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ মোবাইল কোর্টকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছে। সেই মামলায় আপীল শুনানীর অপেক্ষায় আছে৷

প্রশাসনের সংস্কারের বিষয়ে নানান কথা হচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসনের সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছেন। শুরু থেকেই এই সংস্কার কমিশনের গঠন নিয়ে যত সমালোচনা হয়েছে তা অন্য সবগুলো কমিশন নিয়েও হয় নাই। ভয়েস ফর রিফর্ম আয়োজিত এক সংলাপে সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজা বলেন, জনসেবা করতে হলে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হবে। দেখা যাচ্ছে, পুলিশ ও জনপ্রশাসন সংস্কারে স্ব স্ব ক্যাডারের সাবেক কর্মকর্তাদের দিয়ে কমিশন গঠন করা হয়েছে। এতে খুব একটা কাজ হবে না বলে তিনি মনে করেন। (প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর, ২০২৪)

বিচার বিভাগ-পুলিশসহ অন্যান্য বিষয়ের সংস্কারের কথা সম্প্রতি শোনা গেলেও প্রশাসনের সংস্কার নিয়ে বহু বছর আগ থেকেই আলোচনা ও চেষ্টা চলে আসছে। স্বাধীন বাংলাদেশেই প্রশাসনের সংস্কারের লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত ১৮ টি কমিশন/কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও প্রশাসনের বাঁধার মুখে সেগুলো আলোর মুখ দেখেনি। (জনকণ্ঠ, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)

রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেই প্রশাসনের লোকজন ক্ষমতা হারানোর ভয় করেন। এসব বিষয় এখন তাদের কথাবার্তাতেই স্পষ্ট হচ্ছে। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ- এই কথাটা সম্ভবত তারা ভুলে গেছেন। জনগণের ক্ষমতায় ভাগ বসানোর ন্যূনতম অধিকার কারো নাই।

ঔপনিবেশিক বিট্রিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিলো উপমহাদেশের জনগণকে শোষণ করে অর্থ আদায় করা৷ এজন্যই তারা কালেক্টর নামে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ সৃজন করে। যার হাত ধরে উপমহাদেশের গরীব দুঃখী মানুষের অর্থ চলে যেতো সাত সাগর ও তের নদীর ওপারে৷ সেই লক্ষ্যে কালেক্টর পদকে তারা প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে। ব্রিটিশ সরকার চলে গেছে ৭৫ বছর আগে। কিন্তু এখনও জেলা প্রশাসকগণ প্রতিবছর ১৪ মে তারিখে 'কালেক্টর' পোস্টের জন্মদিন উদযাপন করে চলেছেন। কারণ ১৭৭২ সালের ১৪ মে ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম 'জেলা কালেক্টর' এর পদটি সৃষ্টি করেন। দেশের সরকারি চাকরিতে এতো এতো গুরুত্বপূর্ণ পদ রয়েছে তাদের কাউকে তো ডিসিদের মতো নিজ পদের জন্মদিন পালন করতে দেখা যায় না।

বর্তমানে ক্যাডার বৈষম্য নিয়ে নানান আলোচনা হচ্ছে। এই বৈষম্য কেন তৈরি হলো?

২০২৪ সালের পূর্বে প্রশাসন ক্যাডারের তফসিলভুক্ত পদ ছিল ৩ হাজার ৯৭টি। নির্বাচনের পরে 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) গঠন ও ক্যাডার আদেশ, ২০২৪' এর মাধ্যমে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭ হাজার ৭৬টি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পদকে নিজেদের করে নিয়েছেন। দেশের চরম আর্থিক সংকট এবং সুশীল সমাজের ব্যাপক বিরোধিতা স্বত্তেও ডিসি-ইউএনওদের জন্য ২৬১ টি বিলাসবহুল গাড়ী কেনা হয়েছিলো। এসবই করা হয়েছে গত নির্বাচনের পরপরই। এগুলো ছিলো ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে আওয়ামী সরকারকে সহায়তা করে ক্ষমতায় বসানোর জন্য প্রশাসন ক্যাডারের প্রতি আওয়ামীলীগ সরকারের দেয়া উপহার। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে প্রশাসন ক্যাডার সবচেয়ে বেশি ফুলে ফেঁপে উঠেছে। প্রত্যকেটি বিতর্কিত নির্বাচনের পর পরই তারা গাড়ীর নগদায়নসহ পেয়েছে সরকারের দেয়া নানা উপহার।

শুধু প্রশাসন নয়। বিগত সরকার অন্যদেরও যা কিছু দিয়েছে তা বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে সরকার তার হীন স্বার্থসিদ্ধিতে সহায়তা করার জন্যই তা দিয়েছে। আন্ত:ক্যাডার বৈষম্য নিয়ে যত আলোচনা চলছে তাতে প্রশাসন ক্যাডার একদিকে, আর বাকি ২৫ ক্যাডার আরেক দিকে। অর্থাৎ সকল ক্যাডারকে অভুক্ত রেখে একমাত্র প্রশাসন ক্যাডার নানান সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে। অন্যান্য ক্যাডারের পদোন্নতি ঠিক মতো হয় না, অথচ প্রশাসনের পদোন্নতির হালখাতা বিস্ময়কর। প্রশাসনে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিব পর্যায়ে পদের চেয়ে অফিসার সংখ্যা বেশি।

রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেই প্রশাসনের লোকজন ক্ষমতা হারানোর ভয় করেন। এসব বিষয় এখন তাদের কথাবার্তাতেই স্পষ্ট হচ্ছে। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ- এই কথাটা সম্ভবত তারা ভুলে গেছেন। জনগণের ক্ষমতায় ভাগ বসানোর ন্যূনতম অধিকার কারো নাই। ছাত্র-জনতা অভ্যূত্থানে দেশে এতো রক্তপাত হয়ে গেলো আইনের শাসনের অভাবে, নির্বাহী বিভাগের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকায়, এবং সেই ক্ষমতার অপব্যবহার কারণে। বিগতদিনে জনগনকে পদদলিত করা হয়েছে। এখন সংস্কারের মাধ্যমে জনগণকে সর্বোচ্চ স্থানে নিয়ে আসতে হবে। জনগণের ক্ষমতায় যেন কেউ ভাগ বসাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিগত দিনে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগের ওপর খবরদারি করেছে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। এখন ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করতে না পারলে যে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার সফলতা নিয়ে সন্দেহ দূর হবে না। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস সবসময় আইনের শাসন নিয়ে সরব ছিলেন। আইনের শাসন নিশ্চিত করতে পারলে দেশের অনেক সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে। আর সেটা করতে ব্যর্থ হলে কোন সংস্কার উদ্যোগই জনগণের জন্য তেমন ফলপ্রসূ হবে না।

Comments