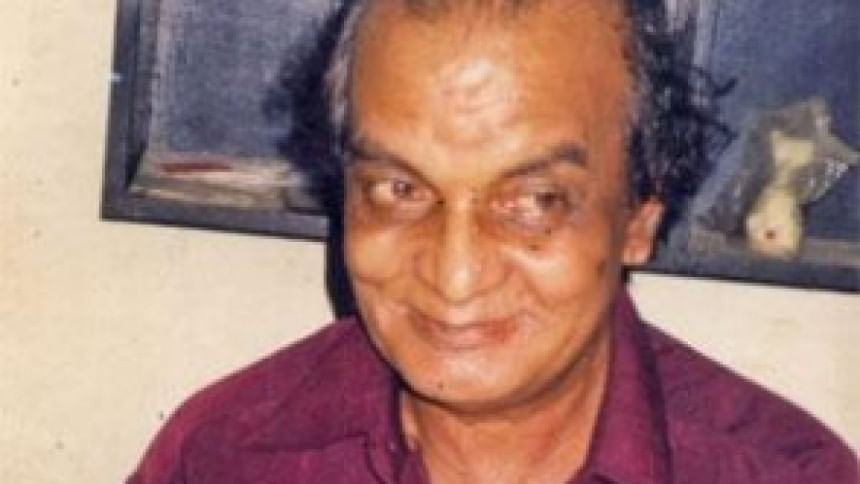

আহমদ ছফা: জীবন ও সাহিত্যের বাস্তবতায় এক নিঃসঙ্গ শেরপা

শাসক, সমাজের মোড়ল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিবিদ কিংবা ক্ষমতাশালী নেতা-উপনেতা বা প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিঃসঙ্কোচে কঠিন সত্য বলতে পারেন—এমন বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা আমাদের দেশে বরাবরই কম। এই নির্ভয়ে সত্য উচ্চারণ করার মতো সাহসী বুদ্ধিজীবীদের একজন ছিলেন আহমদ ছফা।

আহমদ ছফার রচনা উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা সবখানেই তার সেই শক্তিমান বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি দেখা যায়। তবে কেবল সাহিত্যই নয়, তার জীবনধারণ, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, দর্শনেও সেই শক্তির দেখা মেলে। বাস্তবতার নিরিখে লেখা কথা সাহিত্য, নির্মোহ সমালোচনা তাকে করে তুলেছে কিংবদন্তি। আহমদ ছফা কেবল কথাসাহিত্যিকই নন, হয়ে উঠেছেন গণমানুষের প্রতিনিধি।

নিজে বুদ্ধিজীবী হয়েও তিনি উন্মোচন করেছেন বুদ্ধিজীবীদের কদর্য রূপ, এঁকেছেন বুদ্ধিভিত্তিক জগতের মানচিত্র। আবার বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন।

প্রকৃত অর্থেই ছফা ছিলেন বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কখনোই সেই আদর্শ থেকে সরে যাননি তিনি। ছফার বুদ্ধিভিত্তিক চর্চায় যেমন সমালোচনা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে সমাজের বাস্তবতা। যেখানে ছফা ধরে রেখেছেন ইতিহাসের পরিচ্ছন্নতা। ছফার সৃষ্টিকর্মের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই তার প্রবল ইতিহাস সচেতনতা, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রতি তীব্র অনুরাগ, বাস্তবতার চূড়ান্ত অভিঘাত।

শেষের বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করি ছফার জীবনেও। তাকে লড়াই করতে হয়েছিল দারিদ্র্যের সঙ্গে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঁচতে হয়েছিল।

ছফার সাহিত্য বা অন্যান্য রচনাকর্মে আমরা আরেকটি বিষয়ের উপস্থিতি ভীষণভাবে লক্ষ্য করি। সেটি হলো শিক্ষা। শিক্ষা বিষয়ে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা ছফার রচনায় এসেছে বারবার। একইসঙ্গে এসেছে প্রশাসনের দুর্নীতি প্রবণতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক অপরাজনীতিও উঠে এসেছে ছফার রচনায়।

তার 'নিহত নক্ষত্র'গল্পে তিনি বলেছেন, 'নিজের কথা বলি। আমি পূর্ব বাঙলার অরাজক যুগের যুবক। চটুল আমার স্বভাব। গাম্ভীর্যকে ভয় করি, সহজ হওয়া আমার পক্ষে আত্মহত্যা করার চাইতেও অসম্ভব। অন্য কোথাও সুযোগ না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলাতে ভর্তি হয়েছি। বলতে আমার সঙ্কোচ নেই। বিভাগীয় বন্ধুদের শতকরা নব্বই জনের অবস্থাও আমার মতো।'

তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ আইয়ুব খানের আমলের যে চিত্র ছফা উপস্থাপন করেছিলেন, তা আজও আমরা দেখতে পাই আমরা আমাদের শিক্ষাঙ্গনে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ছফা লিখেছিলেন 'পাকিস্তানের শিক্ষানীতি'প্রবন্ধ, যা প্রকাশিত হয়েছিল 'রক্তাক্ত বাংলা'সংকলনে। যেখানে ছফা লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশেও ভূতপূর্ব পাকিস্তানের কর্তারা শাসন-শোষণ কায়েম রাখার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের যতটুকু সহযোগিতা অপরিহার্য, তার বাইরে কোনো রকম প্রসার হতে দেয়নি। এটা বাঙালি জনসাধারণকে শিক্ষার দিক থেকে খাটো করে রাখার সরকারি ষড়যন্ত্র। এই দুরভিসন্ধি পুরোপুরি কার্যকর করার জন্য সরকার সম্ভাব্য সব পন্থাই গ্রহণ করেছে।'

ছফা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে লিখেছিলেন, 'গাভী বৃত্তান্ত'।

ছফার প্রতিটি উপন্যাস বা গল্পই ভাষার সৌন্দর্য, বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর অভিনবত্বে অনন্য। মানসিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুষঙ্গসহ ছফার চরিত্র সৃষ্টির তথা গল্প বলার পারঙ্গমতা অসামান্য।

ছফা কখনোই তার সাহিত্যকে রাজনীতির বাইরে রাখার কথা কল্পনাতেও আনতে চাননি। ছফার উপন্যাস ইতিহাস আশ্রিত হয়ে উঠেনি, বরং হয়ে উঠেছে ব্যক্তি মানুষের মাঝেই ইতিহাসের উপস্থিতি।

এ ক্ষেত্রে ছফার উপন্যাস 'ওঙ্কারের' কথা বলতে হয়। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে তিনি বাংলাদেশের তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যেভাবে তুলে এনেছেন, তা অনন্য।

'ওঙ্কার' নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছিলেন 'একটি জনগোষ্ঠী থেকে পরিপূর্ণ একটি জাতিতে পরিণত হওয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে ওঙ্কারে।'

ছফা মুক্তিযুদ্ধকে উল্লেখ করেছিলেন বিপ্লব হিসেবে। আবার তিনি এটিও উল্লেখ করেছেন, 'সেই বিপ্লব বেহাত হয়েছে'। 'অলাতচক্র' উপন্যাসে ছফা চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে সুনিপুণ কায়দায় ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসের' এক পর্বে ছফা লিখেছেন, 'আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন রক্ত দিয়েই চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি। চারদিকে এত অন্যায়, অবিচার, এত মূঢ়তা ও কাপুরুষতা ওঁৎ পেতে আছে যে, এ ধরনের পরিবেশে নিতান্ত সহজে বোঝা যায় এমন সহজ কথাও চেঁচিয়ে না বললে কেউ কানে তোলে না।'

গত শতকের চল্লিশের দশকের যে সময়টিতে আহমদ ছফার জন্ম ও বেড়ে উঠা, সেটি ছিল রুদ্ধশ্বাস সময়। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল তাকে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাকে উপার্জনের জন্য লড়াই করতে হয়েছে।

আশির দশকে এসে ভাস্তে নুরুল আনোয়ারকে এক চিঠিতে আহমদ ছফা লিখেছিলেন, 'আমি জাফরের কাছ থেকে জানতে পারলাম তোমার ফুফুরা ঢাকা আসার পরামর্শ করছে। সকলের একটি ধারণা, এখানে আমি টাকার টাকশাল নিয়ে বসে আছি। ঢাকা শহরে এসে আমার কাছে কাঁদাকাটি করলেই টাকা পাওয়া যাবে। এটার চাইতে মিথ্যা আর কিছুই নেই। এই চিঠি সকলকে গিয়ে পড়ে শোনাবে।'

তবে পরিবারের প্রতি সবসময়ই আহমদ ছফা ভীষণ দায়িত্ববান ছিলেন। নিজে চিরকুমার ছিলেন, ভাই-বোন এবং ভাগ্নে-ভাইপোদের প্রতি তার ছিল গভীর ভালোবাসা।

লিখে তিনি যে উপার্জন করতেন, সেই টাকা বাদে তার আর কোনো উপার্জন ছিল না। জীবন তাই কখনোই তার অনুকূলে ছিল না। ছফা ঠেকে ঠেকে শিখেছেন, দেখেছেন বাস্তবতা কতখানি কঠিন।

সরদার ফজলুল করিম এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ছফা কেবল পাঠ করার বিষয় নয়, চর্চা করার বিষয়।'

জ্ঞানতাপস অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেছিলেন, 'সুবিধাবাদীর ''Life is a compromise'' তত্ত্বে ছফার আস্থা নেই। আজকের বাংলাদেশে এমন স্পষ্ট ও অপ্রিয়ভাষী আরও কয়েকজন ছফা যদি আমরা পেতাম, তাহলে শ্রেয়তর পথ স্পষ্ট হয়ে উঠত।'

বলা বাহুল্য, ছফা কখনোই নিজেকে কেবল সাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মতামত নির্ভর বুদ্ধিজীবী রূপেও আবদ্ধ করেননি নিজেকে। তিনি তুলে এনেছেন বাস্তবতার কঠিন চিত্র।

জন্মদিনে আহমদ ছফার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

তথ্যসূত্র:

আহমদ ছফার চিঠি/ সম্পাদক নুরুল আনোয়ার

আহমদ ছফা রচনাসমগ্র

সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস/ আহমদ ছফা

আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ/ সম্পাদক: মোরশেদ শফিউল হাসান, সোহরাব হাসান

Comments