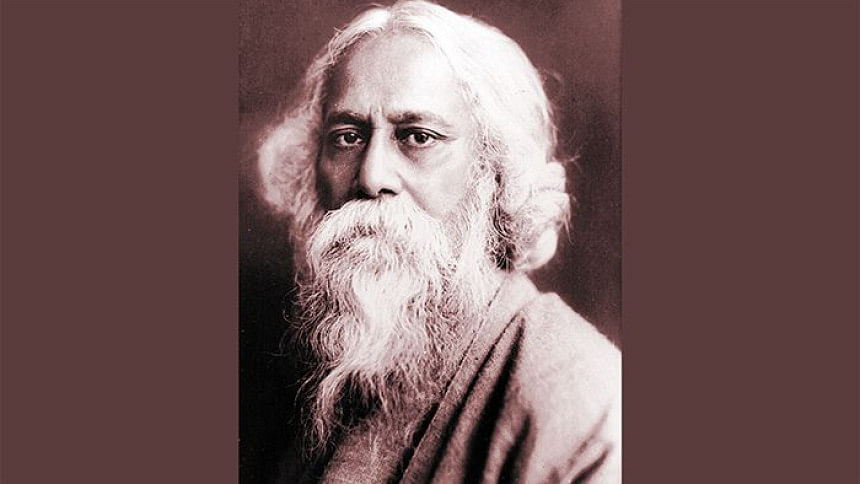

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রেম, দ্রোহ ও মৃত্যু চিন্তা

পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ, স্রোতস্বিনী পদ্মা, শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসর কাছারিবাড়ি রবীন্দ্রনাথকে জুগিয়েছে আন্তর্প্রেরণা। অন্তঃপুরের প্রচীরের ছিদ্র দিয়ে বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীকে দেখবার যে 'অনন্ত ঔৎসুক্য' ছিলো বালক রবীন্দ্রনাথের, মানুষের বৃহৎ জীবনকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করবার যে 'ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা' ছিলো কিশোর রবীন্দ্রনাথের, যৌবনের আরম্ভে পারিবারিক এজমালি জমিদারি পরিদর্শন ও পরিচালনার সুবাদে সেই অনন্ত ঔৎসুক্য ও ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা যেন পালে হাওয়া পেলো।

রবীন্দ্রনাথ তার বক্ষে 'এক সজীব হৃৎস্পন্দন' অনুভব করলেন। অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছলো রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে। এক 'চলন্ত বৈচিত্র্যের নতুনত্বে' এগিয়ে চললো তার সুরক্ষিত ও সুসংগঠিত সোনার তরী। এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য-স্রোতে বিনম্র নিরুদ্দেশ-যাত্রী যেন শুনতে পেলেন তার মানসরূপী জীবনদেবতার রহস্যময় নির্দেশ।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে আর হালকা করে দেখতে পারলেন না। আপাত সামান্য-তুচ্ছ-সাধারণের মধ্যেও তিনি আবিষ্কার করলেন মহৎ-দুর্লভ-অসাধারণ অস্তিত্ব। অপরিশুদ্ধ বাস্তবতা কিংবা স্বভাবসুন্দর নগ্নতার বৈপরীত্যে তার চেতনায় বড় হয়ে উঠলো প্রকৃতিগত শুদ্ধতা আর শুদ্ধ মানুষের অন্তর্জীবনের অপার রহস্যময়তা। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি থেকে তিনি শুধুমাত্র সংগ্রহ করলেন মনোহরণযোগ্য অবিমিশ্র উজ্জ্বলতা।

রবীন্দ্রচেতনায় 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। প্রকৃতির সুসন্তান হিসেবে মানুষকে তিনি দেখেছেন সর্বাত্মক ইতিবাচকতায়। ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচক রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকী ভাববাদী-বাস্তবতার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে ক্রমশই এক চিরন্তনতা ও বিশ্বজনীনতায় অগ্রসর হয়েছেন। বাস্তবিক কিংবা স্বাভাবিক মানবচরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকে রবীন্দ্রনাথও এঁকেছেন; কিন্তু পরিহার করেছেন ব্যক্তির স্থূল প্রাত্যহিকতা ও কদর্যতাকে। সেদিনকার প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট বুর্জোয়া সাহিত্য-প্রবণতাকে এড়িয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন পল্লীর অন্তরঙ্গ আতিথ্যে, মধ্যবিত্তের আদৃত আদর্শিকতায়।

নিরুপমা, রামসুন্দর, রতন, পোস্টমাস্টার, সেকেন্ডমাস্টার, সুরবালা, ফটিক, মাখনলাল, সুভা, প্রতাপ, নিবারণ, হরসুন্দরী, চন্দরা, ছিদাম, মৃন্ময়ী, অপু, ভূপতি, চারুলতা, হৈমন্তী, গৌরীশঙ্কর, মৃণাল, বিন্দু, রাইচরণ, কাবুলিওয়ালা, তুলার মাশুল আদায়কারী বাবু, তারাপদ প্রমুখ তার ছোটগল্পের চরিত্রগুলো পাঠকের সামনে সেই বস্তু ও আদর্শিক বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে, উন্মোচন করে ব্যক্তি-মানুষ বা ব্যক্তি-জীবনের ইন্দ্রিয়জ ও অতিন্দ্রীয় অনুভূতির রূপবৈচিত্র্যকে, পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে ব্যক্তি-জীবনের স্বরূপ-সন্ধানে। ব্যক্তির প্রেম, দ্রোহ, মৃত্যু ইত্যাদি চেতনায় পাঠক শেষপর্যন্ত জীবন সম্পর্কে লাভ করে এক অখণ্ড ধারণা।

প্রেম

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রেম এসেছে মূলত দু'ভাবে : ক. নর-নারীর হার্দিক প্রেম; এবং খ. ব্যক্তি ও প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রেম। তার ছোটগল্পে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রেমে প্রকৃতি একটি বিশেষ পক্ষ। 'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ীর প্রকৃতি-প্রেম সময়ের ব্যবধানে জৈবিকতার উন্মোচনে নর-নারীর সহজাত প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। গল্পকারের বর্ণনায় :

মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল, যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্ব-পত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। [সমাপ্তি]

ব্যর্থতার মরুপ্রান্তরে বিগত দিনের উপেক্ষিতা প্রিয়ার ক্ষণকালের নিবিড় ঝড়বর্ষণ প্রেমিক-হৃদয়ে যে অনন্তের আনন্দ সৃষ্টি করে, তা 'একরাত্রি' গল্পে শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে। হৃদয়ের সাযুজ্যে প্রকৃতি, কিংবা প্রকৃতির সমান্তরালে হৃদয়ের রঙ-রূপ-সাজ এখানে যেন বাঁধা পড়েছে আশ্চর্য এক প্রণয়-বন্ধনে :

মনে আছে, সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেডমাস্টার সকাল-সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকালের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব দিক হইতে বাতাস বহিতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল। [একরাত্রি]

দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করার আশু-আবশ্যকতায় 'একরাত্রি'র 'এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ডমাস্টার' প্রথম-জীবনে তার বাল্যসখি সুরবালাকে যেমন উপেক্ষা করে, তেমনি বাহিরের কর্মযজ্ঞে আকৃষ্ট হয়ে 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের রাজনৈতিক পত্রিকা-সম্পাদক ভূপতি দিনের পর দিন উদাসীন থেকে যায় স্ত্রী চারুলতা প্রতি। ধনী-গৃহে কর্মহীন চারুলতার হৃদয়ে একটু একটু করে অনুপ্রবেশ ঘটে ভূপতির পিস্তুতো ভাই অমলের- 'সেদিন গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।' অতঃপর রহস্যের মাদকতায় জীবনের জটিল তন্তুজালে বাঁধা পড়ে দুটি পতঙ্গ; সন্দেহ আর দ্বিধার বিষবাষ্পে বিবর্ণ বা বিনষ্ট হয় চারু-ভূপতির পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি সবুজ-নীড়।

প্রেমের এক তির্যক-রূপ কিংবা তিক্ত-নিদর্শন ধরা পড়ে 'মধ্যবর্তিনী' ছোটগল্পে। 'আমি সব করিতে পারি'- এমন বলবতী-স্ত্রী হরসুন্দরীর আত্মবিসর্জনে স্বামী নিবারণের পুনর্বিবাহ ও অসময়ে উচ্ছ¡সিত যৌবন-উৎস এবং পরিণতিতে নূতন বেদনাজনিত হরসুন্দরীর অন্তর্বিপ্লব গল্পের রস বা আবহকে করেছে ভারী ও কারুণ্য-খচিত :

নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু, ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর-একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিল না। [মধ্যবর্তিনী]

এমনি করে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করেন ব্যক্তি-জীবনে প্রেমের অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ, রূপ-রূপান্তর, পরিণাম বা পরিণতি; যেখানে নর-নারী, সচ্ছল-অসচ্ছল, চরিতার্থ-অচরিতার্থ, সহজ-জটিল, ঋজু-বঙ্কিম, কিংবা বৈধ-অবৈধ ভাবনার বিপরীতে 'সত্য' হয়েছে মিলনমধুর বা বিরহবিধুর মানবিক প্রেমের চিরন্তনী তীব্রতা।

দ্রোহ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে দ্রোহ এসেছে দু'ভাবে : ক. ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির দ্রোহ; এবং খ. সমাজ-সংস্কার-রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির দ্রোহ। দ্বন্দ্ব দ্রোহের সগোত্রীয়, কিংবা প্রাথমিক রূপ। ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ মূলত দৃষ্টিভঙ্গিগত। 'হালদারগোষ্ঠী' ছোটগল্পে 'কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজমান' সামন্ত-জমিদার পিতা মনোহরলাল, কিংবা গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশর বড় গিন্নি স্ত্রী কিরণলেখার সঙ্গে বনোয়ারিলালের দ্ব›দ্ব জীবনকে মূল্যায়ন করবার পৃথক দৃষ্টিজনিত। মধুকৈবর্তকে কেন্দ্র করে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে পিতার সঙ্গে বিরোধ, স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব এবং এক্জিক্যুটর নীলকণ্ঠের হাতে মাসোহারার অর্থ-প্রাপ্তি বিষয়ক উইলের শর্ত বনোয়ারির ব্যক্তিত্বে আঘাত করলে বিদ্রোহী বনোয়ারী বংশগৌবর উপেক্ষা করে বেড়িয়ে পড়ে চাকরি-সন্ধানে।

আবার, 'ত্যাগ' গল্পে প্রতিশোধকামী ব্রাহ্মণ প্যারিশংকর দ্বারা হরিহর মুখুজ্জ পরিবারের জাত-মারা, ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিরই এক বিদ্রোহাত্মক-রূপ। অন্যদিকে প্রেমপূর্ণ জীবনের মূল্যায়নে মুখুজ্জ-পুত্র হেমন্ত কর্তৃক স্ত্রী-পরিত্যাগ সম্পর্কিত পিতৃ-আজ্ঞার অস্বীকৃতিতে ঘটে দ্রোহচেতনার উত্তরণ :

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল, "আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।"

হরিহর গর্জন করিয়া কহিল, "জাত খোয়াইবি?"

হেমন্ত কহিল, "আমি জাত মানি না।" [ত্যাগ]

গল্পটিতে ব্যক্তির বাতাবরণে সমাজ-সংস্কার জড়িত হওয়ায় একইসঙ্গে দ্রোহের দ্বৈত-রূপ স্পষ্ট। ব্যক্তি-জীবনে দ্রোহচেতনার অনন্য প্রকাশ ঘটে গল্পকারের সৃষ্ট বেশকিছু চরিত্রে; 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমা, 'কঙ্কাল' গল্পের কনকচাঁপা, 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা, 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের শশিভূষণ, 'হৈমন্তী' গল্পের হৈম চরিত্রের উত্তাপমুখর সংলাপে :

রামসুন্দর বলিলেন, "ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর, এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তা হলে তোর বাপের অপমান।"

নিরু কহিল, "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।" [দেনাপাওনা]

ব্যক্তি-মালিকানা বা পরিবার-প্রথার অনিবার্য অভিঘাতে একদিন অন্দরমহলে স্বেচ্ছায় ঘটেছিলো যে আশ্রয় বা অবস্থানের সূত্রপাত, সেখান থেকে নারী আর-সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আত্ম-ঔদাসীন্য আর রক্ষণশীলতার সংঘবদ্ধ চক্রান্তে নারীর জীবনী-শক্তি ক্ষয় হতে থাকে। অন্তঃপুরবাসিনী নারীর এই জীবনী-শক্তির ক্ষয় ও অপচয়কে বিচার করতে সহায়ক হয় 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পের প্রতিবাদী মৃণালের চিঠি :

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।

তোমরা বললে, এ-সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু, নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও ভেবে দেখা উচিত। [স্ত্রীর পত্র]

মৃণাল শেষ পর্যন্ত নিরুপমা-চন্দরা-হৈমন্তীর মতো অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত অভিমানী-মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেনি; জীবনের গান গেয়ে, কবিতা লিখে এগিয়ে গেছে নির্ভীক-চিত্তে- ব্যক্তিত্ব আর বিদ্রোহের আলো জ্বালিয়ে উচ্চারণ করেছে, 'তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।' এই নীল সমুদ্র আর আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ মৃণালদের বিগত দিনের কালিমা আর জরা ধুয়ে দেবে- অবাধ সঞ্চালনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে; এটাইতো জীবনের আহ্বান।

মৃত্যু

সারদাদেবীর মৃত্যু এবং বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে মৃত্যুদৃশ্যদর্শন, তা সময়ের দূরত্বে পায় এক ভিন্ন মাত্রা বা দার্শনিক অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'জগতকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বহু রূপ-কৌশলে মৃত্যু উপস্থাপিত বা সংঘটিত হলেও এ-সব মৃত্যুকে শ্রেণিকরণ করা যায় দু'ভাবে: ক. প্রাত্যহিকতার বাতাবরণে ব্যক্তির মৃত্যু; এবং খ. প্রকৃতির পটভূমিকায় ব্যক্তি-জীবনের মৃত্যু।

নিরুপমা, চন্দরা, কনকচাঁপা, কাদম্বিনী, হৈমন্তী, অনিলা; কিংবা নিতাই, ফটিক, বিন্দু, শৈববালা, মনোহরলাল, নন্দনকিশোরের মৃত্যু নিঃসন্দেহে প্রাত্যহিকতায় পরিকল্পিত। কিন্তু দ্রুততা, অদৃশ্যতা বা অনাসক্ত ঔদাসীন্যের কারণে দুঃখ, শোক, বিষাদ অনেক স্থানে প্রকটিত নয়; আবার অনেক স্থানে প্রকটিত; অবার কিছু কিছু মৃত্যু সত্য-প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব গঠন ও কর্ম-অনুপ্রেরণায় রেখেছে সহায়ক ভূমিকা। অপরদিকে 'সুভা' ছোটগল্পে জীবন্মৃত সুভাষিণীর একটু-একটু করে নিশ্চিত বোবা-মৃত্যু, কিংবা 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে মৃত্যুরাগিনীরূপী ক্ষুধিত পদ্মার গ্রাসে খোকাবাবুর স্বতঃস্ফূর্ত-অন্তর্ধান যেন মৃত্যুচেতনার এক বৃহৎ-ব্যাখ্যা :

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু- খোকাবাবু- লক্ষী দাদাবাবু আমার!" [খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন]

যে-ব্যাখ্যার শব্দধ্বনি আমরা বহু-পূর্বে ১৮৮৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'রাজপথের কথা' ছোটগল্পে শুনেছিলাম : এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদম শোক করিবার অবসর আছে। শোক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে, কত যায়। [রাজপথের কথা]

যে-ব্যাখ্যার কাব্যকৃতি 'যেতে নাহি দিব' আমরা অনেক আগে ১৮৯২ সালে পাঠ করেছিলাম : 'এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে/ সবচেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে/ গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়/ তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়/ চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।' -এটাই জীবন, জীবনের পরিণতি- জীবনের এই অমোঘ-সত্যকে অনিন্দিত-সত্যে উত্তীর্ণ কিংবা রূপান্তরের জন্য মানুষের কতো বর্ণিল কর্মময় আকুতি, নিরন্তর কর্মসাধনা!

প্রেম, দ্রোহ ও মৃত্যুর ত্রিভুজ রূপ-রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের উজ্জ্বলতম দিক। ব্যক্তি-জীবনের স্বরূপ সন্ধান কিংবা মানবজীবনের প্রকৃতি অন্বেষণে তিনি প্রেম, দ্রোহ ও মৃত্যুকে করেছেন অনিবার্য পাঠ। যে পাঠ-পাঠান্তে রয়েছে সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়ন এবং শুধু বাঙালি কেন সমগ্র বিশ্বমানবের মুক্তি।

Comments