পিতৃতান্ত্রিকতার অবরোধ ও ইতিহাসের মুক্তি

শিরোনামটি যে আড়ম্বরপূর্ণ তাতে সন্দেহ কী; অবরোধ ও মুক্তি কথা দুটি সরল হলেও পিতৃতান্ত্রিকতার সঙ্গে অবরোধের যোগ এবং ইতিহাসের সঙ্গে মুক্তির সংস্থাপন অস্পষ্টতা তৈরি করবেই এবং করছেও। তবু পিতৃতান্ত্রিকতার সঙ্গে ইতিহাসের মুক্তির যে একটা বৈরী সম্পর্ক রয়েছে সেটা খুবই সত্য। ইতিহাসের মুক্তি পিতৃতান্ত্রিকতার দ্বারা নানাভাবে অবরুদ্ধ হয়েছে, হচ্ছে এবং হতে থাকবে, যদি না যে ব্যবস্থার দরুন অবরোধ সম্ভব হচ্ছে সেটিকে ভেঙে ফেলা যায়।

তা ইতিহাসের মুক্তির কথা তো বলছি, কিন্তু ওই বস্তুটা কী তা ঠিক করে নেওয়া চাই প্রথমেই। ইতিহাসের মুক্তি বলতে রাজা-বাদশা বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মুক্তির কথা অবশ্যই বোঝাচ্ছি না। বোঝাচ্ছি মানুষের সমষ্টিগত মুক্তি। মানুষই ইতিহাস গড়ে, ফলে সভ্যতা এগোয়, কিন্তু তাই বলে মানুষ যে মুক্ত হয়, তা নয়। পিতৃতান্ত্রিকতা মুক্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এই পিতৃতান্ত্রিকতার সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিকতার মিল আছে বলে মনে হবে, কিন্তু দু'টি মোটেই এক বস্তু নয়, মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পিতার ভাবমূর্তি একজন পুরুষেরই এবং পুরুষতান্ত্রিকতা হচ্ছে পুরুষের কর্তৃত্ব নারীর ওপরে; কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতা যে কেবল নারীর জন্য কর্তা নয়, তা নয়। কর্তা নয় পুরুষের ক্ষেত্রেও। পুরুষ ও নারী উভয়েই পিতৃতান্ত্রিকতার অধীনে থাকে, বাধ্য হয় থাকতে। তবে হ্যাঁ, নারী ও পুরুষের ভেতর একটা পার্থক্য করা হয়। সেটা ওই পিতৃতান্ত্রিকতাই করে দেয় এবং সে-জন্য পিতৃতান্ত্রিকতার দুর্ভোগটা পুরুষের তুলনায় নারীকেই পোহাতে হয় অধিক মাত্রায়।

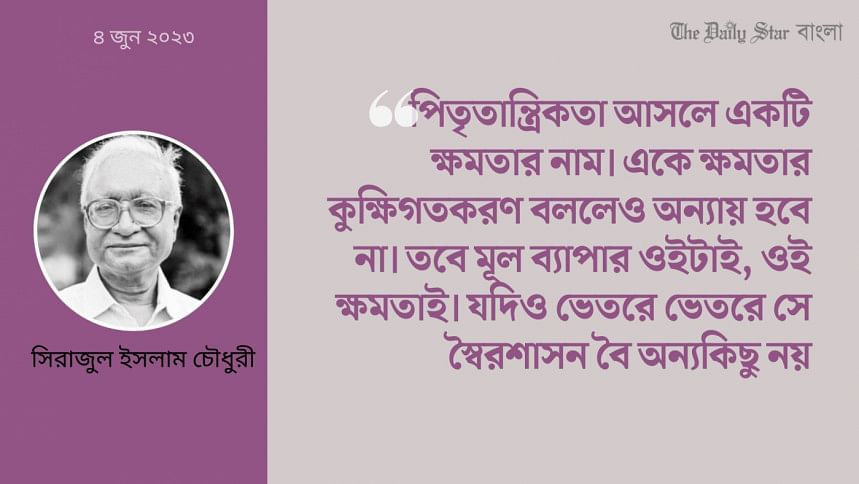

পিতৃতান্ত্রিকতা আসলে একটি ক্ষমতার নাম। একে ক্ষমতার কুক্ষিগতকরণ বললেও অন্যায় হবে না। তবে মূল ব্যাপার ওইটাই, ওই ক্ষমতাই। পিতৃতান্ত্রিকতা সব ক্ষমতাকে নিজের হাতে নিয়ে নেয়, তাকে বৈধতা দেয় পিতার শাসন বলে, যদিও ভেতরে ভেতরে সে স্বৈরশাসন বৈ অন্যকিছু নয় এবং অতি অবশ্যই ক্ষমতা প্রয়োগের নিজস্ব ক্ষেত্র বেছে নেয়। কেননা প্রয়োগ ছাড়া ক্ষমতার অর্থই বা কী, মূল্যইবা কতটুকু। পিতার একটি ভাবমূর্তি প্রচলিত আছে, যেটি পুরোনো এবং সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিকভাবে গৃহীত। পিতা হচ্ছেন রক্ষাকর্তা, তিনি ভরসা, তিনি আশ্রয়- এমনটা ধর্ম বলে, সমাজও বলে। পিতার তাই প্রয়োজন হয় এবং পিতৃতান্ত্রিকতা প্রয়োজনের সেই বোধটাকে ব্যবহার করে নিজেকে স্থায়ী করে রাখতে চায়। পিতৃতান্ত্রিকতা আবার দায়িত্বও নেয় ন্যায়বিচারের, যদিও ন্যায়বিচার করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভবপর নয়। কেননা সে কোনোমতেই নিরপেক্ষ হতে পারে না, বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রেও তো নয়ই, যারা তার বিরোধিতা করে।

এই যে একচ্ছত্র ক্ষমতা ইতিহাসের অগ্রগতিকে সে তো বাধা দেবেই। দিচ্ছেও। এবং মানুষের মুক্তিকে এগোতে হয় একে পরাজিত করেই। কিন্তু পরাজিত হলেও সে নির্মূল হয় না। পিতৃতান্ত্রিকতা বার বার ফিরে আসে। নতুন নামে, নবীন চেহারায় এবং তার নিজের কাজ অব্যাহত রাখে। ক্ষমতা এক জায়গায় জমে থাকলে সেটা পচে যেতে পারে, তাতে দুর্গন্ধ তৈরি হয়, রোগ দেখা দেয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় যে বিপদ সেটা হলো এই যে, পিতৃতান্ত্রিকতা কখনোই নিশ্চল থাকে না। পচে যাবার পাত্র সে নয়। সে কেবলি নিজেকে প্রসারিত করতে থাকে, গভীরও করে এবং কিছুতেই অপসৃত হতে রাজি হয় না।

পিতৃতন্ত্রের মূলে আছে বৈষম্য। যেখানে বৈষম্য সেখানেই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব, অবস্থান ও বিকাশ। আর বৈষম্য কোথায় নেই? তাই তো দেখি পিতৃতন্ত্র কেবল রাষ্ট্রে যে রয়েছে তা নয়, তাকে পাওয়া যাবে পরিবারে, কারখানায়, অফিসে, পথে-ঘাটে, এমনকি বিচারালয়েও।

বৈষম্য বহু রকমের হয়। প্রকাশ্যে থাকে, অপ্রকাশ্যেও বিরাজ করে। উত্তর-আধুনিকেরা বলেন ক্ষমতা কোনো এক জায়গায় থাকে না, তার বিস্তারটা দেখা যাবে সর্বত্র, কেননা ক্ষমতা হচ্ছে সর্বত্রগামী। কথাটা সত্য। ক্ষমতার বিন্দুগুলো অসংখ্য এবং এই ক্ষমতার মূল কারণ ও অবলম্বন হলো বৈষম্য। আর এই বৈষম্য যদিও সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু এর উৎসে রয়েছে বড় বড় ক্ষেত্র। ক্ষমতা বড় জায়গা থেকেই ছোট জায়গায় আসে। সিন্ধুই বিন্দুর সৃষ্টি করে। বিন্দুর ক্ষমতা নেই সিন্ধু সৃষ্টি করবার, করতে পারলে ক্ষমতার কুক্ষিগতকরণের ওই ব্যাপারটাই থাকত না, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতো। আর গণতন্ত্র হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতার যথার্থ প্রতিপক্ষ; ওদের একটি থাকলে অপরটি থাকতে পারে না।

ক্ষমতার বৈষম্য বড় বড় জায়গাতে অত্যন্ত প্রকটভাবেই রয়েছে। বৈষম্যের মূল জায়গাটা অবশ্য অর্থনৈতিক অর্থাৎ ধনী-দরিদ্রের। শ্রেণী আছে, রয়েছে উন্নত বনাম অনুন্নত দেশ। কিন্তু অন্য বৈষম্যও কার্যকর বটে এবং সেগুলোও উপেক্ষনীয় নয়। যেমন বর্ণের সঙ্গে বর্ণের বৈষম্য; ধর্মভিত্তিক বৈষম্য, বৈষম্য নারী-পুরুষের, যাকে বলা হয় লৈঙ্গিক বৈষম্য। আর এই যে নানা ক্ষেত্রের এবং বিভিন্ন কিসিমের বৈষম্য, এদের সকলকে একত্রে ধারণ করে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিকতা। ধারণ করে রয়েছে বলছি এই অর্থে যে সকল ক্ষেত্রেই সে চরিত্র গ্রহণ করে পিতৃতান্ত্রিকতার।

পিতৃতান্ত্রিকতার পক্ষে অজুহাতের যে সুন্দর-বিস্তার সেটাও খুবই পরিচিত। নেতা দরকার, যিনি থাকবেন সামনে, দেখাবেন পথ, প্রয়োজনে হুকুম দেবেন এবং সেই সঙ্গে প্রস্তুত থাকবেন ঝুঁকি নেবার। নেতা ছাড়া চলবে কেন? যাকে নেতা বলি তিনিই তো পিতা, শব্দের তফাত মাত্র। তাছাড়া সর্বত্রই তো প্রথম চাই, প্রথম না থাকলে দ্বিতীয়, তৃতীয় এসব আসবে কোথা থেকে, কীভাবে? আবার দেখা যাক সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপারটা। এক আছে বলেই না শূন্যের মূল্য। একের পেছনে শূন্য বসালে তবেই না শূন্য মূল্যবান হয়, নইলে হাজারটা শূন্য তুমি একত্র সাজাও না কেন, ফলাফল তো ওই শূন্যই। পিতৃতান্ত্রিকতার জন্য মুক্তির কোনো অভাব নেই। যে জন্য ঈশ্বর, রাষ্ট্রপতি, দলনেতা, বিচারপতি, জাতির পিতা, গৃহস্বামী সবাই এসে পড়েন। সময় বদলায়, সভ্যতা এগিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতার অবসান ঘটে না, সে রয়েই যায়।

পিতৃতান্ত্রিকতা ও পুরুষতান্ত্রিকতা যে এক নয়, এটা যেমন সত্য তেমনি সত্য এটাও যে পিতাকে একজন পুরুষ হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়। এবং তিনি তথাকথিত পুরুষালি আচরণই করেন। অর্থাৎ কিনা মেয়েদেরকে দেখেন ভিন্ন দৃষ্টিতে, তাদের বিবেচনা করেন পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র, কেবল স্বতন্ত্র নয় দুর্বল হিসেবেই। মেয়েরা যে পিতার মতো আচরণ করতে পারে না, তা-ও নয়। পারে। এবং করেও। মেয়ে যদি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কিংবা প্রধানমন্ত্রী অথবা অফিসের প্রধান হন, তাহলে দেখা যাবে তিনিও কেবল পিতার মতো নয়, পুরুষের মতোই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন। যাতে প্রমাণ হয় যে, পিতৃতন্ত্র হচ্ছে একটা ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা নারী-পুরুষে পার্থক্য করে তো বটেই, তবে নারীকে দ্বিতীয় স্থানেই রাখতে পছন্দ করে।

কেননা পুরুষতান্ত্রিকতার কয়েকটি ধারণা পিতৃতান্ত্রিকতার ভেতর বিদ্যমান। যেমন মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় দুর্বল। মেধায় দুর্বল বলেই অনেকের ধারণা, কিন্তু সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয় যেহেতু, তাই মনে করা হয় যে শারীরিকভাবে যে মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ নয়, সেটা তো নিশ্চিত সত্য। তাছাড়া মেয়েদের আছে মাতৃত্বের দায়। দায় কেন, মাতৃত্ব তো মেয়েদের জন্য চরিতার্থতা লাভের সুনির্দিষ্ট ও সহজ পথ। যে-মেয়ে মা হয়নি, তার জীবন তো ব্যর্থ। বহু সমাজেই এরকমের চিন্তা কাজ করে, আমাদের সমাজে তো করেই। মেয়েদের কাজের ক্ষেত্রও আলাদা বলে ভাবা হয়। মেয়েরা করবে ঘরের কাজ, পুরুষ যেমন কাজ করবে বাইরে। মেয়েদের ওই ঘরকন্নার কাজের তো কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই, তাই অর্থনৈতিকভাবে মেয়েরা থাকে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল।

যে-মেয়ে বাইরের কাজ করার স্বাধীনতা চায়, তাকে নানাভাবে জব্দ করা হয়। বাইরের লোকেরা করে, কর্মস্থলের সহকর্মীরা করে থাকে, এমনকি পরিবারের ভেতরেও থাকে প্রতিবন্ধকতা। কর্মজীবী নারীর ওপর তাই দায়িত্ব থাকে দ্বিবিধ, বাইরে কাজ করা এবং ঘরে সন্তানের যত্ন নেওয়াসহ রান্নাবান্নার বন্দোবস্ত করা। পুরুষের কাজ একটা হলে নারীর কাজ স্পষ্টতই দুই দুইটি।

ধর্মের কথা তুলেও মেয়েদেরকে পীড়ন করার আয়োজন রয়েছে। কাঠমোল্লা নয়, অতিশয় উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান লোককেও বলতে শুনেছি ইসলাম ধর্মে স্ত্রীকে প্রহার করার বিধান আছে। বিধান যেটি রয়েছে সেটি হলো স্ত্রী যদি ব্যভিচারী হয় তাহলে প্রথমে তাকে সদুপদেশ দেবে, দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং শেষে প্রহার করবে। পুরুষ যদি ব্যভিচারী হয় তবে তার শাস্তি কী হবে, সেই প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় যে শেষ পন্থা হিসেবে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা শুধু ব্যভিচারের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হলেই তাকে প্রহার করতে হবে, এমন নির্দেশ সেখানে নেই। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতা ওসব সূক্ষ্মতার ধার ধারে না, নারীনির্যাতনে সে বড়ই সিদ্ধহস্ত।

অতিআধুনিক উন্নত বিশ্ব যে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দিচ্ছে, তা বলবার উপায় নেই। সেখানে ধর্ষণ চলে, অতি উচ্চমহলে যৌন কেলেঙ্কারির কথা শোনা যায়, নারীকে রাখা হয় ভোগবাদিতার কেন্দ্রে এবং তাকে ব্যবহার করা হয় পণ্যের বিজ্ঞাপন হিসেবে। মেয়েদেরকে সাজতে হয় পুরুষের অভিরুচি অনুযায়ী এবং নিত্যই অবতীর্ণ হতে হয় ঘোষিত-অঘোষিত নানাবিধ প্রতিযোগিতায়। আর ওই বিশ্ব যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন জনপদে হামলা চালায় তখন তার প্রথম স্থায়ী ও সবচেয়ে নির্মম শিকার হয় আক্রান্ত জনপদের মেয়েরাই। একালের তালেবানরা মেয়েদেরকে কোণঠাসা করে রাখছে, আর তালেবানদের ধ্বংসকারী সভ্য সমাজ মেয়েদেরকে বিপদগ্রস্ত করছে; তাদের অলঙ্ঘনীয় প্রকাশ্য পার্থক্যের অন্তরালে উভয়েই ভয়াবহরূপে পুরুষতান্ত্রিক বটে।

পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতা যে অনেক দূরে তা-ও নয়, তবে পিতৃান্ত্রিকতাই হচ্ছে সর্বপ্রকার বৈষম্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পরিণতি। পিতা হচ্ছেন কর্তা এবং দুনিয়া চলে ওই কর্তার ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী। এই রকম ক্ষেত্রে প্রগতি ও গণতন্ত্র এই দুয়ের কোনোটাই অর্জন সম্ভব নয়। কেননা পিতৃতান্ত্রিকতা হচ্ছে স্বৈরাচারী, সে তার নিজের শাসন ও আইন চালু করে, এবং তার আওতায় সকলকে আটকে রাখতে চায়; অন্যদিকে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যে মানবিক সাম্য; পিতৃতান্ত্রিকতার অবস্থান তার উল্টো ভূমিতে, সে বৈষম্য তৈরি ও রক্ষা করে এবং তার বিকাশ ঘটায়।

পিতৃতান্ত্রিকতা কেবল মানুষের শত্রু নয়, প্রকৃতিরও শত্রু। পুঁজিবাদের রূপ নিয়ে অধুনা সে ধরিত্রীকে তপ্ত করছে, প্রকৃতির সর্বনাশ ঘটাচ্ছে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে এবং পৃথিবীকে ক্রমাগত মনুষ্য বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত করে তুলছে।

পিতৃতান্ত্রিকতাকে না হটিয়ে তাই ইতিহাসের মুক্তি অসম্ভব। মেয়েদের ব্যাপারটার দিকে আবারো তাকানো যেতে পারে। জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী, তাদেরকে পেছনে রেখে ইতিহাস এগোবে কী করে? দ্বিতীয় কথা, বঞ্চিত নারী যে কেবল অগ্রগতিতে অংশ নিতে ব্যর্থ হবে তা তো নয়, তার পিছিয়ে থাকাটা সমষ্টিগত অগ্রগতিকে পেছনের দিকে ঠেলবে এবং ঠেলছেও। অন্তঃপুরেও প্রতিহিংসা থাকে, অন্তঃপুরচারিণীরাও প্রতিহিংসাপরাণ হতে জানেন।

তাহলে উপায় কী? পিতৃতান্ত্রিকতার হাত থেকে বাঁচব কী করে? ব্যবস্থাপত্র হিসেবে নানাবিধ পন্থার সন্ধান পাওয়া যায়। সমাজসংস্কার, দারিদ্র্যবিমোচন, শিক্ষার বিস্তার, সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রঋণ, বিনা বেতনে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান ইত্যাদির তৎপরতা দেখি। কিন্তু তাতে পিতৃতান্ত্রিকতার যে অবসান ঘটেছে বা ঘটবে, এমনটা ভাবা দুষ্কর। কেননা এসব পদক্ষেপ হচ্ছে সংস্কারমূলক, পিতৃতান্ত্রিকতাকে সংস্কার করলে সে যে বরঞ্চ আরও স্থায়ী হয়, কেননা নিজেকে সে সহনীয় করে তুলবার সুযোগ পায়। যা দরকার তা সংস্কার নয়, তা হলো উচ্ছেদ।

এই উচ্ছেদের পথটা হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তার জন্য আবশ্যক হলো বৈপ্লবিক আন্দোলন। সে আন্দোলন তো হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব পিতৃতন্ত্রবিরোধী ছিল এবং তার কাম্য ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রে স্বাধীনতা মৈত্রী ও সাম্য প্রতিষ্ঠা। বিপ্লব হয়েছে ঠিকই; কিন্তু লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। ওই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য রুশ বিপ্লব ঘটেছিল। কিন্তু তার অর্জনও তো পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি। সত্তর বছর পরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওই চেষ্টা আর না-এগিয়ে বরঞ্চ ভেঙেই পড়ল। কারণ কী? কারণ হলো পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিকতার পুনরুদ্ভব। সেটা ঘটল আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। এতে বোঝা যায় পিতৃতান্ত্রিকতা কত গভীরে প্রোথিত। এর কারণ অবশ্য অলৌকিক কিছু নয়। কারণ নিতান্ত বস্তুগত স্বার্থ। স্বার্থবাদীরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং সেটা সেখানেই রেখে দেয়। অন্যদেরকে বানায় প্রজা।

ইতিহাস অবশ্যই এগিয়েছে। সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো সুযোগই নেই। মানুষের মুক্তির অগ্রসরমানতাও কোনো অলীক প্রচারণা নয়। কিন্তু এই যে প্রগতি সেটা সম্ভব হয়েছে পিতৃতান্ত্রিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করার দরুন নয়, হয়েছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কারণেই। পিতৃতান্ত্রিকতার উচ্ছেদ ঘটেনি এটা সত্য, কিন্তু নানা ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে সে যে ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে এটা তো ঠিক। এই ঘটনা গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই অর্জন।

তবে মুশকিল এই যে গতকালের আন্দোলনকারীই আজকের পিতৃতন্ত্রী। আন্দোলন এগোয়, বিজয় অর্জিত হয়, কিন্তু আবার দেখা যায় পিতৃতন্ত্র ফেরত চলে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে লক্ষ্যটা স্পষ্ট থাকে না এবং নেতৃত্বদানকারীরা আত্মস্বার্থসর্বস্ব হয়ে ওঠে। পিতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ যেমন মাতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিয়ে ঘটবে না, তেমনি ঘটবে না এক পিতৃতন্ত্রের জায়গায় অন্য পিতৃতন্ত্রের প্রতিস্থাপনার ভেতর দিয়ে। মুক্তিকামী ভাই ও বোনদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া চাই পিতৃতান্ত্রিকতার উচ্ছেদ ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। এক দেশে নয়, সব দেশে, দেশে দেশে। এই সংগ্রামে সন্তোষের কোনো জায়গা নেই, একে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে, কেননা থামার অর্থ হলো পিতৃতান্ত্রিকতার অভ্যুদয়ের জন্য সুযোগ করে দেওয়া। যেটা বারবার ঘটেছে। মানুষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস এই ধরনের দুর্ঘটনার দ্বারা আকীর্ণ। তাই আন্দোলন ও সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই।

Comments