জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের লড়াই

জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি দুই দুইবার দু'টি ঐতিহাসিক মুহূর্তে সুযোগ পেয়েছিল নেতৃত্ব দানের। একবার অবিভক্ত (১৯৪৬) ভারতবর্ষে, আরেকবার নবগঠিত (১৯৬৯) পাকিস্তানে। পরিস্থিতি দুইবারই ছিল প্রায়-বিপ্লবী। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দিতে পারেনি। জাতীয়তাবাদীরা নেতৃত্ব ছেড়ে দেবে এমনটা মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না; ওদিকে কমিউনিস্ট পার্টি নিজেও ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

১৯৪৫ সালের শেষের দিকে ব্রিটিশ শাসকদের জন্য পরিস্থিতিটি ছিল খুবই সঙ্কটময়। শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে, ছাত্ররাও রাস্তায় নেমে এসেছে; কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে কোথাও কোথাও। বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে, তাতে প্রাণ হারিয়েছে কমপক্ষে ৩০ লক্ষ মানুষ। নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটেছে, বিমানবাহিনীতে অস্থিরতা। আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর অফিসারদের বিচারকে কেন্দ্র করে জনগণের ভেতর তো বটেই সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধে প্রভূত ঋণ হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের। ওদিকে আমেরিকা চাচ্ছে ব্রিটিশরা পাততাড়ি গুটিয়ে আমেরিকার জন্য প্রবেশের পরিসর বৃদ্ধি করুক।

গণবিক্ষোভ ও আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আয়োজন করেছিল সাধারণ নির্বাচনের। নির্বাচনের পরে দাঙ্গা বাধে, এবং ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে যাবার দিকে অনিবার্যভাবে অগ্রসর হয়। বলাবাহুল্য দেশভাগে জাতীয়তাবাদী হিন্দু মহাসভার উৎসাহ ছিল সর্বাধিক।

১৯৪৬ সালে নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি অংশ নেয়, এবং শ্রমিক ও প্রান্তিক এলাকা মিলিয়ে প্রাদেশিক পরিষদে তিনটি আসন লাভ করে। দাঙ্গা প্রশমনে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ ছিল উল্লেখযোগ্য; কিন্তু দেশভাগ প্রতিহত করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। বরং বলা চলে যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, এই দুই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতির কাছে পার্টি অনেকটা অসহায় অবস্থায় পড়ে যায়। দাঙ্গার সময়ে পার্টির আওয়াজ ছিল, 'গান্ধী-জিন্নাহ এক হও'। সে আওয়াজ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর নয়, বরঞ্চ তাদের নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণেরই।

দেশভাগের ফলে দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কমিউনিস্ট পার্টির। রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে না-পারার ক্ষতিপূরণের ইচ্ছায় এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরামর্শে পার্টি ঘোষণা করে যে দেশে স্বাধীনতা আসেনি- 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'। কথাটা মোটেই মিথ্যা ছিল না, কিন্তু বুর্জোয়াদের প্রচার-প্রচারণায় দেশের মানুষ তখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছিল যে স্বাধীনতা এসে গেছে। তদুপরি ভুয়া 'স্বাধীনতা'কে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে সাচ্চা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল সেটা যে সশস্ত্র হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক।

সশস্ত্র পথে এগুনোর চেষ্টা করতে গিয়ে পার্টি বিপদে পড়ল। পার্টির জনবিচ্ছিন্নতা দেখা দিল, এবং সরকারি ও বেসরকারি কমিউনিস্ট-বিরোধীরা শুধু কমিউনিস্ট নয়, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন মানুষদের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধির মওকা পেয়ে গেল। পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের বড় একটা অংশ বাধ্য হলো দেশত্যাগে, নেতাদেরও কেউ কেউ চলে গেলেন দেশ ছেড়ে। ফলে পার্টি পূর্ববঙ্গে তার কাজ শুরু করলো কিছুটা পরাজিতের মনোভাব নিয়েই। ওদিকে ছেচল্লিশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ, নির্বাচনকালে প্রচারের সুযোগ লাভ, এবং অল্প হলেও কিছু আসন-প্রাপ্তি নির্বাচনকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হিসেবে বেছে নেবার ব্যাপারে পার্টিকে উৎসাহিত করলো। নির্বাচনে পার্টির আগ্রহ পরে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে পার্টির পক্ষে সরাসরি অংশ গ্রহণের সুযোগ সীমিত ছিল, কিন্তু তার মধ্যেও পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার অধীনে সাধারণ (অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট আসনে) প্রার্থী দাঁড় করিয়ে পার্টি চারটি আসন লাভ করে। অবশ্য আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। এটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ যে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থাপক পরিষদের যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে নির্বাচিত ২২২ জন সদস্যের মধ্যে ১৫৮ জনই একটি বিবৃতিতে যৌথস্বাক্ষর করেছিলেন। লীগ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির আগ্রহ ও চেষ্টাই ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। যুক্তফ্রন্টের কর্মীবাহিনীতেও বামপন্থিরাই ছিলেন প্রধান।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রশ্ন উঠেছিল কমিউনিস্ট পার্টি কি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবে, নাকি আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। এ নিয়ে নেতাদের মধ্যে বিতর্ক হয়, ভোটও হয়, এবং ভোটে পার্টির অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে, আওয়ামী লীগের আচ্ছাদন ব্যবহারের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে ঐতিহাসিক না-বলার কোনো কারণ নেই; কিন্তু নির্বাচনের পরপরই দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট-গঠনের-ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহী কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে দিয়েছে। পার্টি কার্যত বেআইনি আগেও ছিল, এবার আইনিভাবে বে-আইনি হলো। পার্টিকে বেআইনি প্রথমে করা হয় পূর্ববঙ্গে, পরে সারা পাকিস্তানে।

কমিউনিস্ট পার্টির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল সমাজের বিভিন্ন অংশ ও শ্রেণিকে নিয়ে গণসংগঠন গঠন করা। পার্টি সে কাজটি ঠিক মতো করতে পারেনি। প্রথম কারণ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদীদের অত্যাচার; দ্বিতীয় কারণ পার্টির নিজের মধ্যে আগ্রহ-উৎসাহের অনটন, যার পেছনে যেটিকে পরাজিতের মতোভাব বলছিলাম সেটি কার্যকর ছিল।

অবিভক্ত বাংলায় ছাত্র ফেডারেশন ছিল কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠন। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের কার্যক্রম শুরু করা যায়নি, পাকিস্তানপন্থিদের অত্যাচার ও সরকারি গুপ্তচরদের তৎপরতায়। নিজেদের ছাত্র সংগঠন গঠনের জন্য পার্টিকে অপেক্ষা করতে হয় বায়ান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পর্যন্ত। তার আগে চেষ্টা করা হয়েছিল গণতান্ত্রিক যুবলীগ নামে একটি সংগঠন দাঁড় করাবার; কিন্তু কাজটা এগোয়নি, পাকিস্তানপন্থিরা বাধা দিয়েছে। তমদ্দুন মজলিস কিন্তু কোনো বাধা পায়নি, কারণ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটালেও তাঁরা মূলত পাকিস্তানবাদীই ছিলেন।

তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর। বামপন্থিদের যুব সংগঠন গঠন হয় ১৯৫৪ সালে, প্রায় চার বছর পরে এবং প্রবল রাষ্ট্রীয় বাঁধার মধ্য দিয়ে। শিল্পকারখানা পূর্ববঙ্গে তো তেমন একটা ছিলই না। শ্রমিকদের সংখ্যাও তাই ছিল যৎসামান্য। শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কাজ ছিল, কিন্তু দেশভাগের পর সেটা কমে যায়। কৃষক ফ্রন্ট ছিল একেবারেই অগঠিত। কৃষক সমিতিতে কেউ কেউ কাজ করতেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প।

১৯৪৫ সালে নেত্রকোণায় সারা ভারত কৃষাণ সমিতির খুব বড় একটা সম্মেলন হয়; তাতে উল্লেখযোগ্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল একটা সাময়িক ঢেউয়ের মতো; উঠেছে, আবার নেমে গেছে, স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি।

নাচোলে সাঁওতাল এলাকায় কাজ করতে গিয়ে ইলা মিত্র যে নির্যাতনের শিকার হন তাতে একাধারে নতুন রাষ্ট্রের নিপীড়নকারী চরিত্রটির যেমন উন্মোচন ঘটেছিল, তেমনি একটি সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছিল কমিউনিস্ট কৃষককর্মীদের জন্য। প্রকাশ্যে কৃষক সমিতি গঠিত হয় ১৯৫৮ সালে, তাও পার্টির উদ্যোগে নয়, মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে। নারী সংগঠন দেশভাগের পূর্বে যা ছিল, দেশভাগের প্রাথমিক আঘাতে তার প্রায় সবই হারিয়ে যায়; পুনরায় সংগঠিত হতে সময় লাগে।

কমিউনিস্টদের জন্য আন্দোলনে যুক্ত হয়ে বড় রকমের সুযোগ আসে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরে ছয় বছরের মাথায় এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেরই পরবর্তী অধ্যায় হিসেবে এই অভ্যুত্থান ঘটে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মূল শক্তিটা এসেছিল ছাত্রদের কাছ থেকে, এবং চেতনার দিক থেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশই ছিল বামধারার। চরিত্রগতভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটি যে জাতীয়তাবাদী ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু ওই আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সকল ভাষার সমান মর্যাদা দেওয়ার যে দাবি উঠেছিল সেটি জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক তথা সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের ছিল বৈকি।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদীরা অবশ্যই ছিলেন, যেমনটা তাঁদের থাকবার কথা; কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা ছিলেন বলেই আন্দোলন অমন ব্যাপক আকার ধারণ করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বড় আকারে না হলেও মেহনতি মানুষের অংশগ্রহণ ঘটেছিল এবং তাতে আন্দোলন শক্তি পেয়েছে। ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানের চিত্রপটটি কিন্তু ভিন্ন রকমের। আপাতদৃষ্টিতে এটি ছিল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, কিন্তু ভেতরের আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজবিপ্লবী।

যে বিপ্লবের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাকিস্তান আন্দোলন একদা দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষটাই মূর্ত হয়ে ওঠে একাত্তরের অভ্যুত্থানে। বায়ান্নর ঘটনাও একটি অভ্যুত্থান ছিল বৈকি- রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই অভ্যুত্থান, কিন্তু ঊনসত্তরে যা ঘটেছে সেটা ছিল আরও গভীর ও ব্যাপক। ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান জানিয়ে দিয়েছিল যে ঔপনিবেশিক চরিত্র গ্রহণকারী ওই রাষ্ট্র টিকবে না, গঠনপথেই সে ভেঙে পড়বে।

বায়ান্নতে জাতীয়তাবাদীরা ও সমাজতন্ত্রীরা একই সঙ্গে লড়েছেন; ঊনসত্তরেও তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু দুই পক্ষের লক্ষ্য এক ছিল না; জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্রীদের অভিপ্রায় ছিল আন্দোলনকে নিয়ে যাবেন সমাজতন্ত্রের অভিমুখে। বায়ান্নতে মেহনতিদের অংশগ্রহণটা ছিল প্রান্তিক, ঊনসত্তরে মেহনতিরা ছিলেন আন্দোলনের একেবারে মাঝখানে।

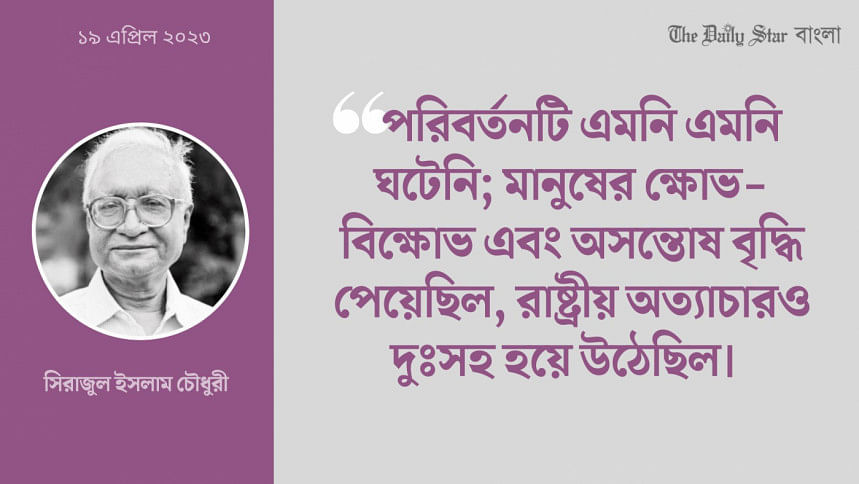

এই পরিবর্তনটি এমনি এমনি ঘটেনি; মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাষ্ট্রীয় অত্যাচারও দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। ওদিকে আবার আঞ্চলিক-বৈষম্য ও শ্রেণির-বৈষম্য দু'টোই ছিল দৃশ্যমান। আর ছিলেন মওলানা ভাসানী। তিনিই ছিলেন প্রধান সংগঠক ও নেতা। আন্দোলনের 'আনুষ্ঠানিক' সূচনা তাঁর ঘোষিত হরতাল দিয়েই। ওই হরতালের অপ্রত্যাশিত সাফল্যের কারণ হচ্ছে মেহনতিদের অংশগ্রহণ।

অটোরিকশাচালকদের আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবেই হরতাল ডাকা এবং হরতাল ডাকার পরে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক মেহনতিরাই সাড়া দিয়েছিল সর্বাধিক পরিমাণে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ভাসানীর সঙ্গে তখন চীনপন্থি কৃষক সমিতি, শ্রমিক ফেডারেশন, ন্যাপ ও চীনপন্থি কমিউনিস্টরা সক্রিয় ছিলেন। শহর ও শহরগামী মধ্যবিত্ত শ্রেণির সীমানা ভেঙে আন্দোলন চলে গেল গ্রামে-গঞ্জে এবং কলকারখানায়। ভাসানী উদ্ভাবন করেছিলেন ঘেরাও এবং হাটহরতাল; আগে যার কথা কেউ ভাবেনি। পরে এলো তারই উদ্ভাবিত বয়কট—আইয়ুবের গোলটেবিল বয়কট এবং ইয়াহিয়ার নির্বাচন বয়কট। এইভাবে আগায় সময় ও সমাজ।

Comments