দেশের বিশ্ববিদ্যালয় যে কারণে গবেষণায় পিছিয়ে

বাংলাদেশে 'বিসিএস বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় পিছিয়ে থেকে সরকারি চাকরির জন্য শিক্ষার্থীদের দৌড়ঝাঁপ দেখে এই মন্তব্য করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ। গত বছর ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছিল বক্তব্যটি। 'কোনো বিজ্ঞানী নেই, গবেষক নেই, দার্শনিক নেই। যেদিকেই তাকাবেন, শুধুই প্রশাসক'।

দেখা যায়, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় শিরোনাম হয় নেতিবাচক বিষয়ে। ইতিবাচক বিষয় খুব দুর্লভ! প্রসঙ্গে গণমাধ্যম ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার দিকে তাকালেও ভঙ্গুর দশা ভাসে। যারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের জন্য ঠিক কীরকম গবেষণার পরিবেশ দিচ্ছে? প্রযুক্তি ও গবেষণায় পুরো বিশ্বের এগিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের দেশের গবেষণা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

'আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখবেন পুরো ক্যাম্পাস পোস্টারে ছেয়ে আছে। পড়াশোনার সঙ্গে যত ধরনের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় আছে, তার সব কিছুরই দেখা পাওয়া যায় ক্যাম্পাসগুলোতে। বিশ্বাস করুন, পৃথিবীর আর কোথাও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে এরকম পোস্টার আপনি দেখতে পাবেন না। পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে আসা কোনো গবেষক বা শিক্ষার্থী এলে প্রথম ধারণায় একে বিশ্ববিদ্যালয় মনে করবে কিনা আমার জানা নেই'।

গত মাসে ডেইলি স্টারের সভাকক্ষে এক দল তরুণদের সঙ্গে আড্ডায় এইভাবেই গবেষণায় আমাদের পিছিয়ে পড়ার গল্প শোনাচ্ছিলেন গবেষক রউফুল আলম। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সিনিয়র সাইন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। পিএইচডি করেছেন সুইডেনের স্টকহোম ইউনি থেকে এবং পোস্টডক করেছেন ইউনিভার্সিটি অব প্যানসেলভেনিয়া থেকে। মানবকল্যাণে নতুন নতুন রাসায়নিক বিক্রিয়া উদ্ভাবনই তার গবেষণার বিষয়। এমন প্রতিভাবানরা দেশে এলেও তেমন কোন সাড়া জাগায় না বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে না গবেষকদের মাঝে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেখানে গবেষণার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে দেশগুলো, সেখানে আমরা ক্রমেই ভূতের মতো পেছনে হাঁটছি। সেদিন তরুণদের সঙ্গে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি শুনিয়েছেন সর্ষের মধ্যে ভূতের মতো বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ভেতর লুকিয়ে থাকা 'ভূত' বৃত্তান্ত।

'আপনারা যদি খেয়াল করেন, একটা দেশ কীভাবে দাঁড়ায়? চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক এদের মাধ্যমেই তো? মোটকথা সমাজের কল্যাণের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের মাধ্যমেই সমাজ ও দেশ গড়ে ওঠে। এখন এই মানুষগুলোকে তৈরি করে কারা? শিক্ষকেরা। কিন্তু ওই শিক্ষকদের যোগ্যতার দিকে কখনও তাকিয়েছে?

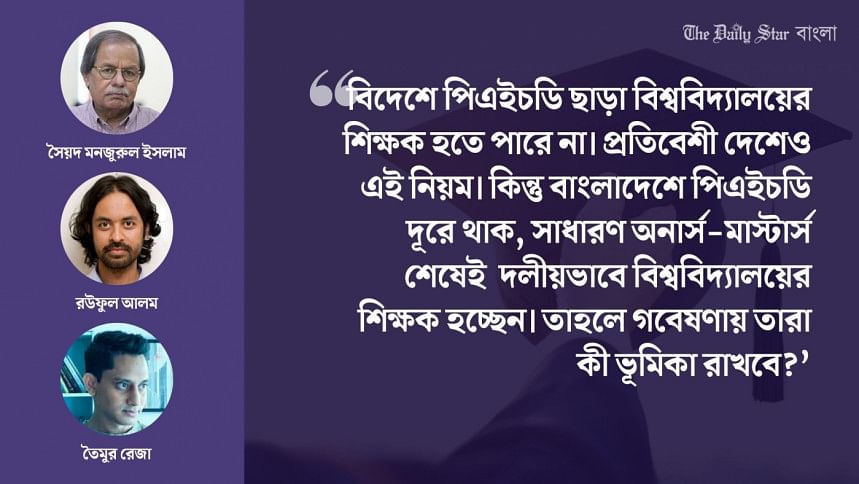

পৃথিবীর যে কোন দেশে পিএইচডি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারে না। প্রতিবেশী দেশেও এই নিয়ম। কিন্তু বাংলাদেশে পিএইচডি দূরে থাক, সাধারণ অনার্স-মাস্টার্স শেষ করেই দলীয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে শিক্ষার্থীদের গবেষণায় তারা কী ভূমিকা রাখবে?'

গবেষণায় পিছিয়ে পড়ার কারণে হিসেবে রউফুল আলমের বক্তব্যের সত্যতা মেলে ভারতের দিকে তাকালে। ২০২১ সালে ভারতে নিয়ম করা হয়, যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার জন্য অবশ্যই পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। কিন্তু মহামারির কারণে এই নিয়মকে বর্ধিত করে দুই বছর পেছানো হয়। অর্থাৎ ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতে 'অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর' হওয়ার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি বাধ্যতামূলক করেছে ভারত প্রশাসন। তবে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক করারও বহু আগেই ভারতের বিখ্যাত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) ও প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য পিএইচডি লাগতো। শুধু পিএইচডি থাকলেই হতো না; পোস্ট ডক্টরাল গবেষণার অভিজ্ঞতা ও খ্যাতনামা জার্নালে গবেষণা আর্টিকেল আবশ্যক।

'তবে এই যে যারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক হচ্ছেন পিএইচডি না করেই, তারা তো পিএইচডি না থাকায় প্রোমোশন পান না। তাই সদিচ্ছায় নয়; বরং প্রমোশনের জন্য বাধ্য হয়ে তারা শিক্ষক থাকা অবস্থায় পিএইচডি গবেষণা করতে বিদেশ চলে যান। এজন্য তাদের বেতন কাটা হয় না; বরং উল্টো তাদের টাকা দেওয়া হয়। এখন চিন্তার বিষয়, এমনিতেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষক তুলনামূলক কম। তার ওপর একজন শিক্ষক যদি নিজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ক্লাস নিতে না আসেন, তখন শিক্ষার্থীদের কী হবে, এই কথা কি কেউ ভেবেছেন? খণ্ডকালীন সময়ের জন্য তো একই যোগ্যতার নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় না, তার মানে শিক্ষকের ঘাটতি থেকেই যায়।

এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার যে একটা ছন্দ, সেটা নিশ্চয়ই নষ্ট হয়। তারা ক্লাস পায় না, তাদের সে সময়ে চলা পরীক্ষা ও পরীক্ষার প্রশ্ন এমনকি পরীক্ষার খাতা দেখার সময়ও কি আগের স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করা হয়?

আপনি একে পিএইচডি ডিগ্রি ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে যোগ্যতার ক্ষেত্রে ছাড় দিচ্ছেন। শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর আবার পিএইচডির সুযোগও দিচ্ছেন কিন্তু শিক্ষার্থীদের কী হবে তা ভাবছেন না। এই পিএইচডি নিয়ে কী করবে? শিক্ষার্থীদের তো পড়াবে। সেই শিক্ষার্থীদের পড়াশোনাতেই তো বড় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন। এই জবাবদিহিতা কে নিশ্চিত করবে?'

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যানিটিজ টিচিং ফেলো তৈমুর রেজা মনে করেন, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আমাদের পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক একমাত্র 'ফ্যাক্টর' নয়; বরং সমস্যার অংশ মাত্র। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডিসিপ্লিনারি চর্চার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে। দীর্ঘদিনের নানা অনিয়ম ও শিক্ষার মানের অবমূল্যায়নের কারণে ডিসিপ্লিনারি শিক্ষাদানের চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গড় হাজির (অনুপস্থিত)। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখলে, পুরনো আমলের কারিকুলাম ব্যবহার করা, শিক্ষকদের একটা অংশের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের অভাব, নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় বা "প্রশাসন অনুগত" শিক্ষক নিয়োগ দেওয়াও গবেষণায় পিছিয়ে পরার বড় কারণ'।

তৈমুর রেজা মনে করেন এই সমস্যা সমাধানে উন্নত গবেষণায় দেশি-বিদেশি যে সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগিয়ে আছে, তাদেরকে অনুসরণ করে কারিকুলাম ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে আরও উদারনীতি গ্রহণ করতে পারে বাংলাদেশ। এতে করে গবেষণার বর্তমান দৃশ্য অনেকটাই পাল্টে যাবে।

তবে শিক্ষক নিয়োগ, কারিকুলাম ছাড়াও গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে পরার অন্য কারণও দেখছেন তিনি। 'আমাদের দেশে যে সব ডিসিপ্লিনে ছেলেমেয়েরা পড়ে, সেসব ডিসিপ্লিনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পেশায় কাজ করার সুযোগ অনেক কম। এ কারণে খুব সহজেই শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অনুৎসাহী হয়ে পড়ে এবং চাকরি খোঁজাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানেও আমি শিক্ষার্থীদের দোষ দেখি না। কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন তারা ইতিবাচক মনোভাব নিয়েই আসে। কিন্তু দিনে দিনে তার ইতিবাচক মনোভাবটা উবে যায়, সে বুঝতে চায় কী করে সামনের দিনে নিশ্চিত ভবিষ্যৎপাবে। এজন্য দেখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা দলে দলে বিসিএস দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। এটা তো দেশের স্ট্রাকচার একটা প্রবলেম। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাটলেও দেখা যায়, বাঙালি মুসলমানরা পড়ালেখা বলতে বুঝতো সরকারি চাকরি। আমাদের ছেলেমেয়েদের সেই স্টেরিওটাইপ থেকে বের করতে না পারলে গবেষণায় পিছিয়েই থাকব'।

তৈমুর রেজার মতো রউফুল আলমও মনে করেন শুধু মাত্র শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য যে আবহ থাকা দরকার, তাও নিশ্চিত করা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যথাযথ দায়িত্ব। এক্ষেত্রে ভাইস চ্যান্সেলরের পেশাগতভাবে যতটুকু নিয়মের মধ্যে থাকার কথা, তা আছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন থাকে। রউফুল আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসির উদাহরণ দিতে গিয়ে সত্যেন বসুর ঘটনা মনে করিয়ে দেন।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদম প্রথম দিকের শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থাতেই আইনস্টাইনের কাজের ওপর একটা সীমাবদ্ধতা খুঁজে পান। এটা যে সত্যিই আইনস্টাইনের কাজের সীমাবদ্ধতা তা কিন্তু বুঝতে পেরেছিল আইনস্টাইন নিজেই। তিনি 'ভুল ধরার অপরাধে' কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে অপমান বা বকাঝকা করেননি। অথচ তখনো পৃথিবীর প্রায় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি বরং জার্মানিতে আমন্ত্রণ জানান সত্যেন্দ্রনাথ বসকে। পরে একটা তত্ত্ব নিয়ে আইনস্টাইন আর সত্যেন্দ্রনাথ বসু কাজও করেছিলেন। তবে দেশে এসে যখন সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হওয়ার জন্য আবেদন করেন, প্রথম দফাতেই তার আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

আজকের দিনে শুনতে অবাক লাগতে পারে। আইনস্টাইনের আমন্ত্রণে ঘুরে আসা একজন গবেষককে তো এমনিতেই প্রফেশরশিপ দিয়ে কূল পাওয়ার কথা না। কিন্তু ঘটলো উল্টো। কারণ তার পিএইচডি ডিগ্রি ছিল না। যদিও পরবর্তীতে তার আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে এমনি এমনি না; বরং এটার জন্য তৎকালীন ভিসিকে স্বয়ং আইনস্টাইন প্রত্যায়নপত্র দিয়েছিলেন এবং কাজ হয়েছে। এইক্ষেত্রে ভিসির নিয়ম মানাটাও ইতিবাচক। তবে দেখার বিষয়, সে সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের যোগাযোগ। তার সাহস এবং প্রজ্ঞা আমাদের প্রেরণায় যোগায় কিন্তু বর্তমানের শিক্ষকদের আচার আচরণ আমাদের ভাবায়...

Comments