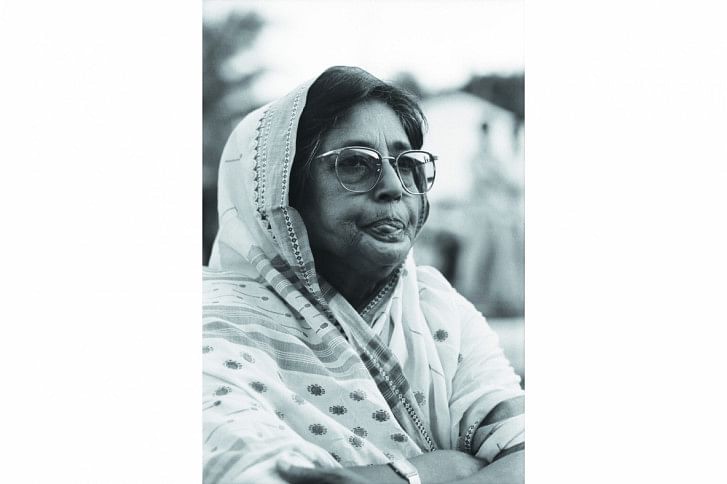

কালের অগ্রদূত প্রজন্মের মশালবাহক শহীদজননী জাহানারা ইমাম

জাহানারা ইমাম। ঠিক কতো নামে সম্বোধন করা যায় তাকে? মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পর্যায়ে যিনি ছিলেন প্রেরণা, নিজের প্রিয় সন্তানকে দেশের জন্য বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। একই বছর হারিয়েছিলেন প্রিয় স্বামীকেও। পিছু হটতে শেখেননি এক জীবনে। নিজের স্বামীকে হারালেন মুক্তিযুদ্ধের বছরই। কিন্তু, কী যেন এক অদম্য শক্তি, হার না মানার স্পৃহা ছিল তার মধ্যে। তিনি অগ্রদূত। পিছু হটা কি মানায় তাকে?

মশাল হাতে দেখিয়েছেন একটি জাতিকে পথ। জানতেন এই পথ সহজ নয়, জীবনে কম আঘাত তো তিনি সহ্য করেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছেন নিজের চোখের সামনে থেকে, ক্র্যাক প্লাটুনকে তিনি ঢাকায় কোলে-পিঠে করে রেখেছিলেন। তার বাড়ি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এক টুকরো আশ্রয়স্থল। তার মূল্য তাকে দিতে হয়েছিল ছেলেকে এবং স্বামীকে হারিয়ে। কিন্তু তিনি তো দমে থাকার পাত্র নন, সব সয়ে বেড়িয়েছেন বাকি জীবন জুড়ে চলার পথের প্রতিটি বাঁকে। জাহানারা ইমাম হয়ে উঠেছেন এক অনুপ্রেরণার নাম।

জাহানারা ইমামের জন্ম ১৯২৯ সালের ৩ মে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের সুন্দরপুর গ্রামে। তার বাবা সৈয়দ আবদুল আলী ছিলেন সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মা সৈয়দা হামিদা বেগম। তারা ছিলেন সাত ভাই-বোন। তিনি ছিলেন সর্ব জ্যেষ্ঠ। তার জন্মের আগে তার এক বোন হয়েছিল, কিন্তু তিনি মারা যান। জাহানারা ইমামের স্কুলজীবন তার বাবার চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় কেটেছে। লালমনিরহাটের এক স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন জাহানারা ইমাম। তখন লালমনিরহাটে ম্যাট্রিকের সেন্টার ছিল না। সেন্টার ছিল রংপুরে। সেই জন্য তার বাবা পরীক্ষার আগে তাকে নিয়ে ট্রেনে করে রংপুর এলেন। রংপুরে তার এক পরিচিত ভদ্রলোক ছিলেন, সেই বাড়িতে তিনি ও তার বাবা উঠলেন। রংপুরে এসে ওই বাসায় থেকে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষা শেষে আবার তারা লালমনিরহাটে ফিরে গেলেন।

ওই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। পরীক্ষা শেষে তাদের পরিবারকে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তারা চলে গেলেন মুর্শিদাবাদের সুন্দরপুরে। মুর্শিদাবাদের সুন্দরপুর গ্রামে গিয়ে বেশ কয়েক মাস থাকার পর তার পরীক্ষার ফল বেরোল, দেখা গেল- দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছেন জাহানারা। এর মধ্যে, তার বাবা রংপুরে বদলি হলেন। রংপুরে আসার পর তাকে কারমাইকেল কলেজে ভর্তি করানো হলো। তার পরিবার ছিল ভীষণ রক্ষণশীল। তার বাবা ভর্তি হওয়ার আগে খোঁজ নিলেন পাড়ায় কে আছেন। তিনি জানলেন যে, ওখানে এক উকিল আছেন, তার নাম ছিল মোহাম্মদ আলী। তার মেয়ে কলেজে যায়। উকিল মোহাম্মদ আলীর ছোট মেয়ে রেজিনা খাতুন তখন ইংলিশে বিএ অনার্স পড়তেন। তখন জাহানারা ইমামের বাবা জাহানারা ইমামকে নিয়ে সেই বাড়িতে গেলেন। গিয়ে সব ব্যবস্থা করলেন। পরদিন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রোজিনা খাতুনসহ পর্দা মুড়িয়ে তাদের কলেজে যেতে হতো। ছেলেবেলা থেকেই অসম্ভব বইয়ের পোকা ছিলেন তিনি। তার বাবাও বইয়ের পোকা ছিলেন। কিন্তু সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের টাকাতে তার কুলাতো না। তিনি ওই বইপত্র কিনতে এতো টাকাপয়সা খরচ করে ফেলতেন যে, স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চলতে বেশ বেগ পেতে হতো তাদের। কিন্তু, তার বাবা সেকালে যতোগুলো মাসিক পত্রিকা বের হতো তার সব কিনতেন। ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ‘মডার্ন রিভিউ’, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, স্টেটসম্যান, মাসিক মোহাম্মদী নিয়মিত রাখতেন আবদুল আলী। আসতো সওগাত, সজনীকান্ত দাসের ‘সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি’ও। ১৯৪৪ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, শেষ পরীক্ষার দিন ভীষণ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারেননি। তাই তাকে পরের বছর পুনরায় সেই পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে তিনি ভর্তি হলেন কলকাতার ব্রেবোর্ন কলেজে। এর মধ্যে দেশভাগ হয়ে গেল। তখন পাকিস্তান আন্দোলন, রশীদ আলী দিবস, ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে পালিত হচ্ছিল। এর আগে, রোজার মাসে দুই মাস কলেজ বন্ধ হওয়ায় তিনি রংপুরে বাবার বাসায় চলে আসেন। এই সময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার বাবা আর তাকে কলকাতায় পাঠাতে সাহস পেলেন না। তার বাবা চেষ্টা করে কলকাতা থেকে পরীক্ষার কেন্দ্র বদলে রংপুর করে নিলেন।

দেশভাগের আগে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- তিনি কোন দেশে থাকতে চান, তার বাবা বলেছিলেন পাকিস্তানে। প্রথমে তারা ভেবেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পূর্ব পাকিস্তানে পড়বে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত মুর্শিদাবাদ শেষ পর্যন্ত আর পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হয়নি। অন্যদিকে, তাদের কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ তারা বছরে একবারের বেশি মুর্শিদাবাদে কখনো যেতেন না। আর তার দাদা ও দাদী মারা যাওয়ার পর তাদের মুর্শিদাবাদ যাওয়া খুবই কম হতো।

১৯৪৮ সালের ৯ আগস্ট ময়মনসিংহে বিয়ে হয় জাহানারা ইমামের। যখন জাহানারা ইমামের বিয়ে হয়, তখন তিনি বিদ্যাময়ী স্কুলের শিক্ষক। মজার বিষয় হলো- জাহানারা ইমামের বিয়ে হয় সেই উকিল মোহাম্মদ আলীর ছোট ছেলে শরীফ ইমামের সঙ্গে। তথা যে রোজিনা খাতুনের সঙ্গে ঘোড়ারগাড়িতে করে তিনি কলেজে যেতেন, তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। তাদের প্রথম পরিচয় হয় রংপুর কারমাইকেল কলেজে। রংপুর কারমাইকেল কলেজে শরীফ ইমাম যখন আইএসসিতে ভর্তি হলেন, তখন জাহানারা ইমাম আইএতে ভর্তি হয়েছিলেন, একই বছরে তারা ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন।

শরীফ ইমামের বাড়ি ছিল রংপুরে। শরীফ ইমাম দেড় বছর বয়সে মাকে হারিয়েছিলেন। শরীফ ইমামের বাবা আর বিয়ে করেননি। চার ছেলে-মেয়েকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করেন। নিজে পড়াতেন। কাজের লোক রান্নাবান্না করে দিত। উনি নিজ হাতে ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতেন। শরীফ ইমাম ছিলেন ভীষণ মেধাবী। ১৯৪৯ সালে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি হলো শরীফ ইমামের। এরপর ১৯৫০ সালে শরীফ ইমাম ঢাকায় সিএন্ডবিতে ডিজাইন বিভাগে প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চলে আসেন জাহানারা ইমাম।

এক সাক্ষাৎকারে জাহানারা ইমাম বলেছিলেন সেসব দিনের স্মৃতি নিয়ে, ‘১৯৫০ সালে ঢাকায় এলাম। আমার জন্য এতো করেছেন। কিন্তু, আমার বা তার কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যেহেতু ছাত্রাবস্থায় কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়নি, সেই জন্য আমাদের পরবর্তী সময়ে কোনো দলে যোগদানের জন্য কেউ কিছু করেননি। কিন্তু, কাগজ আমরা খুব পড়তাম। দেশের অবস্থা সম্পর্কে খুব সজাগ ছিলাম। আমার স্বামীও ছিলেন। কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, সেই সব। যখন জিন্নাহ এখানে এলেন, বললেন যে উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, সবাই “নো, নো” করে উঠেছে, সেইগুলো উনি শুনে আমাকে বাসায় এসে বলতেন, জানো, জানো, এই রকম হয়েছে, এই সমস্ত কী কাণ্ড। এই রকম মানুষ ছিলেন। তখন অফিস ছিল ৯.৩০ থেকে ৪.৩০। বেচারা অফিস করে সেই হুইলারের ওখানে গিয়ে আমার জন্য একটা ‘স্টেটসম্যান’ কিনে আনতেন। তাও কয়েক দিনের বাসি।’

১৯৫১ সালের ২৯ মার্চ জন্ম হলো জাহানারা ইমামের প্রথম সন্তান শাফী ইমাম রুমীর। রুমীর যখন বয়স ১০ মাস, তখন জাহানারা ইমাম ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরি নিলেন। তাও এক কাহিনী। তিনি এর আগে রেডিওতে প্রোগ্রাম করতেন। কিন্তু, সেখানে তাকে খুঁজে পেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিলো- আমাদের কথিকার লোক নেই। প্রখ্যাত অভিনেত্রী গোলাম মুস্তাফার স্ত্রী হোসনে আরা ছিলেন এর কুশীলব। তখন তারা থাকতেন আজিমপুরে। হোসনে আরা ছিলেন কলকাতা লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে জাহানারা ইমামের চেয়ে এক বছরের জুনিয়র।

মজার বিষয় হলো- ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হবে। তার আগ দিয়ে হোসনে আরা এসে বললেন, ‘ভাবি, আপনাকে আমরা নারী ক্যান্ডিডেট হিসেবে দাঁড় করাতে চাই।’ কিন্তু শরীফ ইমাম দেবেন না। কারণ তখন তারা সরকারি চাকরিজীবী। পরে আপত্তিতে জাহানারা ইমাম নির্বাচনে দাঁড়াননি। ১৯৬০ সালে সিদ্ধেশ্বরী স্কুল থেকে চাকরি ছেড়ে দিলেন জাহানারা ইমাম।

১৯৬০ সালে তিনি ভর্তি হলেন এমএ’তে। কিন্তু, এমএ’তে পার্ট ওয়ান পাস করতে তার দুই বছর লেগে গেল। কারণ, ওই সময় তার শ্বশুর অন্ধ হয়ে তাদের বাড়িতে চলে আসেন। তার আগে কোমরে চোট লেগে জাহানারা ইমাম অনেক দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। সেই জন্য প্রথমবার পরীক্ষা দেওয়া হলো না তার। ১৯৬২ সালে তিনি এমএ পরীক্ষা দিলেন। প্রথম পর্ব পাশ করে দ্বিতীয় পর্বে ভর্তি হয়েছেন এমন সময় শরীফ ইমাম বললেন, ‘দেখো, ফুলব্রাইট স্কলারশিপ বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। আর দেশের যা অবস্থা, তুমি তো ঘুরতে চাও, খুব বিদেশ যেতে চাও, তুমি এপ্লাই কর।’ তখন খুব বিদেশে যেতে চাইতেন জাহানারা ইমাম। কিন্তু, তিনি নিজে থেকে উদ্যোগ নিতেন না। তো তার কথা মতো শরীফ ইমাম ফরম এনে ফুলব্রাইট স্কলারশিপের জন্য এপ্লাই করে দিলেন। পরের বছর ফুল ব্রাইট স্কলারশিপের জন্য সিলেক্টেড হলেন তিনি। সিলেক্টেড হয়ে যাওয়ায় সেবার আর তার এমএ পার্ট-টু দেওয়া হলো না। কিন্তু, কিছুটা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি। তখন তার ছোট দুটি ছেলে, যাবেন কী করে! শরীফ ইমাম বললেন, ‘না না, আমি দেখব তোমার বাচ্চা। তুমি চিন্তা করো না। এই সুযোগ তুমি তো আর পাবে না।’ তার মনে একটা ধারণা ছিল যে, জাহানারা ইমামকে রাজনীতি করতে দেননি। এর জন্য সবসময় তার উৎসাহ ছিল। তারপর এই ভেবে শেষে এমএ পরীক্ষা না দিয়ে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশনে পড়তে ৬ মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র চলে গেলেন জাহানারা ইমাম। তখন তিনি বুলবুল একাডেমি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

ওখান থেকে ফিরে এলে ওই বছরই জাহানারা ইমামের প্রথম বই প্রকাশিত হলো। প্রথম বই প্রকাশিত হওয়া নিয়ে জাহানারা ইমাম বলেছিলেন, ‘১৯৬৪ সালে আমার প্রথম বই ছাপা হয়। এর আগে “দিলরুবা” বলে একটা পত্রিকা ছিল। তার যে সম্পাদক, তার নাম হলো আবদুল কাদের। তার স্ত্রী ছিলেন দিলরুবা। সেই কালের প্রথম মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুসলমান মেয়েদের মধ্যে। তিনি অকালে মারা যান। তার জন্য কাদের সাহেব এতো কাতর হন। তার স্ত্রী মারা যাওয়ায় তখন তার নাম দিয়ে তিনি একটা মাসিক পত্রিকা বের করেন। উনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। উনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, মাগো, তুমি একটু লেখো। তুমি গল্প লেখো আমার পত্রিকায়। কিন্তু, আমার এতো কী বলব, আমার নিজের সংসার নিয়ে, আড্ডা নিয়ে, বেড়ানো নিয়ে, আমার ছোট বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। সংসার করে আর লেখা হতো না। আর কাদের সাহেব দেখা হলে বলতেন, কই মা, আমাকে তুমি গল্প দিলে না। এই দেব, চাচা, দেব। এই করতে করতে আর লেখাই হয় না। তারপর আরও অনেকে আমাকে বলেন যে লিখো, লিখো। কিন্তু, লেখা যে আর হতো না। এই যে লেখাটা শেষ করে ছাপতে দেওয়া, এইটা আমার হতো না। তারপর এইটা হলো প্রথম— ওই ইউএস থেকে কবি হাবিবুর রহমান লরা ইঙ্গেলস ওয়াইল্ডারের বই অনুবাদ করতে দিলেন। আমি অনুবাদ করলাম। ঘাড়ের ওপর তাগাদা রেখে অনুবাদ করিয়ে ওনারা ছাপালেন। প্রথম বইটা হওয়ায় ওনারা খুব খুশি হলেন। অনুবাদের মান দেখে খুব খুশি। এটা হলো ছয়টা বই। লরা ইঙ্গেলস ওয়াইল্ডারের ‘লিটল হাউস অন দ্য প্রেইরি’। ছয়টা বই। তার মধ্যে আমাকে একটা দিলেন। আরও দু-তিন জনকে দু-তিনটা বই দিলেন। চার জনে আমরা যখন করলাম, তখন উনি আমার অনুবাদটা দেখে এত খুশি হলেন যে, আরেকটা বই আমাকে দিয়ে করালেন।’

১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে এমএ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন জাহানারা ইমাম। ১৯৬৬ সালে জাহানারা ইমাম যোগ দিলেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। দু’বছর পড়ানোর পর ১৯৬৮ সালে জাহানারা ইমাম ছেড়ে দেন সেই চাকরি। এর মধ্যে, ১৯৬৭ সালে ‘গজকচ্ছপ’ নামের শিশু সাহিত্যের একটি বই প্রকাশিত হলো জাহানারা ইমামের।

১৯৭১ সালে শরীফ ইমাম ‘দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড’-এ প্রকৌশলী। জাহানারা ইমাম তখন পুরদস্তুর গৃহিণী। দুই সন্তান নিয়ে তাদের তখন সুখের সংসার। তবে, কিছুদিনের মধ্যেই নেমে এলো ঝড়। এর মধ্যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে ১৯৭১ সালের ১ মার্চের দুপুর ১টা ৫ মিনিটে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা করলে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ডাকে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। ২ মার্চ প্রথমবারের মতো উত্তোলিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। মার্চের এক তারিখ থেকেই জাহানারা ইমাম লিখতে শুরু করলেন তার দিনলিপি ‘একাত্তরের দিনগুলি’।

যেখানে বর্ণনা আছে তার সন্তান রুমী, জামী, তার স্বামী শরীফ ইমাম ও তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা।

২৫ মার্চ কালরাতে ঢাকায় গণহত্যা চালাল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। জাহানারা ইমাম তখন তাদের ধানমন্ডির এলিফ্যান্ট রোডের কণিকা বাড়িতে। সেদিন রাতে এবং পরদিন সকালে জাহানারা ইমাম দেখলেন পাকিস্তানী হানাদারদের চরম নৃশংসতা। ২৭ মার্চে একাত্তরের দিনগুলিতে যেমন বর্ণনা আছে। এর আগে, ১৭ মার্চের তার দিনলিপিতে দেখা যায়, যখন রুমী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করতে শুরু করে, তখন জাহানারা ইমাম তাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন, রুমীকে যেতে বাধা দিলেও সে তার কথা মানে না। একপর্যায়ে তার এক আত্মীয়, যে কিছুটা গণক টাইপের, তাকে রুমীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, ‘ওকে একটু সাবধানে রাখবেন।’

তখন জাহানারা ইমাম বলেন, ‘ওই সব সাবধানে রাখার কথা বাদ দিন। আমার কপালে পুত্রশোক আছে কি না, তাই বলুন? ওটা থাকলে লখিন্দরের লোহার ঘর বানিয়েও লাভ নেই’। অর্থাৎ, দেশের জন্য কতটুকু প্রস্তুত এই মাতৃহৃদয়, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ২১ এপ্রিল এই আত্মত্যাগ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রুমীর একটা স্বভাব সে কোনো কাজ করতে গেলে মায়ের অনুমতি নিয়ে করবে, কারণ তার মা তাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। রুমী যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যেতে চায়, তখন তার মা তাকে নিষেধ করলে, সে তার মাকে নানাভাবে বুঝায় যে, ‘ছাত্রজীবন লেখাপড়া করার সময়। কিন্তু, ১৯৭১ এপ্রিল মাসে এই সত্যটা মিথ্যা হয়ে গেছে, এই সময়টা সমস্ত দেশ পাকিস্তানি বাহিনীর জান্তার টার্গেট প্র্যাকটিসের জায়গা হয়ে উঠেছে। তাই আমরা বসে থাকব না, আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।’

১৯ এপ্রিল জাহানারা ইমাম তার একাত্তরের দিনগুলিতে লিখেছিলেন, তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুমীর সঙ্গে রুমীর মুক্তিযুদ্ধে যোগদান নিয়ে কথোপকথন সম্পর্কে। ছেলের জেদের সামনে তিনি কীভাবে হার মানলেন, তাও দেখা মেলে তার ডায়েরিতে। তিনি লিখেছেন, ‘রুমীর সাথে কয়দিন ধরে খুব তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। ও যদি ওর জানা অন্য ছেলেদের মতো বিছানায় পাশ-বালিশ শুইয়ে বাবা-মাকে লুকিয়ে পালিয়ে যুদ্ধে চলে যেত, তাহলে একদিক দিয়ে বেঁচে যেতাম। কিন্তু, ওই যে ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছি লুকিয়ে বা পালিয়ে কিছু করবে না। নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছি। রুমী আমাকে বুঝিয়েই ছাড়বে, সে আমার কাছ থেকে মত আদায় করেই ছাড়বে। কিন্তু, আমি কী করে মত দেই? রুমীর কি এখন যুদ্ধ করার বয়স? এখন তো তার লেখাপড়া করার সময়। কেবল আইএসসি পাস করা এক ছাত্র, এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে, আবার আমেরিকার ইলিনয় ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতেও ওর এডমিশন হয়ে গেছে। এই বছরের ২ সেপ্টেম্বর থেকে সেখানে ক্লাস শুরু হবে। ওকে আমেরিকা যেতে হবে আগস্টের শেষ সপ্তাহে। সেখানে গিয়ে চার বছর পড়াশোনা করে তবে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আর এই সময় সে কি না বলে যুদ্ধ করতে যাবে?’

তুইতো এখানে পড়বি না। আইআইটি’তে তোর ক্লাস শুরু হবে সেপ্টেম্বরে, তোকে না হয় কয়েক মাস আগেই আমেরিকা পাঠিয়ে দেব।

আম্মা, দেশের এইরকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়তো যাব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু, তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মতো অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়ত বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হব, কিন্তু বিবেকের ভ্রুকুটির সামনে কোনোদিনও মাখা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা?

কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার উজ্জ্বল তারকা রুমী কোনোদিনই বিতর্কে হারেনি প্রতিপক্ষের কাছে, আজই বা সে হারবে কেন? আমি জোরে দুই চোখ বন্ধ করে বললাম। ‘না, তা চাই নে। ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানী করে। যা, তুই যুদ্ধে যা।’ এভাবেই নিজের জ্যেষ্ঠ সন্তান রুমীকে দেশের জন্য বিলিয়ে দিলেন জাহানারা ইমাম।

তাদের বাড়ি কণিকা হয়ে উঠলো মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় স্থল। ক্র্যাক প্লাটুনকে ঢাকায় লালন পালন করলেন তিনি। পুরোটা সময় তিনি তখন দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত। শরীফ ইমাম ও তার বন্ধু সাজেদুর রহমান খান টাকা সংগ্রহ করে অল্প অল্প করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠাতেন। জুন মাসের শেষের দিকে দুই নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের একটি চিঠি নিয়ে শাহাদাত চৌধুরী ও হাবিবুল আলম আসেন জাহানারা ইমামের বাড়িতে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর চলাচল ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে খালেদ মোশাররফ তার কাছে বাংলাদেশের ব্রিজ ও কালভার্টের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে পাঠান। এদিকে, শরীফ ইমাম ব্রিজের ঠিক কোন কোন পয়েন্টে এক্সপ্লোসিভ বেঁধে ওড়ালে ব্রিজ ভাঙবে অথচ কম ক্ষতি হবে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সহজে মেরামত করা যাবে, সেভাবে বিস্তারিত তথ্য দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তাদের গোটা বাড়িই যেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। মুক্তিযোদ্ধারা এসে লুকিয়ে রাতযাপন করতেন। জাহানারা ইমামের হাত দিয়ে যেত সাহায্য। তার মাতৃস্নেহের প্রমাণ মিলে প্রতিক্ষণে। ১ আগস্টের ডায়েরির পাতায় তিনি লিখেছেন, ‘রুমী গেছে আটচল্লিশ দিন হলো। মনে হলো আটচল্লিশ মাস দেখিনি।’

কিংবা ২৮ আগস্টের দিনলিপি। রুমী যখন তার মাকে টম জোনসের ‘গ্রীন গ্রীন গ্রাস’ গানটির বাংলা অনুবাদ শোনাল। যেখানে এক ফাঁসির আসামির কথা বলা হয়েছে। সেই কাহিনী শুনে জাহানারা ইমাম বলেন, ‘চুপ কর রুমী, চুপ কর, আমার চোখে পানি টলমল করে এল। হাত বাড়িয়ে রুমীর মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বললাম, রুমী। রুমী এত কম বয়স তোর, পৃথিবীর কিছুই তো দেখলি না। জীবনের কিছুই তো জানলি না। তখন রুমী বললো, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন একটা কথা আছে না আম্মা? হয়তো জীবনের পুরোটা তোমাদের মতো জানি না, ভোগও করিনি, কিন্তু জীবনের যত রস-মাধুর্য-তিক্ততা-বিষ-সবকিছুর স্বাদ আমি এর মধ্যেই পেয়েছি আম্মা। যদি চলেও যাই, কোনো আক্ষেপ থাকবে না।’

১৯৭১ সালের ২৯ আগস্ট শাফী ইমাম রুমী, শরীফ ইমামসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে গেল। তার সন্তান রুমী সব স্বীকার করল বাকিদের প্রাণে বাঁচাতে। রুমী হারিয়ে গেল। শরীফ ইমামকে অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে গুরুতর আহত অবস্থায় ছেড়ে দিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। ইয়াহিয়া খান ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিলে অনেক আত্মীয় বন্দী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু, রুমী যে বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ধরা পড়েছে, তাদের কাছেই ক্ষমা চাইতে জাহানারা ইমাম ও শরীফ রাজী হলেন না। পরিণামে চিরতরে হারাতে হলো রুমীকে। তবু থেমে থাকেননি জাহানারা ইমাম। তার বাড়ির দ্বার উন্মুক্ত ছিল। দেশ স্বাধীনের মাত্র তিন দিন আগে স্বামীকেও হারালেন জাহানারা ইমাম।

১৯৮১ সাল, আচমকা প্রথম ক্যান্সার ধরা পড়ল জাহানারা ইমামের। জাহানারা ইমামের ক্যান্সার প্রথম সন্দেহ করেছিলেন পাড়ার গলির মুখের চেম্বারে বসা, সদ্য পাশ করা নবীন দাঁতের ডাক্তার। সেদিন অনেক বৃষ্টি থাকায় জাহানারা ইমাম তার পুরনো দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে যেতে পারেননি। এরপর দেশের সিনিয়র প্রফেসর এবং দুজন আমেরিকান ডাক্তার দেখানো হয়। সবাই তাকে আশ্বস্ত করেন। ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাইনাই হসপিটাল অব ডেট্রয়েটের ডা. ম্যাকিন্টশ বলেই বসেন, ‘বিলিভ মি মিসেস ইমাম, ক্যান্সার আপনার হয়নি’। এরপরেও জাহানারা ইমামের জোরাজুরিতে ৩ সপ্তাহের জায়গায় ১ সপ্তাহের মধ্যে বায়োপসি করা হয়। প্রতি বছর একবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হতো জাহানারা ইমামকে।

এর মধ্যে থেমে থাকেনি জাহানারা ইমামের সাহিত্যকর্ম। ১৯৮৫ সালে যেমন প্রকাশিত হয়েছিল অন্য জীবন, ১৯৮৮ সালে জীবন মৃত্যু, ১৯৮৯ সালে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের নাটকের ওপর লেখা শেক্সপিয়রের ট্রাজেডি, ১৯৯০ সালে নিঃসঙ্গ পাইন, কিংবা একই বছর প্রকাশিত হওয়া বুকের ভিতরে আগুন, নাটকের অবসান, দুই মেরু গ্রন্থের কথা বলতেই হয়। এ ছাড়া, ১৯৭৩ ও ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তার শিশুসাহিত্য সাতটি তারার ঝিকিমিকি ও বিদায় দে মা ঘুরে আসি গ্রন্থ দুটি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা জাহানারা ইমামকে ডাকতেন মা। মায়ের মতোই ঢাকার বুকে ক্র্যাক প্লাটুনের মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, সাহায্য-সহায়তা করে গিয়েছিলেন। তার সেই ত্যাগ থামেনি মুক্তিযুদ্ধের পরেও। এতোকিছু হারানোর পরও রুখে দাঁড়িয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের ঘৃণ্য পাকিস্তানী হানাদারদের দালাল রাজাকার আলবদর আল শামসদের বিরুদ্ধে। যখন বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এ দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে চালু হলো রাজাকারদের পুনর্বাসন, শুরু হলো হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকাণ্ড, তেমনি স্বৈরাচার জেঁকে বসল, একাত্তরের পুরনো শকুন ফিরে এল। আবার রুখে দাঁড়ালেন জাহানারা ইমাম। জানতেন এই পথ দ্বিতীয়বার আরও কঠিন। কিন্তু, তিনি দমেননি। তখন পাকিস্তানী হানাদারদের দোসর জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায়।

১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামী তাদের দলের আমীর ঘোষণা করলে বাংলাদেশে জন-বিক্ষোভের সূত্রপাত হল। বিক্ষোভের অংশ হিসাবে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি ১০১ সদস্যবিশিষ্ট একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হলো জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে। তিনি হলেন এর আহ্বায়ক। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী প্রতিরোধ মঞ্চ, ১৪টি ছাত্র সংগঠন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক জোট, শ্রমিক-কৃষক-নারী এবং সাংস্কৃতিক জোটসহ ৭০টি সংগঠনের সমন্বয়ে পরবর্তীতে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি’ গঠিত হলো।

সর্বসম্মতিক্রমে এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন জাহানারা ইমাম। এই কমিটি ১৯৯২ সালে ২৬ মার্চ গণ-আদালতের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একাত্তরের নরঘাতক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠান করা হলো। গণআদালাতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে দশটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ১২ জন বিচারক সমন্বয়ে গঠিত গণআদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম গোলাম আযমের ১০টি অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বলে ঘোষণা করলেন। জাহানারা ইমাম গণআদালতের রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

কিন্তু, গণআদালত অনুষ্ঠিত হবার পর সরকার ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ জাহানারা ইমামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে অ-জামিনযোগ্য মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে হাইকোর্ট ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করেন। এরপর লাখো জনতার পদযাত্রার মাধ্যমে জাহানারা ইমাম ১২ এপ্রিল ১৯৯২ সালে গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবি সংবলিত স্মারকলিপি নিয়ে জাতীয় সংসদের স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে পেশ করেছিলেন। ১০০ জন সাংসদ গণআদালতের রায়ের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করেন।

জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দেশব্যাপী গণস্বাক্ষর, গণসমাবেশ, মানববন্ধন, সংসদ যাত্রা, অবস্থান ধর্মঘট, মহাসমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে আন্দোলন আরও বেগবান হলো। সরকার ৩০ জুন ১৯৯২ সালে সংসদে ৪ দফা চুক্তি করল। ১৯৯৩ সালের ২৮ মার্চ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সমাবেশে পুলিশ বাহিনী হামলা চালায়। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন জাহানারা ইমাম এবং তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি বিদেশেও গঠিত হয় নির্মূল কমিটি এবং শুরু হয় ব্যাপক আন্দোলন। পত্র-পত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম হয়ে উঠলে আন্তর্জাতিক মহলেও পরিচিত হয়ে গেলেন জাহানারা ইমাম। গোলাম আযমসহ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির আন্দোলনকে সমর্থন দেয় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

২৬ মার্চ ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা দিবসে গণআদালত বার্ষিকীতে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণতদন্ত কমিটি ঘোষিত হয় এবং আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, মো. কামারুজ্জামান, আবদুল আলীম, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মওলানা আবদুল মান্নান, আনোয়ার জাহিদ এবং আব্দুল কাদের মোল্লা- এই আট জন যুদ্ধাপরাধীর তদন্ত অনুষ্ঠানের ঘোষণা হয়।

১৯৯৪ সালে স্বাধীনতা দিবসে গণআদালতের ২য় বার্ষিকীতে গণতদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান কবি বেগম সুফিয়া কামাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে রাজপথের বিশাল জনসমাবেশে জাহানারা ইমামের হাতে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট হস্তান্তর করেন। এই সমাবেশে আরও আট জন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

এর মধ্যে, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন জাহানারা ইমাম। হাসপাতালে বেডে শুয়েও তিনি নিয়মিত খোঁজখবর নিয়ে গেছেন। ২ এপ্রিল জাহানারা ইমামকে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হলো। ২৬ জুন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় মিশিগানের ডেট্রয়েট নগরীর সাইনাই হাসপাতালে চিরতরে ঘুমিয়ে গেলেন জাহানারা ইমাম। মৃত্যুর আগে তিনি লিখে গিয়েছিলেন ‘মরণব্যাধি ক্যান্সার আমাকে শেষ মরণ কামড় দিয়েছে। আমি আমার অঙ্গীকার রেখেছি। রাজপথ ছেড়ে যাইনি। মৃত্যুর পথে বাধা দেবার ক্ষমতা কারও নেই। তাই আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণ করবেন। আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে থাকবেন। আমি না থাকলেও আপনারা, আমার সন্তান-সন্ততিরা আপনাদের উত্তরসূরিরা সোনার বাংলায় থাকবে।’

একটি দেশের জন্য একটি জাতির জন্য শহীদজননী জাহানারা ইমামের ত্যাগ অবর্ণনীয়। যিনি নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করেছেন, নিজের স্বামীকে হারিয়েছেন যুদ্ধে, এতো কিছুর পরও দমে যাননি একটি বারও। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হলো, শরীরে বাসা বেঁধেছিল ক্যান্সার। তবুও তিনি নিজেকে থামাননি। জয়ী হয়ে চলে গেলেন অসীমের যাত্রী হয়ে। জাহানারা ইমাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির নাম। তিনি বলতেন, ‘আমি বিশ্বাস করি গণমানুষের দাবিকে’। বলতেন, ‘সবকিছুর শেষে জয় আমাদের হবেই’। ঠিকই তো জয় আমাদের হয়েছে। জাহানারা ইমাম থাকবেন আমাদের বাংলার বুকে চির অনুপ্রেরণা হয়ে।

৩ মে জননী সাহসিকা, অনন্য মহীয়সী নারী শহীদজননী জাহানারা ইমামের জন্মদিন। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই কিংবদন্তীর প্রতি।

সূত্র:

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে: জাহানারা ইমামের সাক্ষাৎকার/সরদার ফজলুল করিম।

একাত্তরের দিনগুলি/জাহানারা ইমাম

অন্য জীবন/জাহানারা ইমাম

আহমাদ ইশতিয়াক

আরও পড়ুন:

২৮ এপ্রিল ১৯৭১: গণতান্ত্রিক ও মুক্তিকামী মানুষকে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান তাজউদ্দীন আহমদের

২৭ এপ্রিল ১৯৭১: কালীগঞ্জে গণহত্যা, ইপিআরের নাম পাল্টে ইপিসিএফ

১১ এপ্রিল, ১৯৭১: দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান তাজউদ্দীন আহমদের

১০ এপ্রিল: মুজিবনগর সরকার গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিবস

Comments