যে যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের আরও বেশি জানা প্রয়োজন

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়া লাখো মানুষের একজন হতে পেরে আমি সৌভাগ্যবান। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পেরিয়ে গেলেও এবং স্বাধীনতার ওপর লেখা অনেক বই পড়ার পরও আমরা অনেকেই অনুভব করি, যে যুদ্ধ আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, সেই যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক কিছুই জানার আছে।

মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি বিষয় যা নিয়ে কথা বলতে, পড়তে, স্মৃতিচারণ করতে আমরা গর্ববোধ করি। কিন্তু এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা হয় না। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে বইগুলো আছে, তার সবই প্রাসঙ্গিক ও উপযোগী। এগুলোকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত আত্মজীবনীমূলক বই—যেগুলোতে লেখক মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা, কার্যক্রম ও স্মৃতি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত যুদ্ধের সার্বিক ইতিহাসমূলক—যেখানে মুক্তিযুদ্ধের আবশ্যিকতার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

যে অভাবটি তীব্রভাবে অনুভব করি তা হলো, আমাদের এমন কিছু বই প্রয়োজন যেগুলোতে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের জটিলতা ও সমস্যা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতা ছিলেন এবং তার নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। তিনি সবাইকে 'যার যা কিছু আছে' তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু, প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তেমন পাওয়া যায়নি। যখন গণহত্যা শুরু হয় তখন আমরা সাহস ও দেশপ্রেম নিয়ে এগিয়ে যাই বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই। আমাদের সব প্রতিক্রিয়াই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও সাহসিকতায় পূর্ণ।

এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কীভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হলো এবং কীভাবে আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হলাম, তা নিয়ে প্রয়োজনের অনুপাতে তেমন বই লেখা হয়নি।

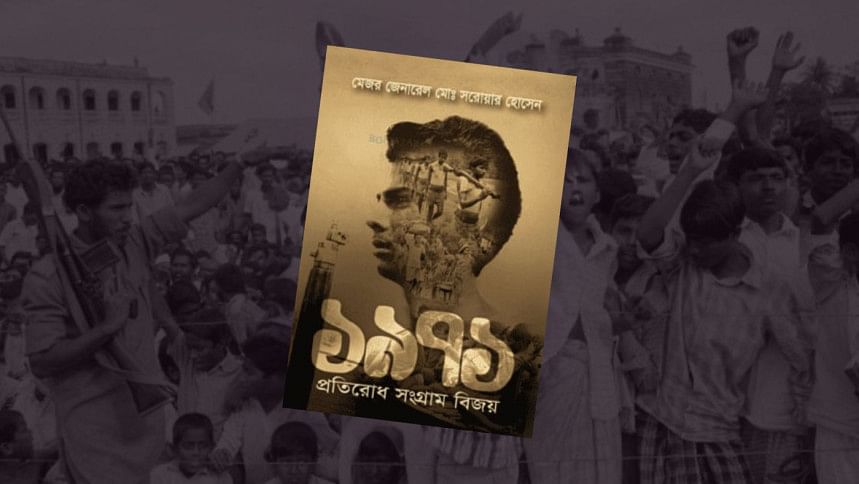

এই জায়গায় বড় ভূমিকা রেখেছে মেজর জেনারেল (অব.) মো. সরোয়ার হোসেনের লেখা '১৯৭১: রেজিস্ট্যান্স, রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড রিডেম্পশান' বইটি, যার বাংলা সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন এই বইটি নানা দিক থেকেই বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৭ বছরেরও বেশি সময়ের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল এটি। বইটি বস্তুনিষ্ঠ এবং পক্ষপাতহীন। বইয়ে মেজর জেনারেল (অব.) সরোয়ার মূলত মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনার দিকে নজর দিয়েছেন এবং বিস্তারিত লিখেছেন।

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে ২৫ মার্চে যেভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেদিন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর শক্তি কী ছিল এবং কীভাবে তাদেরকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—সেই বর্ণনা আছে। এই অধ্যায়ে প্রতিটি অঞ্চল ধরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে তাদের উপস্থিতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১৯৭১ সালের মার্চে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন পাকিস্তানের একটিমাত্র পদাতিক ডিভিশনের উপস্থিতি ছিল (১৪তম), সঙ্গে ছিল বেশকিছু ব্রিগেড—কেন্দ্রীয় অঞ্চলের জন্য জয়দেবপুরে, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য যশোরে, উত্তরাঞ্চলের জন্য রংপুরে এবং পূর্বাঞ্চলের জন্য কুমিল্লায়। এই বইতে পাকিস্তানের আধা-সামরিক বাহিনীসহ নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) ও পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কী পরিমাণ সক্ষমতা নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে—যা আমাদেরকে শত্রুর শক্তিমত্তা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরুর পর আমাদের প্রাথমিক প্রতিরোধের বিষয়ে লেখকের বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে দেশের মানুষের সামনে অপেক্ষমাণ দায়িত্বগুলো ঠিক কতটা দুরূহ ছিল। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ, এর মাধ্যমে পরবর্তী নয় মাসের যুদ্ধের একটি আভাস পাওয়া যায় যে কীভাবে যুদ্ধটি পরিচালিত হবে।

বইয়ে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অংশে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিরোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং অগোছালো। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হলো, মানুষের মনোবল। শত্রুর শক্তিমত্তা সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। একটি সুসংহত, প্রশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল বাহিনী, যাদের কাছে রয়েছে তৎকালীন আধুনিক সব মারণাস্ত্র এবং যাদেরকে শেখানো হয়েছে আমাদেরকে সর্বান্তকরণে ঘৃণা করতে—সেই বাহিনীর বিরুদ্ধে কীভাবে লড়তে হবে, সে বিষয়ে আমাদের জনগণের পর্যাপ্ত ধারণা ছিল না।

কিন্তু এই প্রাথমিক প্রতিরোধ আমাদের জনমানুষের মন ও মননে একটি ধারণার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিল যে পাকিস্তানি বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তারা অজেয় নয় এবং তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালানো সম্ভব। এতে আমাদের মন-মননের দ্বার উন্মুক্ত হয়। শত্রু প্রচণ্ড শক্তিশালী হলেও অভেদ্য নয় এবং আমরা অস্ত্র চালনায় প্রশিক্ষিত না হয়েও শত্রুর মোকাবিলা করতে, এমনকি তাদের পরাজিত করতেও সক্ষম—এই আত্মবিশ্বাস পাওয়া ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে বড় ভূমিকা রাখে এবং আমাদের আন্দোলনকে আরও দৃঢ় করে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ভাগ করার বিষয়টি এই বইয়ে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আমাদের বাহিনীর শক্তিমত্তার কথা বলা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি সেক্টর ও উপ-সেক্টরে সেনা সদস্য ও কর্মকর্তার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর থেকে আমরা আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে খুব সহজেই ধারণা পেতে পারি।

লেখক সাফল্যের সঙ্গে এই সুবিশাল কার্যক্রমের জটিল বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। ১১টি সেক্টরের প্রতিটির কর্মকর্তা ও তাদের অধীনস্থ সেনাদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এবং প্রতিটি উপ-সেক্টরেরও বিস্তারিত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন লেখক। আমরা অন্যান্য বইয়ে কয়েকটি সেক্টরের এমন বর্ণনা দেখেছি। কিন্তু একটি বইয়ে এমন বিস্তারিত তথ্যের সমারহ ভবিষ্যতের যেকোনো গবেষণা কার্যক্রমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আরেকটি ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এতে রঙিন মানচিত্রসহ বাংলাদেশি বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযানের চিত্রায়ন করা হয়েছে, যা আমাদেরকে এই অভিযানের কলেবর সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করবে।

লেখক অনিয়মিত বাহিনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কাদেরিয়া বাহিনী, মির্জা আব্দুল লতিফ বাহিনী, আফসার ব্যাটেলিয়ন, হালিম বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, আকবর বাহিনী, প্রকৌশলী আবুল হোসেনের বাহিনী, বাতেন বাহিনী, কুদ্দুস বাহিনী ও গফুর বাহিনীর গল্প তুলে ধরেছেন। আমি এর আগে কখনো এই অনিয়মিত বাহিনীগুলোর এমন বিস্তারিত উপস্থাপনা দেখিনি।

অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের সংখ্যা এবং শত্রুকে চিহ্নিত ও হত্যা করায় যে অবদান, তা পড়ে পাঠক বেশ লাভবান হবেন। যেভাবে সারা দেশে অনিয়মিত বাহিনী গঠন হয় এবং যেভাবে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি মনে করি, মুক্তিযুদ্ধে অনিয়মিত বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া উচিত এবং তাদের অবদানের নতুন করে মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

এই বইয়ে বাংলাদেশের নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলোর অঞ্চলভিত্তিক বর্ণনা রয়েছে, যা পাঠককে মুগ্ধ করবে। কতটা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমাদের নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীকে সমন্বয় করে সীমিত সম্পদের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে, সেই বর্ণনাও রয়েছে এতে।

বইটির অষ্টম অধ্যায়ে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে যে ডিসেম্বরে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে বাংলাদেশি বাহিনী কতটা ভূমিকা রেখেছিল।

এই অধ্যায়ে লেখক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তুলেছেন—মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে আরও কত বেশি সময় লাগত? জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, এতে হয়তো আরও দুই সপ্তাহ সময় বেশি লাগতো। লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের পর তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেন, মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে হয়তো দুই সপ্তাহের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

লেখক যুক্তি দেন, ১৪ দিনব্যাপী একটি যুদ্ধে আরও দুই সপ্তাহ বেশি সময় লাগার অর্থ হচ্ছে পুরো যুদ্ধের সময়সীমা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া। স্মরণ করতে পারি যে সেই সময় স্নায়ুযুদ্ধ চরম পর্যায়ে ছিল, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এক তীব্র মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি বেশ বলিষ্ঠ ছিল। অর্থাৎ, বৈশ্বিক অনুঘটকগুলো আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল এবং খুব দ্রুতই আমাদের যুদ্ধও এক আঞ্চলিক সংঘাতে রূপান্তরিত হতে পারতো।

প্রতি বছর আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি, আমাদের জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ দিন ও ঘটনার স্মৃতিচারণ করি এবং এটা আমাদের বিরাট গর্বের বিষয়। এদিন সমষ্টিগতভাবে আমরা সোনার বাংলা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি। একইসঙ্গে সেই অসামান্য সংগ্রাম নিয়ে সব তথ্য প্রকাশ্যে আনার এবং সেসব ঐতিহাসিক দিনগুলোর বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগও নিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের অবিশ্বাস্য ভূমিকার তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য আমরা যেন আরও পড়াশোনা ও গবেষণা করি।

মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

Comments