আসাদ চৌধুরীর কবিতায় ব্যক্তিত্বের সহজাত প্রকাশ

কবিতা সহজ প্রাণের ফুলকলি নাকি অকাট্য রহস্যগলি—এ নিয়ে মতভিন্নতা থাকতেই পারে। কিন্তু আসাদ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। সাহিত্যকে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতার তকমা দিতে চাইলে তা আলাদা। বোদলেয়ার আবৃত্তিযোগ্য কবিতাকে না-কবিতা বলেছিলেন। আসাদ চৌধুরী যেন এই না-কে হ্যাঁ-তে রূপান্তর করেছিলেন। তাঁর ভাষ্য—"হয়ত আবৃত্তিওয়ালারা অন্যের কবিতা বেশি পড়ছে।" তরুণ কবিদের সম্পর্কে তার উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। তাতে ভালোমন্দের সীমানা অনেক সময় অতিক্রম করে যেতো। তিনি বুঝতেন—একটা মানুষ অন্য কিছু না করে সাহিত্য করছে, এটাই তো প্রশংসাযোগ্য। চিরায়ত হাসিমুখের মানুষ আসাদ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের আভাটা পড়েছে তাঁর জীবনযাপন ও কবিতায়।

স্কন্ধে চটের ঝোলা, পান রাঙানো ঠোঁটে স্মিত হাসি, ঘরোয়া আড্ডায় অট্টহাস্য—তার সবই শিল্পিত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মাটির গন্ধ তিনি বুঝতেন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যবন্ধে ছিলো এরই আভাস। কি বক্তৃতায়, কি টেলিভিশনে, কি নবীন কবিদের উৎসবে তিনি হয়ে উঠতেন মধ্যমণি। সারাজীবন প্রগাঢ় আবেগে তিনি ধারণ করেছেন স্বদেশকে। 'জানাজানি' কবিতার ভাষ্যে—"বাংলাদেশের পাখি কেন মধুর সুরে ডাকে,/... পাখির ভাষার মান দিতে যে/ বাঙালি দেয় জান–/ পাখি যে তা জানে, /তাইতো পাখি পাগল করে,/ বিহান বেলার গানে"। দেশ মাতৃভাষা ছাড়া কবির কোনও জায়গা নেই, হয় না। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তবক দেওয়া পান'-এ বাংলা সাহিত্যে এক শক্তিমান কবির প্রকাশ—ভূমিলগ্ন কবিরা বুঝতে পেরেছিলেন। কবিতাকে তিনি জীবনেরই সুন্দর রূপ বলে ভেবেছেন। সৌন্দর্যের টানই তাঁকে নিয়ে বেরিয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। কবিতা বিষয়ক আঞ্চলিক আমন্ত্রণে কাটিয়ে দিয়েছেন রাত্রিদিনের ব্যবধান। সবাই দীপ জ্বালাতে পারে না, তিনি পেরেছিলেন—"যদি আলোই না হয়,/কেন প্রদীপ মিছিমিছি আসাদের মতো জ্বলবে?"

যার ভেতর সৌন্দর্য থাকে হয়তো প্রেম ও দ্রোহ তার পিছু পিছু ছোটে। 'প্রেম' কবিতায় অভিব্যক্ত—"কোন ঘাসে ছিল/দুঃখ তোমার/কোন ঘাসে ছিল/প্রেম/কোথায় ছিলেন/রূপোলি জ্যোৎস্না/ঢের সূর্যের হেম/কখনো নদীকে/সোনালী গীতিকে/এ কথা বলেছিলেম!" কবি সহজপ্রাণের রসিকতায় সবাইকে হৃদয়ে ঠাঁই দিলেও কপটাচারকে আদর্শ বানাননি। তিনি টের পাচ্ছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে কোথায় একটা ক্ষয় ও ক্ষতের প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করছে লুটেরা শ্রেণি—"আগুন ছিলো মুক্তি সেনার/স্বপ্ন-ঢলের বন্যায়–/প্রতিবাদের প্রবল ঝড়ে/কাঁপছিলো সব-অন্যায়।/এখন এ-সব স্বপ্নকথা/দূরের শোনা গল্প,/তখন সত্যি মানুষ ছিলাম/এখন আছি অল্প।" ('তখন সত্যি মানুষ ছিলাম')

জার্মানিতে যাবার পর বিবিসিতে যোগদান করতে চেয়েছিলেন কবি। কিন্তু নিজের প্রকৃতি বুঝে নিবৃত্ত হন। সাংবাদিকতায় সত্যমিথ্যার বিভেদ অনেক সময় গুলিয়ে যায়। তাই আজীবন সাহিত্য করার উপযোগী জায়গা বেছে নেন। বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরিতে তাকে প্রয়োজন ছিলো। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংস্কৃতির একটা আলাদা 'সোল পাওয়ার' আছে। তার ভাষায়—'এটা শুধু মানুষকে কমিউনিকেট করে না, মানুষকে ভেতর থেকে নাড়িয়েও দিতে পারে।' শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ, সহজ সরল অকৃত্রিম ভাব ও ভাষা আয়ত্ত ছিলো তাঁর। তা তিনি কবিতাতেও ব্যবহার করেছেন। বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার ও লোকজীবনের অনুষঙ্গকে সবসময় শ্রদ্ধা করেছেন। ভিন্ন সংস্কৃতিকেও সম্মান করেছেন। হাকিমাবাদের পীরের খানকা শরিফ থেকে বরদেশ্বরী কালীবাড়ি মন্দির সবখানেই ছিলো তাঁর অনায়াস যাতায়াত। তিনি সবুজ গম্বুজের নিচে শুয়ে থাকা নবীকে সালাম জানিয়েছিলেন নিজের ভাষায়—"আমার নবীকে সালাম জানানোর মতো /অধিক দরূদ শরীফ কণ্ঠস্থ ছিল না,/চর্চার অভাবে, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার জন্য,/আমি আমার দরিদ্র বাংলা ভাষার বারুদমাখা শব্দ/আর চোখের পানি দিয়ে।/ সর্বোচ্চ সম্মান আর মর্যাদার অধিকারীকে সালাম জানাচ্ছি।"

আসাদ চৌধুরীর বাবা আরিফ চৌধুরী ব্রিটিশ আমলে এমএলএ ছিলেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে রয়েছে, 'চৌধুরী সাহেবের ব্যবহার ছিল অমায়িক। খেলাফত আন্দোলন থেকে রাজনীতি করছেন। দেশের রাজনীতি করতে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন।' মানুষের প্রতি চিরায়ত ভালোবাসার জগত তাই আসাদ চৌধুরীর মজ্জাগত। বরিশালের উলানিয়ার জমিদার বংশের মানুষটি কখন যেন এদেশের সাধারণ মানুষ হয়ে গেছেন। দাঁড়িয়ে গেছেন মানবতার কণ্ঠস্বর হয়েও। পঞ্চাশের দশকে কবিতা লিখেছেন প্যাট্রিস লুমুম্বাকে নিয়ে, অমর কবিতা লেখেন ভিয়েতনামের বারবারা বিডলারকে নিয়ে। বিশ শতককে যারা টেনে হিঁচড়ে অন্ধকারে নিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কোটি মানুষের স্বপ্নকে ধুলায় লুটাতে চায়, তাদের প্রতি কবির অভিশাপ। গির্জার ধর্ষিতা সোফিয়া লোরেনকে কাঁদতে দেখেছেন তিনি বাংলাদেশে, হৃদয়ে ঝড় তোলা আবেগে।

বিশুদ্ধ রাজনৈতিক কবিতা তিনি লেখেননি। তবে বাঙালির আবেগকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাবার কাজটি করেছেন। তিনি বলেন, "আমার পক্ষে রাজনৈতিক আনুগত্য কোনো দলের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হলো না। যে দলই ক্ষমতায় গিয়ে যখন উল্টাপাল্টা কাজ করে তখন আর সহ্য হয় না; বিরক্ত লাগে।" আবার ভাষা-স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কবিতা লিখলেও হয়ে ওঠেনি স্লোগান সর্বস্ব। সময়ের প্রয়োজনকে তিনি আড়াল করেননি। তাঁর কবিতায় বেদনাসিক্ত হয়ে উঠেছে শ্যামল বাংলা— "দ্বিজাতিতত্ত্বের লোমশ কালো থাবা/শ্যামল সুন্দর সোনার বাংলাকে/করেছে তছনছ, গ্রাম ও জনপদে/ভীতির সংসার, কেবল হাহাকার।" ('প্রথম কবি তুমি, প্রথম বিদ্রোহী')। বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রথম প্রস্তাবক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সম্মান দিয়েছেন 'স্মরণের মীঢ়ে ধীরেন' কবিতায়—"কারাগার তাঁকে চেনে,/ঘাতক বুলেট তাঁকে চেনে/শুধু অকৃতজ্ঞ আমরা চিনি না।"

আন্তরিক আবেগের কবি আসাদ চৌধুরী ষাটের উন্মাতাল কাব্য-কারিগরি চিনেও সমাজকে অস্বীকার করেননি। তার সমাজবোধ অস্বীকার্যও হয়নি কারো দ্বারা। যেমন, 'শহীদদের প্রতি' কবিতায় প্রকৃতির সজল মেদুর ধারণা পাল্টে সময়ের প্রয়োজনকে ধারণ করেছেন—"সাঁঝে যখন কোকিল ডাকে/কার্নিশে কি ধুসর শাঁখে/বারুদেরই গন্ধস্মৃতি/ভুবন ফেলে ছেয়ে/ফুলের গন্ধ পরাজিত/স্লোগান আসে ধেয়ে।/তোমার যা বলার ছিল/বলছে কি তা বাংলাদেশ?" তিনি দৃশ্যের প্রতীকায়নের চেয়ে বিশ্লেষণে মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর কবিতা প্রগলভ, অনায়াস গদ্যছন্দের নিপুণ শৈলী। তাঁর কবিতায় জিহ্বা আড়ষ্ঠ হয় না, শ্রবণযন্ত্র পীড়িত হয় না। তিনি বিশ্বাস করতেন—একজন কবির সৃজনশীল চিন্তার বাহন তাঁর কবিতা। সমকালীন কাব্যভাষাকে তিনি পারিপার্শ্বিকতার আলো প্রদান করেন। নিজস্ব বিশ্বাসের জায়গা থেকে লেখেন। একজন কবির কাছে গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলোই পায় কাব্যমহিমা। ব্যক্তিগত অনুরাগ-অনুভূতি শিল্পরূপ পেলে কবিতার সম্মোহনী শক্তি বেড়ে যায়। তাঁর বিশ্বাস—এজন্যই পরাধীন ভারতে কাজী নজরুলের পক্ষে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা সম্ভব হয়েছে।

সমাজ-পরিবর্তন তো আসলে কবির হাতে নেই। এটা রাজনীতিবিদদের কাজ। সুভাষ বসু স্পষ্ট বলেছিলেন, "আমরা যখন যুদ্ধে যাব তখন নজরুলের গান সঙ্গে নিয়ে যাব।" এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "নজরুলের গান তাকে প্রেরণা দেয়। উৎসাহিত করে, অনুপ্রেরণা জোগায়।" আসাদ চৌধুরী উদাহরণ দেন শহীদ কাদরীর 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' কবিতার, যার একদিকে কবিতা ফুল ভালোবাসা অন্যদিকে যুদ্ধ বিমান, লেফটরাইট, সীমান্তে কাঁটাতার।

আসাদ চৌধুরীর কবিতায় রয়েছে বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা, কোরআন, পুরাণ, বাইবেল, প্রাচীন লোকসাহিত্য ও ইতিহাসের বিচিত্র অনুষঙ্গ। মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের বয়ান করেছেন মানুষেরই হৃদয়তপ্ত ভাষায়—"বিপন্ন বিস্ময়ে কোরানের বাঁকা-বাঁকা পবিত্র হরফ/বোবা হ'য়ে চেয়ে দ্যাখে লম্পটের ক্ষুধা,/মায়ের স্নেহার্ত দেহ ঢেকে রাখে পশুদের পাপ।/পোষা বেড়ালের বাচ্চা চেয়ে-চেয়ে নিবিড় আদর/সারারাত কেঁদেছিলো তাহাদের লাশের ওপর।" ('রিপোর্ট ১৯৭১')। তিনি শরণার্থীর ব্যথা, দেশহারা মানুষের প্রতি হয়েছেন আবেগতপ্ত—"অভিধান থেকে নয়/আশি লক্ষ শরণার্থীর কাছে জেনে নাও, নির্বাসনের অর্থ কী?/ জর্জ ওয়াশিংটনের ছবিঅলা ডাকটিকেটে খোঁজ থাকবে না স্বাধীনতার…।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষা ও জাতি নিয়ে সুষম সমাজ গড়ার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন।

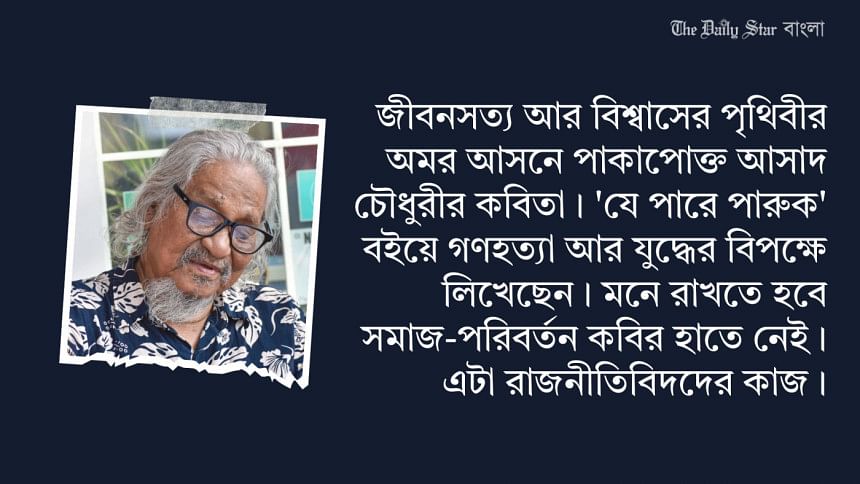

জীবনসত্য আর বিশ্বাসের পৃথিবীর অমর আসনে পাকাপোক্ত আসাদ চৌধুরীর কবিতা। 'যে পারে পারুক' কবিতার বইয়ে তিনি গণহত্যা আর যুদ্ধের বিপক্ষে লিখেছেন। তিনি সবচেয়ে গভীর দাগ ফেলেছেন 'সত্য ফেরারী' কবিতায়। একটি স্বাধীন দেশে, রক্তরঞ্জিত মুক্তিযুদ্ধের দেশে সত্যকে নির্বাক হতে দেখেছেন তিনি। সেই বেদনাকে সঞ্চিত করে রেখে গেছেন কবিতার ছত্রে। "কোথায় পালালো সত্য/দুধের বোতলে, ভাতের হাঁড়িতে নেই তো! …সাংবাদিকের কাঠের ডেস্কে,/কাগজে কেতাবে পুঁথিতে কলমে/…কবিতায় নেই, সঙ্গীতে নেই/রমণীর চারু ভঙ্গিতে নেই…শাসনেও নেই, ভাষণে নেই/আঁধারেও নেই, আলোতেও নেই/…কোথায় গেলেন সত্য।" সত্যের এমন হারিয়ে যাওয়া রূপই তো বর্তমান বাংলাদেশ। তার কবিতার শব্দব্যঞ্জনা পাঠককে বিব্রত করে না। বরং অসম্ভব আবেগের টানে কাব্যদেহে নির্মাণ করে অবিচ্ছিন্ন রূপশৈলী।

Comments