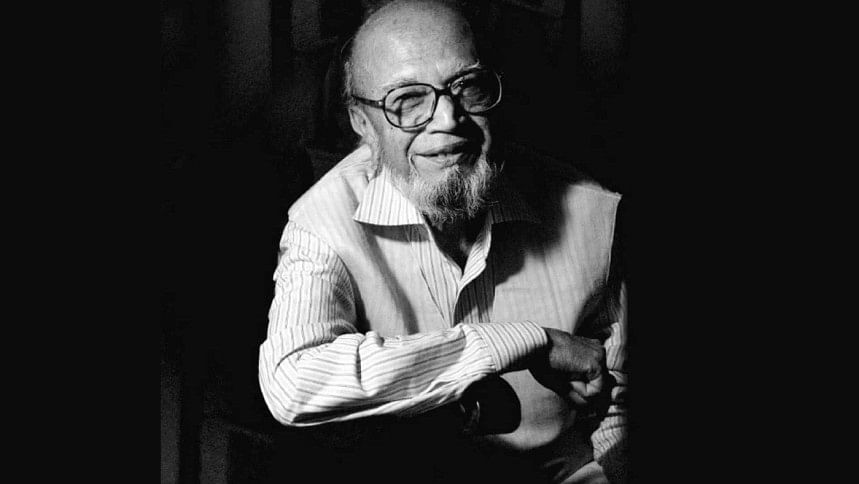

সোনালি প্রজন্মের সোনালি কাবিনের কবি আল মাহমুদ

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে এক শীতের সকালে পাঞ্জাবি গায়ে, চটি পায়ে আঠারো বছরের এক সদ্য যুবক পা রেখেছিলেন অচেনা নগরী ঢাকার ফুলবাড়িয়া স্টেশনে। তার সঙ্গে থাকা টিনের স্যুটকেসে কবিতার জীর্ণ খাতা, একটি বই ও কয়েকটি কাপড়চোপড়। অচেনা নগরীতে গন্তব্য নবাবপুর রোড। কিন্তু চেনেন না নবাবপুর রোড কোথায়!

সামনের এক পথচারীকে ধরে বললেন, 'ভাই নবাবপুর রোডটা কোথায়?' সঙ্গে সঙ্গে পথচারীর উত্তর, 'ঐ তো নবাবপুর রোডের মাথা। ডান দিকে হেঁটে গেলেই নবাবপুর।'

টিনের স্যুটকেস হাতে হেলে দুলে নবাবপুর রোডের মোড়ে পৌঁছাতেই তিনি দেখলেন ভিস্তিওয়ালা—চামড়ার মশক হাতে রাস্তা ধুয়ে দিচ্ছেন। তাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়ি। গাড়োয়ানেরা খোশ মেজাজে ঘোড়ার সঙ্গে কোথা বলতে বলতে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যাচ্ছেন। রাস্তায় সেলোয়ার কামিজ পড়া মেয়েরা হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার মফস্বল শহরে এই সবই অচেনা।

রথখোলার মোড়ে এসে তিনি খেয়াল করলেন দুধ নিয়ে ক্রেতার আশায় বসে আছেন গোয়ালারা।

এক পর্যায়ে বার্কলে সিগারেট ঠোঁটে হেঁটে যাওয়া এক ছেলেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভাই আমি ২৮১ নম্বর বাড়িতে যাব, ওটা কোনদিকে?

ছেলেটি চমকে উঠে বললো 'বুড়ির হোটেলে যাবেন?' সঙ্গে সঙ্গে স্ফীত হেসে সেই অনাগত তরুণের জবাব 'হ্যাঁ ভাই ওখানেই।'

—কার কাছে যাবেন?

—কবি লুৎফর রহমান সাহেবের কাছে।

—তাড়াতাড়ি যান, একটু পরেই তো উনি অফিসে চলে যাবেন।

সিগারেটে শেষ দুতিন সুখটান মেরে ওই তরুণ গলির ভেতরে এক দোতলা বাড়িটাতে ঢুকলো। এই লুৎফর রহমান সাহেব ছিলেন ওই তরুণের এককালের গৃহশিক্ষক। বাড়িতে ঢুকতেই লুৎফর রহমান অনাগত তরুণকে দেখে বললো 'কখন এলে?'

'এই তো সকালের গাড়িতে,' জবাব তরুণের।

লুৎফর রহমান সাহেব বললেন, 'আগে নাশতা করে নাও। উপরে গিয়ে কথাবার্তা হবে।'

ঢাকায় আসার কদিন পরেই এই যুবকের 'জীবন' গল্পটি গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল কাফেলা পত্রিকায়। কাফেলা পত্রিকায় নিজের লেখা গল্প পড়তে পড়তে সেই যুবক দেখছিলেন গল্পের খুঁত। না, ভালোই তো হলো! যেদিন দুপুরে গল্প ছাপা হলো, সেদিন দুপুরের পরই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন কাফেলা পত্রিকার অফিসের উদ্দেশে।

সদরঘাট মোড় হয়ে ইসলামপুরে গিয়ে এক পথচারীর কাছ থেকে জেনে নিলেন কাফেলা পত্রিকার অফিস কোনটি, আর কীভাবে যেতে হবে। মূল রাস্তা থেকে বেরিয়ে একটি দোতালা বাড়ির সামনে ইতস্তত পায়ে সিঁড়ি ধরে উপরে গিয়ে দেখলেন ৩০-৩৫ বছরের এক যুবক বসে আছেন, সামনে কয়েকটি চেয়ার-টেবিল; সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চাই? কেন এসেছেন?'

জবাবে তিনি বললেন, আমি কবি আব্দুর রশিদ ওয়াসেকপুরী সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। ভদ্রলোক বেশ প্রীত হয়ে বসতে বললেন। তারপর জানতে চাইলেন কোথায় থেকে এসেছেন?

যুবক পরিচয় দিলেন, 'আমার নাম আল মাহমুদ। চলতি সংখ্যার কাফেলায় আপনারা আমার "জীবন" গল্পটি ছেপেছেন।'

ভদ্রলোক বেশ আশ্চর্যই হলেন বলা চলে। তারপর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বললেন, 'তোমার গল্পটি তো অসাধারণ। আজ কবি মাহফুজউল্লাহ সাহেব তোমার গল্পটির ব্যাপারে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর কাছে শুনলাম তুমি মূলত কবিতাই বেশি লেখ। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, গদ্য লেখায় তোমার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। কবিতার সাথে গল্প ও চালিয়ে যাও।'

তারপর সেই তরুণের যাতায়াত শুরু হলো আজাদ, সওগাত, বেগমসহ বহু পত্রিকা অফিসে। কোথাও কবিতা ছাপা হয়, তো কেউবা ছাপে না। তখন সেই যুবক আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী সম্পাদিত ও নাজমুল হক প্রকাশিত সাপ্তাহিক কাফেলা পত্রিকায় লেখালেখি করছেন, পাশাপাশি দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসেবে সাংবাদিকতা জগতে পা রেখেছেন। ১৯৫৫ সাল, কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী কাফেলা পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিলে তিনি সেখানে সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন মাত্র ১৯ বছর বয়সে।

এরই মধ্যে আড্ডার দলে পেয়ে গেলেন শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দীন, হাসান হাফিজুর রহমানের মতো তরুণ কবিদের। তারপর তো দীর্ঘ পথ! সেদিনের সেই তরুণ কবি কালে কালে হয়ে উঠলেন বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের প্রধান কবি।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন কার কথা বলছি। বলছি সোনালি কাবিনের কবি আল মাহমুদের কথা। লিখেছিলেন তিনি স্মৃতিকথায়, 'আমি কবি হবার জন্যই শহরে এসেছিলাম। তার মানে এই নয়, একজন কবি শহরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পকেটে করে গ্রামকে শহরে নিয়ে আসতে পারেন। লেখায়, কবিতায় গ্রামের বিষয়-আশয় ছিল, তাছাড়া আবহমান বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্যের রূপদান করার চেষ্টা করেছি। আর বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের সময় কৈশোরে যে ঘর ছেড়েছি, সেই যে পলায়ন আর ঘরে ফেরা হয়নি। ফলে কবি না হয়ে আমার উপায় ছিল না। এক সময় চলে এলাম ঢাকায়। একটা টিনের সুটকেস ভর্তি বই নিয়ে ঢাকার স্টেশনে এসে নেমেছি। আমার "বদমাশ" বন্ধুরা বলে ভাঙা স্যুটকেস (হা...হা...হা) সেই স্যুটকেসের ভেতর তো বাংলাদেশ ছিল। ঢাকা এসে ভালোই হলো, অনেককেই পেয়ে গেলাম। যাতায়াত শুরু করলাম সওগাত, বেগমসহ অনেক পত্রিকা অফিসে। এখানেই সম্ভবত প্রথম পেয়েছিলাম কবি শামসুর রাহমানকে। শহীদ কাদরী, ফযল শাহাবুদ্দীন কিংবা ওমর আলীও সেখানে ছিল। শুরুতে তারা আমাকে পাত্তা দেয়নি। পরে কবিতা শুনে বললো, ভাই তুমি বসো। আর তার পরের ঘটনা তো সবার জানা। আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করেছি কবিতার জন্য।'

আল মাহমুদের কবিতার শুরু হয়েছিল অবশ্য কিশোর বয়সে এক বিকেলে। সেদিন সকালে তাঁর মনে হলো নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করবেন। তিনি তাক থেকে অগ্নিবীণা বের করে বিদ্রোহী কবিতা পড়তে শুরু করলেন। এমন সময় বড় রাস্তা থেকে তাঁর বন্ধু শিশির এসে ঢুকলেন। হেসে শিশির বললেন 'কী কাণ্ড তুমি আবার কবি হয়ে গেলে না কি?'

আল মাহমুদ হেসে বললেন, 'না এখনো হইনি, তবে ভবিষ্যতে হবো।'

'গরম রক্তের কবি নাকি ঠান্ডা রক্তের কবি?' পাল্টা প্রশ্ন শিশিরের। 'ঠান্ডা রক্তের কবি আবার হয় না কি?' বললেন আল মাহমুদ। 'হয়। চলো আমার বাসায়। ঠান্ডা রক্তের এক কবির বই তোমাকে আজ উপহার দিবো,' বললেন শিশির।

আল মাহমুদ বললেন, 'কবিটির নাম তো আগে শুনি।' শিশির প্রতিউত্তরে বললেন, 'জীবনানন্দ দাশ'।

'এর নাম কোথাও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না,' জবাব আল মাহমুদের। 'বোধ হয় শোনোনি।' তাহলে তো বইটা দরকার। এরপর তাঁরা শিশিরের বাসার দিকে রওয়ানা দিলেন। বাসায় যাওয়ার পর শিশির আল মাহমুদকে জীবনানন্দ দাশের 'মহা পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ উপহার দিলেন।

সেই বইটি নিয়ে পথে চলতে চলতে এক কবির কবিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। আল মাহমুদ নিজেই লিখেছিলেন 'ফেরার মধ্যেই সব কবিতা পড়া শেষ। এক নতুন উত্তেজনার কাঁপছি। ঘরে ফিরে বিছানায় গড়িয়ে কবিতাগুলো আবার পড়ে নিলাম। তৃপ্তি মিটে না। আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়া, আবার পড়া। হঠাৎ মনে হলো, এই ধরনের আমারও বক্তব্য আছে। আমিও লিখতে পারি। আনন্দে সারা শরীর কেঁপে উঠলো। কাগজ কলম বের করে টেবিলে উবু হয়ে লিখতে শুরু করলাম। শুরু হলো অন্য এক জীবন। অন্য এক অন্তহীন অভিজ্ঞতা।'

'কীভাবে যেন ঘোরের মধ্যে কয়েক লাইন লিখে ফেললাম। দ্রুত হাতে শব্দ কেটে নতুন শব্দ যোগ করে খাড়া হয়ে গেল আমার কবিতার খসড়া। বারবার নিজের লাইনগুলো পড়তে থাকলাম। হঠাৎ মনে হলো শব্দের বুঝি অদ্ভুত গন্ধ আছে। যা কেবল কবিরাই টের পায়।'

আল মাহমুদের কবিতার প্রথম পাঠক ও শ্রোতা তাঁর চাচাতো বোন হানু। হানু হাতের কাছে যাই পেতেন, পড়ে ফেলতেন। আল মাহমুদ প্রথম কবিতাটা লিখে হানুকে পড়ে শোনালেন। হানু কবিতা শুনে হাসি মুখে থ মেরে বসে রইলো। তাঁর মনে তখনো সন্দেহ, আসলেই কি কবিতাটা তাঁর ভাই লিখেছে!

তাই সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, 'এটা আগে কোথাও পড়েছি। আমাকে বোকা বানানো হচ্ছে!' আল মাহমুদ বললেন, 'না, কোথাও পড়োনি। এটা আজ সকালেই হঠাৎ করে লিখে ফেলেছি।'

হানু হাত বাড়িয়ে কবিতাটা আল মাহমুদের হাত থেকে নিয়ে দুবার পড়লেন। তারপর হঠাৎ দৌঁড়ে ছুটলেন রসুইঘরের দিকে। একটু পর হানু হাজির হাতে তাঁর কবিতাটা।

আল মাহমুদ জিজ্ঞেস করলেন, 'চাচি কী বললেন?' হানুর জবাব 'আম্মা বললেন খুব সুন্দর হয়েছে। তবে কবিদের কপালে নাকি খুব কষ্ট থাকে। সত্যি কবিদের খুব দুঃখ থাকে নাকি ভাইয়া?'

আল মাহমুদ হেসে বললেন, 'কী জানি, হয়তো থাকে। তবে দেখো আমি শেষমেশ কবিতাটাই লিখবো।'

এর মধ্যে খবর বের হলো, নবীনগরে ঢাকা থেকে একজন উদীয়মান তরুণ কবি আসছেন। নাম তাঁর মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। তাঁর কবিতা প্রায় সব পত্রিকাতেই নিয়মিত ছাপা হয়। এরই মধ্যে সেই তরুণ কবির পত্রিকায় প্রকাশিত সব কবিতাই পড়ে ফেলেছিলেন আল মাহমুদ।

খবরটা পেয়েই আল মাহমুদ ছুটলেন সেই কবির সঙ্গে দেখা করতে। সেদিন বিকেলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর দেখা পেয়ে নিজের কবিতার খাতাটি এগিয়ে দিলেন আল মাহমুদ। কবিতার খাতাটি সাগ্রহে দেখে মাহফুজউল্লাহ বললেন, 'ভালো। তবে তুমি আঠারো মাত্রার পয়ার লিখতে গিয়ে ছন্দে একটু গোলমাল করে ফেলেছো।' তারপর নিজ হাতে মাহফুজউল্লাহ তাঁর রচনার উপরেই দাগ কেটে বললেন, 'দেখো ৮+৬+৪=১৮। এই ছন্দের চালে লিখবে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চিরকালীন অঙ্কে কাঁচা আল মাহমুদ ভাবলেন, 'কবিতাও যে অঙ্কবাহিত নিয়মে চলে সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।'

আল মাহমুদ অংশ নিয়েছিলেন ভাষা আন্দোলনে। মাতৃভাষা আন্দোলনে তিনি রাজপথে ছিলেন সক্রিয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের শহীদ হওয়ার ঘটনা সারা দেশের মতো উত্তপ্ত করেছিল মফস্বল শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়াকেও। আল মাহমুদ, তার বন্ধু তাইজুল, মুসা তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। এ সময় তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাষা আন্দোলন কমিটির ডাকে সর্বান্তকরণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যেখানে তাদের ঢাকার কেন্দ্রীয় আন্দোলনকে সহায়তা করার জন বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হতো। তাঁরা আখাউড়া ও ভৈরব জংশনের দিকে যেসব মেইল ট্রেন চলতও সেখানে নির্দ্বিধায় বিনা টিকিটে উঠে পড়তেন। তারপর দাঁতের মাজন ও তানসেন বড়ির ক্যানভাসারদের কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে শুরু করতেন রাজনৈতিক বক্তৃতা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভাষা আন্দোলন কমিটির যে লিফলেট ছাপানো হয়েছিল, সেখানে তার একটি কবিতার চার লাইন জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে খুঁজছে। বাড়ি ফেরার সময় তার এক সহপাঠী তাকে দেখে দৌড়ে এসে বললেন, 'পালাও। তোমাদের ঘরবাড়ি পুলিশ সার্চ করছে। তোমাকে খুঁজছে। বইপত্র সব তছনছ করে কী যেন খুঁজছে।'

হতভম্ভ হয়ে শ্মশানঘাটে এক ডোমের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন আল মাহমুদ। সেখান থেকে নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ হয়ে পাড়ি জমালেন কলকাতায়।

ঢাকায় তখন আল মাহমুদ একদিকে চাকরি করছেন, অন্যদিকে লিখছেন। আল মাহমুদের কবিতা সমকাল, কলকাতার নতুন সাহিত্য, চতুষ্কোণ, ময়ূখ, কৃত্তিবাসে নিয়মত প্রকাশিত হচ্ছিলো। নতুন সাহিত্য পত্রিকায় তার লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র ২১ বছর বয়সেই। সেই সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাতে লেখালেখির সুবাদে ঢাকা-কলকাতার পাঠকদের কাছে তার নাম পরিচিত হয়ে উঠেন আল মাহমুদ। এবং তখন তাকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল।

আল মাহমুদের তখন সদ্য চাকরি হয়েছে ইত্তেফাক পত্রিকায়। এর মধ্যে তার বিয়ে হয়ে গেছে। ইত্তেফাকে তখন সাহিত্য বিভাগে কাজ করতেন মোহাম্মদ আখতার। একদিন তিনি ইত্তেফাক অফিসে আল মাহমুদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার খাতায় কয়টি কবিতা আছে?' আল মাহমুদ ড্রয়ার থেকে খাতা বের করে দিতেই গুণে মোহাম্মদ আখতার বললেন, 'কবিতা তো দেখছি ৫১টি। চার ফর্মার সুন্দর একটি বই হবে। কী নাম দিবেন বইয়ের?'

আল মাহমুদ ভাবনা ছাড়াই বললেন, 'লোক-লোকান্তর'। মোহাম্মদ আখতার গম্ভীর মুখে বললেন, 'কাব্যগ্রন্থের এই দার্শনিক নাম!' আল মাহমুদ হেসে আর কিছু বললেন না। মোহাম্মদ আখতার বললেন, 'আজই বইটি প্রেসে চলে যাচ্ছে।'

আল মাহমুদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের জন্য কপোতাক্ষ থেকে একটি যৌথ ফান্ড ও সৃষ্টি হয়েছিল। কাইয়ুম চৌধুরী করেছিলেন লোক লোকান্তরের প্রচ্ছদ। লোক লোকান্তর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর মোহাম্মদ আখতারের উদ্যোগে বাংলা একাডেমীতে বইটির প্রকাশনা উৎসব ও বইটির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই আলোচনা অনুষ্ঠানে সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে বইটির ওপর আলোচনা করেছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সেবাব্রত চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন আলোচক।

এর মধ্যে কবিতা লেখা, চাকরি, সাহিত্য পাঠ সবই চলছে আল মাহমুদের। শহীদ কাদরী, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, ওমর আলীর সঙ্গে বিখ্যাত বিউটি বোর্ডিংয়ে তুমুল আড্ডা জমতো তখন আল মাহমুদের। আসতেন অন্যান্য কবিরাও।

আল মাহমুদের জীবনে অবশ্য ব্যথাও কম ছিল না। একটা সময় কাফেলা পত্রিকায় বেতন আটকে দেওয়ায় তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তখন তিনি বাধ্য হয়ে গ্রামে তার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তখন নিয়মিত সাহিত্য সভা, সাহিত্য আলোচনা অনুষ্ঠানসহ নানা সাহিত্য অনুষ্ঠান হতো। সেখানে যোগ দিতেন আল মাহমুদ। এক পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে আবারও ঢাকায় ফেরেন তিনি। অনেকটা কর্পদকশূন্য হয়ে। একইসঙ্গে দুটি ছাত্রকে টিউশনি পড়ানো শুরু করলেন তিনি।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান তখন তুঙ্গে এবং তা শেষ পর্যায়ে। শহরজুড়ে তখন কারফিউ চলছে। এক কারফিউর রাতে যাত্রাবাড়ীতে বসে আল মাহমুদ লিখে ফেললেন সেই বিখ্যাত ঊনসত্তরের ছড়া।

"ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!

শুয়োরমুখো ট্রাক আসবে

দুয়োর বেঁধে রাখ।

কেন বাঁধবো দোর জানালা

তুলবো কেন খিল?

আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে

ফিরবে সে মিছিল।

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!

ট্রাকের মুখে আগুন দিতে

মতিয়ুরকে ডাক।

কোথায় পাবো মতিয়ুরকে

ঘুমিয়ে আছে সে!

তোরাই তবে সোনামানিক

আগুন জ্বেলে দে।"

এই ছড়াটি প্রকাশিত হওয়ার পরে গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে ছাত্র শিল্পীরা গেয়ে উঠেছিল

"কোথায় পাবো মতিয়ুরকে

ঘুমিয়ে আছে সে!

তোরাই তবে সোনামানিক

আগুন জ্বেলে দে!"

তখন আল মাহমুদ কাজ করেন ইত্তেফাক পত্রিকায়। হঠাৎ ইত্তেফাক পত্রিকা বন্ধ করে দিলো সামরিক সরকার। তিনি আবার বেকার হয়ে পড়লেন। শেষমেশ বাধ্য হয়ে চলে গেলেন আবার বাড়িতে। স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে থাকতে শুরু করলেন নিজের বাড়িতে। এর কিছু দিন পরে সৈয়দ আলী আহসান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে দেখা করতে বললেন।

সকালবেলা ট্রেন থেকে নেমে আল মাহমুদ যখন নবাবপুর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, তখন দেখা হলো তার সঙ্গে বিখ্যাত সংগঠক রোকনুজ্জামান খান দাদাভাইয়ের। তিনি দেখেই বললেন, 'এই যে আল মাহমুদ, আমি তো আপনাকেই খুঁজছি। আপনার একটি ছবি দরকার।'

আল মাহমুদ বললেন, 'আমি কি পকেটে ছবি নিয়ে হাঁটছি দাদাভাই। ছবি কেন?'

আল মাহমুদকে স্তম্ভিত করে দিয়ে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই বললেন, আপনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন! এ জন্যই ছবি দরকার।' সালটা ছিল ১৯৬৮। 'লোক লোকান্তর' ও 'কালের কলস' এই দুটি কাব্যগ্রন্থের জন্য সে বছর বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন আল মাহমুদ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আল মাহমুদ আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। মুক্তিযুদ্ধের পর আল মাহমুদ কবিতার চেয়ে গল্প লেখায় বেশি মনোযোগী হলেন।

সোনালি কাবিন কাব্যগ্রন্থ সমাপ্ত করে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক আবুল ফজলের কাছে। তিনি অসময়ে তাকে আসতে দেখে বিস্মিত হতেই আল মাহমুদ বললেন, 'আমি একটি সনেট সিকুয়েন্স আজই সমাপ্ত করেছি। এর অর্ধেক অর্থাৎ সাতটি কবিতা এরই মধ্যে সমকালে দিয়ে এসেছি। আপনাকে না শুনিয়ে শান্তি পাচ্ছি না।' মৃদু হেসে আবুল ফজল একটি চেয়ার নিয়ে মুখোমুখি বসলেন আল মাহমুদের। বললেন, 'তাহলে পড়ো।'

আল মাহমুদ থেমে থেমে সোনালি কাবিনের চৌদ্দটি সনেটই তাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দুবছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল তার তৃতীয় ও সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সোনালি কাবিন'। এই কাব্যগ্রন্থই আল মাহমুদকে রূপান্তর করল এ দেশের অন্যতম প্রধান কবিতে।

আল মাহমুদের কবিতায় এসেছে ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহ। নারী ও প্রেমের বিষয়টি তার কবিতায় বারবার এসেছে। উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী হিসেবে নারীর যৌনতা, আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের লালসাকে তিনি শিল্পের অংশ হিসেবেই দেখিয়েছেন। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ তো তার অনন্য কীর্তি। আল মাহমুদ যেমন কবি হিসেবে প্রবাদতুল্য, ঠিক তেমনিভাবে তার গদ্য প্রতিভাও ছিল অসামান্য। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল আল মাহমুদের প্রথম উপন্যাস 'কবি ও কোলাহল'।

তবে কবিতা আল মাহমুদকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে বারেবারে। তিনি বলতেন, কবিতা রক্তক্ষরণের মতো। বারেবারে হত্যা করে কবিকে। তাই তো এক সাক্ষাৎকারে আল মাহমুদ বলেছিলেন, 'কবিতা শহীদকে (কবি শহীদ কাদরী) ছেড়ে চলে গেছে বহু আগে। শহীদ বলত, টিনের স্যুটকেস, তার ওপরে ছিল গোলাপ ফুল আঁকা—এটা নিয়ে আল মাহমুদ ঢাকায় এসেছিল। স্যুটকেসের ভেতরে যে কী ছিল, সেটা শহীদ জানত না। ওদের জন্য আমার আফসোস হয়, এখন সে অন্যের ঘাড়ে বসে জীবন কাটাচ্ছে, লিখতে পারে না! কবিতা এত সোজা! বারবার হত্যা করতে আসে, রক্তাক্ত করে দিয়ে যায়। দারিদ্র্য ও বৈরী পরিবেশের ভেতর দিয়ে আমাকে এগোতে হয়েছে, কেউ আমার বন্ধু হয়নি।'

'নিজের প্রতি তার আত্মবিশ্বাসটাও ফুটে উঠেছিল আরেক সাক্ষাৎকারে 'দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই বলছি, আল মাহমুদের কবিতার মৃত্যু নেই। আমার হৃদয়ের কলম অত্যন্ত অব্যর্থ, শক্তিশালী। আমি জানি কবিতার জন্য আমাকে সবাই মনে রাখবে।'

আজ বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের জন্মদিন। জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি বাংলা ভাষার এই কিংবদন্তি কবিকে।

তথ্যসূত্র:

যেভাবে বেড়ে উঠি/ আল মাহমুদ

বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ/ আল মাহমুদ

কবির সৃজন বেদনা/ আল মাহমুদ

যদি কবিতা না লিখতাম তবে মিউজিশিয়ান হতাম/ আল মাহমুদের অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন আবিদ আজম

আমার হৃদয়ের কলম অত্যন্ত অব্যর্থ, শক্তিশালী/ আল মাহমুদের অসমাপ্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন নাসির আলী মামুন।

Comments