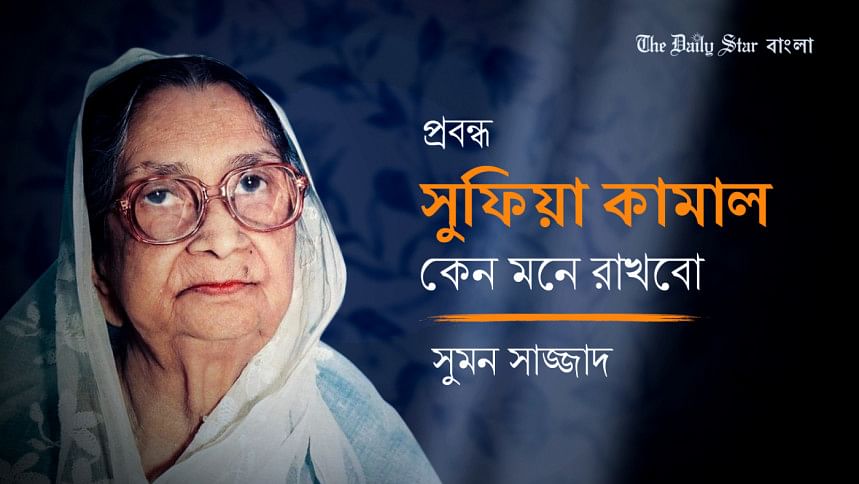

সুফিয়া কামাল: কেন তাকে মনে রাখবো

ছোট্ট একটা স্মৃতি। ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়ি। বাংলা বইয়ে একটা কবিতা ছিল নাম 'আজিকার শিশু', কবি সুফিয়া কামাল। মুখস্থ করতে গিয়ে দেখি কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু আমাদের পড়াতে পড়াতে ছন্দের তালে তালে আম্মা স্মৃতি থেকে শুনিয়ে দেন, 'আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা,/ তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা।' কিংবা 'তোমরা যখন খেলিছ পুতুল খেলা...' 'বহু দিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লী মায়ের কোল/ যেথা ঝাউ শাখে বনলতা বাঁধি, হরষে খেয়েছি দোল।' মনে মনে ভাবি, আম্মাদের ছোটবেলার কবি!

বড় বেলার স্মৃতি হলো সুফিয়া কামালের একটা চিঠি। খুব নাটকীয়ভাবে পেয়ে গেলাম দর্শন বিষয়ক একটা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায়। বইটা কিনেছিলাম ফুটপাথ থেকে। বই উল্টাতে গিয়ে হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম সুফিয়া কামালের স্বাক্ষর করা চিঠি। লিখেছেন নিসর্গ বিষয়ক বিখ্যাত লেখক দ্বিজেন শর্মাকে। চিঠিতে পেলাম কিছু হতাশা, কিছু আনন্দ আর কিছু সুখস্মৃতির চকিত রেখা। আক্ষেপ করেছিলেন নারী কবি লেখক প্রসঙ্গে অবজ্ঞা আর উপেক্ষা জড়ানো দৃষ্টিপাত প্রসঙ্গে। তার মনে হয়েছিল লেখক হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা নারীরা পায়নি, পাচ্ছে না; সাহিত্যের ইতিহাস, সমালোচনায় নারীদের উপস্থিতি নেই। চিঠিটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল অনানুষ্ঠানিক আলাপে হলেও সুফিয়া কামাল বাস্তব একটি সংকটকে হাজির করেছিলেন।

সত্যিই তো কতটুকু ভাবি আমরা বাঙালি নারী লেখকদের ভূমিকা নিয়ে? গুরুত্বপূর্ণ কোনো পাঠ কি আমরা তৈরি করতে পেরেছি স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহন দাসী, বেগম রোকেয়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী কিংবা সুফিয়া কামাল প্রসঙ্গে? পারিনি। তর্ক ওঠে নারী কবি লেখকদের বিষয়ের বৈচিত্র্যহীনতা কিংবা নির্মাণ কলা প্রকৌশলের 'সীমাবদ্ধতা' নিয়ে। লৈঙ্গিক সম্পর্কের মাপকাঠিতে কেন নারী-পুরুষ আলাদা করা হবে? এমন প্রশ্নও তোলা হয়। কিন্তু পাল্টা পর্যবেক্ষণ হিসেবে এ কথা উচ্চারিত হয় না যে, লৈঙ্গিক আধিপত্য শাসিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে নারীর সাহিত্যও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পুরুষের সাহিত্য চর্চা যখন নন্দন তাত্ত্বিক বিলাসের বস্তু, নারীর সাহিত্য চর্চা তখন ছিল অস্তিত্ব আবিষ্কার, প্রকাশ ও রক্ষার মাধ্যম।

একশো দেড়শো বছর আগে একজন রাসসুন্দরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, রোকেয়া হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। লড়াইয়ের অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে নারীকে পৌঁছুতে হয়েছে লেখালেখির ক্ষেত্রভূমিতে। সুফিয়া কামালকে বিচার করতে হবে সেই শত বর্ষ আগের প্রেক্ষাপটে। তিনি লিখেছেন, লিখছেন—এই সত্যের ঘোর কাটাতে পারেনি পুরুষের মন ও মস্তিষ্ক। আর তাই পরিবারে পক্ষ থেকে তার জন্যেও স্থিরীকৃত হয়েছিল নিষেধের তর্জনী। সুফিয়া কামাল সে নিষেধ মানেননি। নেমে গেছেন আত্ম-নির্মাণের পথে। শুধু একা একা তৈরি হননি। যূথবদ্ধ লড়াইয়ে সঙ্গী করেছেন অপরাপর নারীকে।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বৃহতের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে আশঙ্কায় উদ্বেল হয়েছেন, বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত। ইতিহাসের রথচক্রে বসে এক কালে অন্য অনেকের মতো পাকিস্তানবাদী স্বপ্ন দেখলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন সাতচল্লিশের পরপরই। বাকি জীবনভর ছড়িয়ে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির জাতীয় চেতনাকে। ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে মেনে নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের ইতিবাচক রূপান্তরে তাকে পাওয়া গেছে সব সময়। নারীর এই সক্রিয়তাকে নিশ্চয়ই ইতিহাস মনে রাখবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসে সম্ভবত জোরালো আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিল সুফিয়া কামাল কিংবা জাহানারা ইমামের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ।

এই কথাগুলো লিখতে লিখতেই ভাবছি, শুধু কি সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেই সুফিয়া কামালকে ভাবতে হবে? সাহিত্যের ইতিহাস তাকে কী চোখে দেখে? 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের প্রথাগত ইতিহাসে নারীর লেখালেখি মূলত 'ফুটনোট' 'এন্ডনোটে' আটকানো। অথচ সেই কবে ঢাকা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন বঙ্গের মহিলা কবি নামের একটি সম্পূর্ণ বই; সে বইয়ে আলোচিত হয়েছিলেন গিরীন্দ্রমোহন দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসুসহ অনেক বাঙালি নারী কবি। বঙ্গ দেশে তখন আজকের অর্থে নারীবাদ ও নারীবাদী সাহিত্য তত্ত্বের চর্চা ছিল না। সে সময়ে যোগেন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছিলেন, 'মহিলা কবিদের প্রত্যেকের কবিতায়ই একটা বিষাদের সুর—একটা নিরাশার সুর প্রবাহিত, এই বিশেষত্বটুকু সকলেরই চক্ষে পড়িবে।' কিন্তু কেন এই বিষাদ? কী সেই নিরাশার অতলে সঞ্চিত ব্যথা?

আধুনিক নারীর ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে অন্য এক আধুনিকতার ইতিহাস। যখন নারীরা লিখছেন, সম্পাদনা করছেন। তাদের জন্য লেখালেখি ছিল মানসিক স্বস্তিরও খোলা দুয়ার। উনিশ শতকে কত নারী বৈধব্যের যন্ত্রণাকে মুদ্রিত করেছেন সংবাদপত্রের পাতায়। সেসবের হদিস খুব বেশি নেইনি আমরা। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দেরা যখন টেকনিকের বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবছেন তখন স্বর্ণকুমারী দেবী, রোকেয়া কিংবা সুফিয়া কামালকে ভাবতে হচ্ছে পড়ালেখা, পর্দাপ্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, সংসার, দাম্পত্য বিষয়ে। সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল ডিঙিয়ে তবেই না লেখার কাগজে কলমের আঁকাআঁকি।

এই বাস্তবতায় সুফিয়া কামাল লিখেছেন, ভেবেছেন এবং সমাজ বদলের আখ্যানে নিজেই চরিত্র হয়ে উঠেছেন। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার নাম হয়েছে 'জননী সাহসিকা'। বহু কাল ধরেই বাঙালির চিন্তায় নারীর জননী রূপ প্রভাবশালী। যদিও সমাজের অভ্যন্তর কাঠামো প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শ দ্বারা। সুফিয়া কামালের মাতৃমূর্তি দেশীয় পরিসরে নতুন করে জানান দিয়েছে নারী শক্তি, নারী স্নেহ, নারী ক্ষমতা। ইচ্ছেমতো পুতুল খেলার নারী সে নয়। নারীর স্নায়ু শিরায় রক্তপ্রবাহে আছে সাহস। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সুফিয়া কামাল হয়ে উঠলেন সাহসী নারী ও জননীর প্রতীক।

এই প্রতীকের প্রয়োজন আকস্মিক ছিল না। সমাজ ও সংস্কৃতির ভেতর এই প্রতীক যোগ করেছিল ভিন্নার্থের দ্যোতনা। মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত নিপীড়িত নারী 'বীরাঙ্গনা' অভিধা পেলেও সমাজের স্বীকৃতি মেলেনি। ইতিহাসও হয়ে উঠেছিল পুরুষ পক্ষীয়। যুদ্ধোত্তর কালে নারীর আত্মত্যাগ, সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকাকে ধর্মের অজুহাতে প্রায়শই স্তব্ধ করার চেষ্টা চলেছিল। তখন সুফিয়া কামাল ছিলেন সাহসীকার ভূমিকায়। আর তাই এই প্রতীকের ছিল সাংস্কৃতিক অর্থবহতা। এই প্রতীক জানান দিচ্ছিল, মেয়েরা পারে, মেয়েরা ভাঙে, মেয়েরা গড়ে!

এই ভাবে সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের পিছু ফিরে তাকালে জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠেন সুফিয়া কামাল। আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক নানা স্মৃতির সঙ্গ ও অনুষঙ্গে মিশে আছেন তিনি। আর তাই তাকে মনে রাখতে হয়। সাহিত্য অথবা সমাজ অথবা রাজনীতি অথবা নারী—যেকোনো একটি মানদণ্ডে নয়, সুফিয়া কামালকে দেখতে সমগ্রের প্রেক্ষাপটে। ইতিহাসের কৃত্যানুষ্ঠানে অনিবার্য তার নাম।

সুমন সাজ্জাদ: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Comments